Les repères géographiques

Cartes sur le site Lumni

Révise tes repères géographiques et historiques avec ces cartes interactives bien faites et accompagnées d’explications en suivant ce lien.

Géo mystère

Teste tes connaissances en géographie, en retrouvant le nom des villes ou de pays sur des photomontages comprenant des indices et des symboles.

Une fois la ville ou le pays trouvé, tu la placera sur une mappemonde afin de la localiser.

Un site québécois très bien fait avec des jeux sympas en géographie et bien d’autres matières :

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/allo-monde

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux

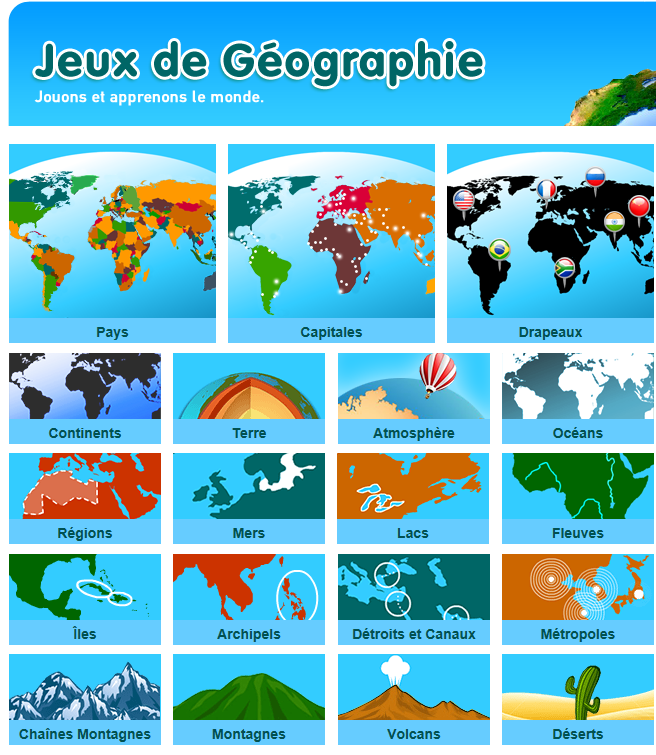

jeux-geographie.fr

Voici un autre site qui te permettra de réviser de façon ludique tes repères géographiques (continents, océans, pays, métropoles mondiales…) : clique ici pour y accéder.

Pourquoi toutes les cartes du monde sont fausses ?

Clique ici pour le savoir et fais les tests proposés …