Hier, magnifique journée à la villa Oplontis et à Paestum, un peu hors du temps. Nous nous sommes régalés.

La journée d’hier s’est très bien passée sous la conduite des latinistes de terminale qui ont magnifiquement assuré le guidage et la médiation culturelle toute la journée, nous avons déambulé dans les rues du centre historique et notamment dans la célèbre Spaccanapoli. Le matin était sous le signe de l’art contemporain avec la visite du MADRE menée avec brio par un groupe d’élèves de HLP. Une excellente pizza nous a tous régalés à midi. A l’hôtel, chacun a pris ses marques. En somme, nous avons tous passé une excellente journée !

La route s’est bien passée. Nous sommes au petit-déjeuner. Ensuite, musée centre historique, pizza et découverte du centre historique.

J’ai été enveloppée par tes villes enjouées

Avec leurs toits et façades colorées,

Les yeux tout émerveillés

Tu nous as transportés dans un monde de beauté.

L’Italie, pays hors du temps,

La beauté de tes jardins nous a subjugués,

Le David tout autant éblouissant,

Toi et tes galeries emplies de volupté.

Des Médicis à Saint François d’Assise

Nous restons stupéfaits face à tes églises

Tu subtilises la beauté d’antan ;

Tu immortalises le savoir des Baci,

Le palazzo,majestueux , au centre de la place

J’ai embrassé ta culture.

Sorenza

Et oui les romains aussi utilisaient des toilettes, tous les écrivains que vous allez étudier ou que vous avez étudiés faisaient leurs besoins sur différentes toilettes, Cicéron, Pline et tous les autres, mais, de quels types furent leurs toilettes à eux ?

On peut répartir leurs latrines en 4 types, détaillés ci-dessous :

Nathan et Axel

« Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons » disait René Char. C’est exactement l’idée que je voudrais défendre et exposer dans ce court article afin de démontrer la grande utilité de l’étude des langues anciennes, du grec et du latin. On les prétend « mortes », mais cette dénomination est contestable. En effet, l’étymologie jointe à la sémantique permet non seulement de comprendre la richesse certaine des langues, ici le français, mais aussi de retrouver la trace de pensées très anciennes. Là où les monuments jouent un rôle historique, la langue aussi par les différentes transformations sémantiques nous permet d’appréhender l’évolution de notre rapport au monde ainsi qu’aux éléments qui nous entourent au fil du temps.

D’abord, certaines étymologies ont ébranlé et bouleversé le sens premier que je donnais à certains mots. En partie pour leur étonnante richesse poétique en contraste total avec le mot banal qu’on utillise. Le cas des mots « considérer, sidérer et désir » m’a en partie poussé à m’intéresser de plus près à cette discipline. Ce sont des mots à première vue assez plats. Pourtant tout trois viennent du mot sidus, sideris, l’étoile en latin. Le terme desiderium qui a donné le mot désir en français signifie la privation des étoiles. Inversement, le terme « considérer » indique une attention spéciale, comparable à la fascination des étoiles. Quant au verbe « sidérer » il porte la trace d’une influence « mauvaise », hypnotique du ciel étoilé. On peut aussi prendre l’exemple du mot « épanouissement », du radical +span-, qui signifie l’idée d’expansion dans le sens de gain d’espace. On comprend donc que lorsqu’on s’épanouit, on augmente son espace physique et spirituel, comme lorsque la rose éclot et que l’esprit s’ouvre : tout deux s’épanouissent. Egalement, le terme « abysse » nous présente une image étonnante et effrayante à la fois, bussos étant le fond de la mer, et « a » au sens privatif. Les abysses sont donc l’absence même d’un fond de la mer. Cette étymologie nous présente l’image d’une fosse marine infinie avec l’idée, surtout à l’époque, qu’il était impossible d’atteindre le fond. On y trouve du vrai encore aujourd’hui: en effet la fosse Mariane, profonde de 10 000 m, n’a été visitée que par trois hommes dans l’histoire, c’est moins que le nombre de personnes ayant marché sur la lune.

Ainsi, l’étude et la connaissance des étymologies nous permet de « considérer » avec fascination le merveilleux ciel étoilé qu’est la multiplicité poétique de notre langue.

Au-delà de la richesse de notre langue, le travail étymologique nous permet de nous rendre compte du trésor des pensées anciennes. D’après Héraclite, « ce qui s’oppose coopère, et de ce qui diverge procède la plus belle harmonie ». Ce concept d’harmonie des contraires était très présent chez les Grecs. En grec, nous avons l’exemple de deinon, signifiant aussi bien « merveilleux » que « terrifiant ». Ce mot était souvent utilisé pour décrire des phénomènes qui inspirent à la fois la crainte et l’admiration. Aussi, on peut noter le mot « anapauo »qui signifie à la fois « se reposer » et « se remettre en mouvement ». En effet, le repos nous permet de nous remettre en mouvement. Ainsi, on associe l’idée de repos à celle du mouvement. Ces différentes associations de contraires nous permettent d’observer le monde comme unité, dans toute sa richesse, et donc, de considérer le mal autant que le bien et le laid autant que le beau. Platon disait : « La musique est l’harmonie des contraires, le concours de dissonances différentes qui produisent une harmonie parfaite. ». On comprend alors la totale adhésion des philosophes grecs à cette idée très présente déjà dans la langue. Ainsi, on saisit l’importance de la connaissance des langues anciennes comme ouvertures à des concepts désuets.

Enfin, on peut aussi utiliser notre connaissance du grec et du latin afin de remarquer l’affaiblissement de certains sens et donc des multiples évolutions des pensées. Ainsi le verbe grec « echein signifiait à l’origine « tenir » ou « maintenir » quelque chose, par exemple un objet ou une position. Cependant, au fil du temps, le sens du mot s’est affaibli et il est devenu plus généralement associé à la possession de quelque chose. La différence entre « maintenir » et « posséder » réside dans le fait que le premier implique l’action de préserver une chose dans un état de tension, tandis que le second implique la simple possession de cette chose, qu’elle soit maintenue ou non. Ce changement de sens reflète les changements dans les attitudes et les valeurs culturelles des Grecs au fil du temps. Un autre exemple frappant est le mot arêtê. À l’origine, ce mot signifiait « excellence » ou « vertu », et était associé à une qualité de l’âme ou du caractère. Cependant, au fil du temps, le sens du mot s’est affaibli et il s’est associé à des notions plus superficielles telles que la beauté physique ou l’habileté aux activités sportives. On voit comment déjà anciennement la pensée désintéressée attachée au partage, n’était plus du tout la même et tendait à être remplacée par une pensée intéressée, superficielle et orientée vers le gain perpétuel. Ainsi, on comprend l’utilité de la langue dans son rôle historique pour saisir et comprendre les différentes évolutions de pensée.

En conclusion, le latin et le grec ne sont pas « des langues mortes », car elles sont encore aujourd’hui la clef de la découverte poétique de nos mots français, la voie vers des pensées plus anciennes, plus riches et considérant le monde dans son unité par la multiplicité des contraires. Elles sont aussi d’importance historique et nous permettent de comprendre l’évolution de la nature et de la pensée humaine.

Benjamin

I. Un premier affaiblissement sanitaire entre histoire et mythologie

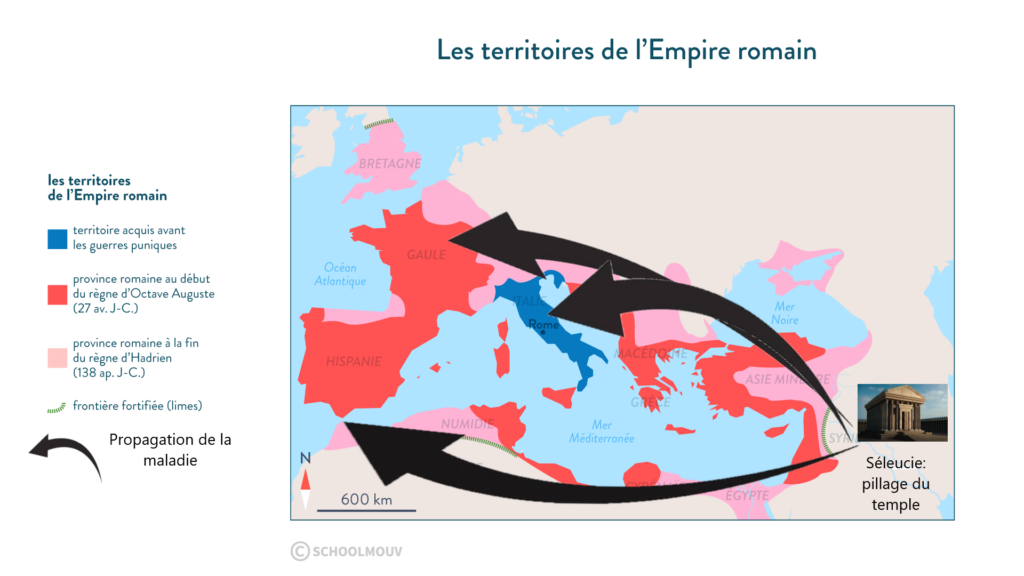

En 165, l’Empire romain est à son apogée avec un contrôle total sur tout le pourtour méditerranéen. Après une guerre vaincue par les Romains contre les Parthes, ils ont accès à la Mésopotamie et vont piller la ville de Séleucie et son temple destiné à Apollon.

Une fois à Rome en 167, ils brandissent fièrement la statue d’Apollon. Lors du pillage du temple d’Apollon un nuage toxique serait apparu donnant ainsi la peste Antonine aux soldats qui la propageront dans le reste de l’Empire. Cette variole durera 30 longues années et sera très importante comme le rapportent les propos d’un des plus grands médecins de l’antiquité romaine , Galien «telle une bête féroce la pestilence détruit affreusement […] des villes entières », il y aura millions de morts. Cette variole peut avoir une source mythologique puisque Apollon est un dieu qui peut guérir (médecin) et tuer (archer).

II. Une défaillance économique et militaire

Cette variole ne s’arrête pas sur le plan sanitaire, mais va impacter le secteur militaire qui va impacter à son tour le secteur économique. La peste Antonine est un désastre militaire pour l’Empire durant les guerres marcomanes (167-188 ap J.C.) qui manque cruellement de soldats malgré de nombreux recrutements chez les peuples barbares conquis. Cette guerre a un coût financier élevé en raison de la paie des soldats, des installations militaire…etc. Cela crée une crise financière qui oblige l’Empire romain à créer une nouvelle monnaie, l’Antoninien, qui a une valeur 2 fois plus élevée que la précédente monnaie avec de moins en moins d’argent remplacée au fur et à mesure par le cuivre moins cher.

III) Un second affaiblissement sanitaire

À partir de 251, une épidémie de fièvre hémorragique apparaît, bien plus grave que la précédente et bien plus diffusée en raison de l’apparition des thermes de Caracalla en 216 où l’eau n’est quasiment pas changée véhiculant ainsi rapidement la maladie. Le message est donc clair, Rome est affaiblie. Ainsi, les pillages et incursions barbares vont accroître créant une instabilité politique avec de nombreux usurpateurs qui se proclament Empereurs dans les provinces (une vingtaine en trente ans).

IV) Le changement climatique

De l’an 0 à 180, le climat dans l’Empire était chaud mais stable. Or, à partir du III° siècle, le climat fluctue et devient plus froid. Ainsi, il est très compliqué de s’adapter dans ces conditions créant une baisse des récoltes considérable. Cependant, ce n’est pas ce qui préoccupe l’Empire puisqu’un danger plus important se profile. En effet, en Eurasie, les Huns (des barbares) se voient contraints de quitter leur région en raison du climat. Ils prennent donc la place des Goths et des Sardates en périphérie de l’Empire les obligeant à intégrer l’Empire.

Or, ils sont mal accueillis par les Romains qui les transforment en esclaves les menant à se révolter avec la guerre d’Andrinople en 378 entre l’Empire d’Orient et les Goths. Or, les Romains d’Orient n’attendent pas l’aide de l’Empire d’Occident ce qui va mener à la plus grande défaite de l’Empire romain avec une dizaine de milliers de soldats tués ainsi que l’Empereur Valens.

Ainsi, d’autres barbares prennent l’exemple des Goths comme les Vandales en Afrique du Nord et d’autres tribus barbares menant au sac de Rome en 410 par les Wisigoths comme on le voit dans nos cours d’histoire…

Invasions barbares

Pour conclure, la fin de l’Empire romain n’est pas arrivée comme par magie lorsque les barbares ont eu l’envie de mettre à sac Rome. Cette mise à sac est le résultat de plusieurs épidémies, de changements climatiques, de crises politiques financières militaires…etc. Pour certains, c’est la conséquence de la colère d’Apollon, alors s’ils n’avaient pas pillé ce temple ?

Jean-Loup

Cicéron, de vrai nom Marcus Tullius Cicero, est né en 106 av.JC. Le surnom, « Cicéro » signifie « pois chiche » ou « verrue », est dû au fait qu’un de ses ancêtres avait sans doute une verrue sur le nez. Issu d’une famille aisée, il suit des études en droit et en philosophie. Il devient un brillant avocat, particulièrement éloquent.

Sa carrière a débuté avec le procès de Verres, qu’il a transformé en procès politique contre le Sénat, dans lequel il ne finit même pas son discours, tant sa victoire fut écrasante.

Parallèlement à sa carrière d’avocat, il fait carrière politique, et suit le cursus honorum en tant que Homo novus ( candidat n’ayant pas d’ancêtre dans la politique, un petit nouveau ).

Le cursus honorum c’est la carrière politique passant par tous les stades :

Ciceron devint donc Consul en 63 av Jean Claude, représentant le parti des « optimates », face à Sergius Catilina, représentant du parti des « populares ».

Catilina, mécontent, recourt aux grands moyens pour accéder au pouvoir : assassinats,émeutes etc. Sauf que c’est sans compter les talents de Ciceron pour déjouer les complots en tant qu’avocat. Fin octobre de la même année, Ciceron révèle le complot de Catilina aux sénateurs. Celui-ci décide d’assassiner Ciceron, dans la nuit du 6 au 7 novembre. Heureusement, il échappe à l’attentat et convoque d’urgence le sénat. Le 8 novembre, Ciceron prononce le premier discours contre Catilina, le premier d’une longue série, appelé Les Catilinaires qui lui ont permis d’être encore connu et admiré ( au moins par ma personne ) en 2023.

Ce premier discours commence par la célèbre phrase « Quo usque tandem abutere, Catilina patienta nostra ? » ( Jusques à quand enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience?). Catilina finit par fuir devant la violence des discours de Cicéron, signant ainsi sa culpabilité, alors que Cicéron n’a pas de réelle preuve contre lui ! Suite à cette fuite, Cicéron fait aussi arrêter ses complices, et dans sa quatrième catilinaire où il demande quelle peine infliger aux conjurés, le sénat répond la mort. Il les fait assassiner le soir même dans leur cellule.

Plus tard, Ciceron se fera exiler (par vengeance pour Catilina) sous prétexte de procédés illégaux comme faire exécuter les partisans de Catilina sans qu’ils aient pu faire appel.

Lorsque il revient, il vit une vie paisible, jusqu’au combat contre Octave et Antoine. Ce dernier le fait décapiter et expose sa tête et ses mains à la vue du peuple pour le punir de ses violents discours envers lui. ‘la bouche qui a prononcé les discours et les mains qui les ont écrits’.

L’éloquence est une arme qui peut parfois se retourner contre l’orateur…

Maëlle

buy windows 11 pro test ediyorum