L’argent, situé au sommet de la hiérarchie des objets, est disséqué par le philosophe médecin François Dagognet

Cliquez :

L’Argent, philosophie déroutante de la monnaie, de Francois Dagognet (Encre marine)

L’auteur n’entre pas dans les débats actuels de politique ou de science monétaire : il entend penser l’argent philosophiquement, s’inspirant des textes magistraux d’Aristote à Condillac, d’Adam Smith à Marx.

Il tient l’argent pour un objet qui n’en est pas un ; ce statut déjà l’originalise. De plus, celui qui en manque peut en emprunter (une richesse virtuelle, un avoir étrange qui est à moi sans y être vraiment). Cet ouvrage ne manquera pas de montrer que ce moyen de paiement n’a cessé de s’amenuiser (le papier remplacera le métal, on finira même par se contenter d’une simple signature). Il importe surtout que l’argent s’adosse à un référent, lequel doit même excéder ce qu’il garantit.

De nombreux problèmes seront abordés, notamment sur la gratuité (ou le don), sur l’impôt, sur l’usure, sur le commerce, sur le juste prix. Est fondée ici « une science de la richesse » inséparable du travail, à l’opposé de la spéculation.

Sommaire:

LES OBJETS ET DEJA L’UN D’EUX

L’ARGUMENT ARGUMENTATIF

L’ANCIEN RITUEL

L’EVOLUTION DU MEDIUM MONETAIRE

L’INEVITABLE RISQUE

LE JUSTE PRIX

ARTICLE DE LIBERATION DU 5/ 5/ 11; article de R. MAGGIORI

Le juste prix

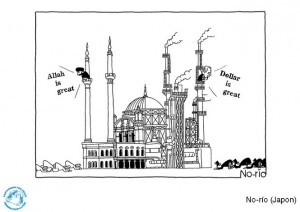

A trop aimer l’argent, on mourrait de faim, comme on meurt de faim quand on en manque. Si, comme Bacchus l’a accordé au roi de Phrygie, on recevait le don de muer en or tout ce que l’on touche, on ne porterait que des aliments de métal à la bouche, et on crierait grâce. On irait plonger dans les flots du Pactole pour ne plus avoir ce privilège, comme l’a fait Midas, laissant ainsi, mêlées au sable du fleuve, les pépites d’or que, depuis, on recherche. Aussi faudrait-il apprendre tôt «la nocivité d’un argent qui trompe» : sa possession excessive «rend esclave celui qui croit, avec lui, gagner». Les cyniques et les épicuriens le savaient, qui d’une cruche d’eau et de quelques figues faisaient leur bonheur. «Gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens même s’il est très riche», disait Luc, l’apôtre. «On apprécie mieux les miettes», si on se contente de peu. Voilà de quoi consoler les pauvres.

Surfaces. Puisque tout s’achète, y compris ce qui n’a pas de prix, parler de l’argent n’est-ce pas parler de tout, du bien, du mal, du pouvoir, du juste, de l’injuste, de l’inégalité ? Quel discours tenir, économique, social, politique, moral, qui n’ait pas été tenu ? Sans prétendre à l’inédit, ou à l’inouï, François Dagognet emprunte une voie originale dans l’Argent – Philosophie déroutante de la monnaie (1), en considérant l’argent comme «objet». Cela fait longtemps (depuis 1953, il a publié près de soixante-dix ouvrages !) que Dagognet, médecin et philosophe, disciple de Gaston Bachelard et de Georges Canguilhem, s’applique à élaborer une «objetologie». Cela signifie, d’abord, qu’il récuse cette idée de la philosophie comme exploratrice du seul domaine du «cogito», du sujet pensant, de l’esprit, de la «profondeur», et qu’il préfère s’intéresser au monde naturel ou technique, à la matière, à l’extériorité, aux «enveloppes» – étudiant tour à tour les surfaces, la peau, les images, les mesures, les classifications, l’industrie, les machines, le papier, le tissage, les oeuvres et les ouvrages d’art, les langages de la chimie, les nomenclatures, l’ingénierie génétique, les médicaments, les outils d’enregistrement, les détritus, la poussière… Quant à l’«objetologie», elle exige qu’on distingue l’objet de la chose. La bougie est une chose, le fil incandescent disposé dans le vide, soit l’ampoule d’Edison, un objet. Mais la flamme de la chandelle, avec son aura, source d’inspiration poétique, est un objet. Une assiette est un objet, mais la terre ou l’argile qui la constituent comptent parmi les choses, tandis que, déposés sur l’étal, les plats en inox ou la vaisselle en carton jetable sont des produits ou des marchandises… Dans l’Eloge des objets Dagognet écrivait : «Telle serait la série : les substances naturelles (l’écorce, le cuir, etc.), les choses, les objets, les produits ou les marchandises», puis, vers le bas, les contrefaçons, le toc, les plagiats, lesquels «copient le réel sans lui équivaloir, comme le stuc des faux plafonds ou tant de plastiques qui imitent les substances (ex-vivantes) rares, la peau de lézard, la corne, l’ivoire et même le bois», et, vers le haut, juridiquement définis en tant qu’attachés à une propriété, les biens.

Métal. Il était inéluctable que, sans trop entrer dans le territoire des économistes, et après avoir étudié le transfert (de capitaux, de propriété, de marchandises, d’appel, de message, de souveraineté, de cendres, de footballeur, de population, d’embryon, etc.), il en vînt, en termes de philosophie «objetologique», à l’étude de l’argent. Il le situe au sommet de la hiérarchie des objets, ou le tient pour l’objet réalisant au mieux «l’enchevêtrement d’un substrat et de ce qu’il porte» (d’un métal précieux extrait des entrailles de la terre, et de la valeur, du commerce, de l’emprunt, de l’usure, de l’impôt, etc.), au sens où l’argent contient toutes les variations qui, de la chose, via le statut de marchandise et de non-marchandise substitutive de toutes les autres, conduisent aux biens.

«Comment concevoir qu’une marchandise ait pu aider à en évaluer une autre, bien que de nature, de forme et de dimensions sans rapport avec elle» ? Il y a d’abord eu le troc, freiné puis stoppé par ses insurpassables difficultés : «On gagne à ne retenir pour ces présents que ce qui est léger et favorable aux divisions ; on a dû vite renoncer à l’animal (et le pecus latin nous vaudra pécuniaire, pécule) parce qu’il fallait le découper pour solder un déficit minimal.» Puis la pratique du don (chez les peuplades du Pacifique étudiées par Marcel Mauss), le recours au cuivre et aux métaux précieux, l’usage du papier-monnaie (hanté par son double, la monnaie de papier, ou de singe), du billet de banque, de la carte, de la simple signature… Le philosophe médecin retrace toute l’évolution de la monnaie-argent. A chaque étape, il retient un problème qu’il intègre au questionnement philosophique : comment fixer le coût, soit de ce que l’on achète, soit de ce que l’on vend ? Est-ce le travail qui «définit l’unité de mesure de ce qui est fabriqué» et donne valeur à la chose ? Qu’est-ce qu’un «juste prix» ? Le commerce est-il indispensable, qui semble ne rien ajouter à la marchandise ? «La sphère de la cherté peut-elle annexer celle de la gratuité ?»

Stérilité. Les économistes éclairent aussi ces questions. Mais «dans le passé, ce sont des philosophes – depuis Aristote à Marx et au-delà – qui ont travaillé à analyser cette importante notion qu’est l’argent […] qui fonde les bases de la vie sociale». Dagognet ajoute que tout enrichissement n’est bon que s’il se déleste (par l’impôt par exemple) de ce qui, distribué aux plus défavorisés, leur offrirait une vie décente. Il suit, en cela, les leçons des philosophes de l’Antiquité, qui bornaient par une morale la «science de la richesse», ou chrématistique. Lorsqu’elle «correspond à un labeur productif», la richesse est valorisée : mais elle est vue comme perverse si le trésor gagné est soustrait à l’échange et au commerce, s’il consiste en «une accumulation de l’argent stérile et illimitée». Ceci dit, les penseurs se sont-ils eux-mêmes couverts d’or ? Le premier à se dire philosophe, Thalès de Milet, si distrait qu’il ne vit devant lui le puits où il se précipita, fut assez futé pour observer les astres et prévoir une année d’abondance : à bas prix, «il loua dès l’hiver tous les pressoirs à huile de la région […] Quand vint le temps des récoltes (on doit presser les olives), il se produisit une demande massive en faveur de ces pressoirs ; le savant s’enrichit comme nul autre».

(1) Paraît également : «D’où vient l’argent ?» suivi de «Pour une Banque centrale mondiale», de François Rachline (Hermann, 200 pp., 22 €.)

Midas, métamorphoseur métamorphosé (11, 85-193)

Midas, métamorphoseur métamorphosé (11, 85-193)