Home » Lycée (Page 8)

Category Archives: Lycée

La Droite en France, idéaux d’hier et d’aujourd’hui

HISTORICITÉ

La Droite en France, idéaux d’hier et d’aujourd’hui

Pour reprendre une vieille expression, « tout fout le camp », y compris le clivage gauche-droite, ce qui rend assez difficile le sujet de cette chronique. Nous sommes apparemment loin du bon vieux temps d’avant-guerre (la Deuxième), où il était possible de distinguer trois, voire quatre droites en France : la légitimiste (nostalgique de l’Ancien Régime), l’orléaniste (droite libérale), la bonapartiste (mélange de conservatisme, de nationalisme et d’idéal de grandeur) et la réactionnaire « populiste » (extrême-droite, louchant parfois vers un fascisme dont les racines sont aussi de gauche). Si elles ont toutes plus ou moins survécu aux aléas de l’Histoire, seules deux ont pu prétendre accéder et se maintenir au pouvoir : la libérale et la bonapartiste, rebaptisée gaulliste. Cette dernière paraît en voie d’extinction rapide depuis la création de l’UMP en 2002.

Ce parti, en position hégémonique sur la droite de l’échiquier politique français depuis 2002, et surtout 2007, n’a pas pour autant été totalement converti aux charmes du libéralisme brutal prôné en leur temps par Alain Madelin et Patrick Devedjian : culte de la concurrence, exaltation du marché mondial et de la compétitivité, individualisme absolu…Les vieilles valeurs de la Droite (Honneur, Patrie, Travail et Famille) n’étant plus que des antiquités encombrantes bonnes à mettre au musée. Les derniers défenseurs de ces principes (tels Dominique de Villepin, Philippe de Villiers…) pouvaient aussi recevoir le renfort d’une partie de la gauche dite « républicaine » attachée à une certaine idée de la France et de son pacte social (Jean-Pierre Chevènement).

Il fallut donc toute l’habileté, somme toute très bonapartiste, d’un Nicolas Sarkozy, pour faire une synthèse électoralement présentable de ces valeurs, épicée de quelques références à gauche (Jaurès et Blum), et ainsi conquérir l’Elysée. Tout le problème étant ensuite de ne pas décevoir…

Philippe BOUCHÉ

(professeur agrégé d’Histoire – diplômé de Sciences Po Bordeaux)

Pour en savoir plus, voir l’intégrale de cet article publié à cette adresse.

La Droite en France, idéaux d’hier et d’aujourd’hui 2

HISTORICITÉ

La Droite en France, idéaux d’hier et d’aujourd’hui

Pour reprendre une vieille expression, « tout fout le camp », y compris le clivage gauche-droite, ce qui rend assez difficile le sujet de cette chronique. Ainsi le libéralisme et la patriotisme, valeurs de « gauche » à l’époque de la Révolution, ont-ils été récupérés depuis par la droite.

Nous sommes apparemment loin du bon vieux temps d’avant-guerre (la Deuxième), où il était possible de distinguer trois, voire quatre droites en France : la légitimiste (nostalgique de l’Ancien Régime), l’orléaniste (droite libérale), la bonapartiste (mélange de conservatisme, de nationalisme et d’idéal de grandeur) et la réactionnaire « populiste » (extrême-droite, louchant parfois vers un fascisme dont les racines sont aussi de gauche). Si elles ont toutes plus ou moins survécu aux aléas de l’Histoire, seules deux ont pu prétendre accéder et se maintenir au pouvoir : la libérale et la bonapartiste, rebaptisée gaulliste.

Les années 1990-2000, avec la fin de la guerre froide et le triomphe apparent d’un capitalisme planétaire mené par les Etats-Unis, ont permis à une jeune garde « néolibérale » de prendre peu à peu le contrôle du mouvement gaulliste, accélérant leur mainmise idéologique après la fondation de l’UMP en 2002. Pour ces jeunes loups, en partie issus de groupuscules d’extrême-droite anti-communistes des années 1960-70 (Alain Madelin, Patrick Devedjian, Gérard Longuet), parfois rejoints par des transfuges du gauchisme soixante-huitard (Denis Kessler), il fallait jeter aux oubliettes les vieilles valeurs de la droite (Autorité de l’Etat, Honneur, Patrie, Famille, Travail), pour y substituer un nouveau credo : culte de la concurrence, exaltation du marché mondial et de la compétitivité, individualisme absolu…Et surtout, détestation de l’Etat providence, cause de tous les maux économiques et sociaux.

Toutefois, les dégâts du libéralisme sauvage, avant même la crise financière de 2008, ont eu tôt fait de limiter le succès électoral de ces nouvelles valeurs de droite. Certes, ces « néolibéraux » avaient reçu le renfort d’une partie de la gauche libérale et de nombreux médias financés par de grandes entreprises (Dassault, LVMH, etc…), appuyés en haut lieu par la Commission de Bruxelles toujours assoiffée de libre-concurrence et de dérégulation. Mais si l’Union européenne peut être dirigée sans les peuples, on ne peut espérer gagner une élection majeure en France en ignorant la majorité des citoyens et avec le seul soutien des « élites », pas forcément toutes acquises d’ailleurs à l’abandon d’une « certaine idée de la France ». Aux présidentielles de 2002, la surprise d’un Jean-Marie Le Pen au 2e tour vint d’une abstention sans précédent de l’électorat populaire, qui fut également sensible à la thématique de l’ « insécurité sociale » développée par le candidat du FN, idée que la gauche de gouvernement jugeait à l’époque des plus ringardes…Ce qui lui fit perdre le pouvoir.

Il fallut donc toute l’habileté, finalement très bonapartiste, d’un Nicolas Sarkozy, pour faire une synthèse électoralement présentable de ces valeurs, épicée de quelques références à gauche (Jaurès et Blum), et ainsi conquérir l’Elysée à l’échéance présidentielle suivante. Celle-ci fut marquée par une surenchère de patriotisme avec sa principale adversaire, Ségolène Royal, lâchée par la frange libérale du PS qui l’accusait de se « droitiser ».

Depuis deux ans, le nouveau président de la République, naguère champion d’une droite décomplexée, se livre donc à un difficile exercice de haute voltige, où l’on retrouve toutes les tendances de la droite évoquée en tête de cet article, auquel il ajoutera le fameux « bling-bling » tout droit sorti des années fric de sa jeunesse.

– le légitimisme de l’Ancien régime : phénomène de la « Cour », révérence exigée des médias, ascension programmée du Prince héritier…

– le libéralisme tendance dure : démantèlement progressif des services publics, bouclier fiscal, alliance avec les grands groupes industriels et financiers…

– le bonapartisme (façon Napoléon III) : exaltation de la « Grandeur de la France », coups de mentons socio-patriotiques, expéditions militaires lointaines sous tutelle anglo-saxonne…

– le populisme réactionnaire : à chaque fait divers, une loi ; à chaque crise, un bouc émissaire…

Quant à savoir ce que l’Histoire retiendra de l’ère sarkozyenne et de ses « coups d’éclats permanents » (selon François Hollande)…rendez-vous dans quelques années !

Philippe BOUCHÉ

(professeur agrégé d’Histoire – diplômé de Sciences Po Bordeaux)

Le jeudi noir, 24 octobre 1929

La Bourse de Wall Street, à New York, se souvient du jeudi 24 octobre 1929 comme d’un «Jeudi noir» (Black Thursday en anglais).

L’environnement d’avant Krach

La première guerre mondiale s’achève grâce au soutien logistique et militaire des Etats-Unis. Le XXème siècle débute ainsi sur une hégémonie américaine, alors que l’économie du XIXème siècle avait été dirigée par la toute puissante Angleterre. Cette victoire, et cette forte croissance développent la confiance des américains. Ainsi la production industrielle d’après-guerre s’envole en quelques années.

La première guerre mondiale s’achève grâce au soutien logistique et militaire des Etats-Unis. Le XXème siècle débute ainsi sur une hégémonie américaine, alors que l’économie du XIXème siècle avait été dirigée par la toute puissante Angleterre. Cette victoire, et cette forte croissance développent la confiance des américains. Ainsi la production industrielle d’après-guerre s’envole en quelques années.

Cette croissance économique, basée à 15% sur le crédit à partir de 1925, fait s’envoler les résultats des entreprises. Ces dernières voient leurs titres grimper inexorablement en bourse. Les américains ont trouvé une nouvelle manière de s’enrichir : acheter des actions pour les revendre plus haut et ainsi dégager des plus-values. La hausse des cours étant ininterrompue, pourquoi ne pas s’endetter pour acheter des actions ?

C’est ce que font en masse les particuliers, et les banques n’hésitent pas à prêter de fortes sommes pour de tels investissements. Les Etats-Unis comptent rapidement 15 millions d’investisseurs en actions à travers tout le pays.

Toutefois, les prémisses d’un retournement se font sentir. Certains n’hésitent pas à observer que la majorité des nouveaux titres introduits sur le marché étaient destinés à racheter d’autres titres. Les entreprises n’augmentent plus leur capital pour se développer mais pour acquérir d’autres titres.

Le Krach de 1929 ou Jeudi Noir

Le krach est directement lié à la spéculation: il était plus intéressant de jouer à la bourse plutôt que d’investir ou de consommer.

Le krach est directement lié à la spéculation: il était plus intéressant de jouer à la bourse plutôt que d’investir ou de consommer.

Le principal détonateur du krach de 1929 est lié à la hausse des taux d’intérêts. De 1927 à 1929, les taux d’intérêts sont montés de 4,06% à 7,6% à cause du nombre important d’achats à crédit et de l’exportation de masses de capitaux à l’étranger par les Etats-Unis.

Beaucoup d’investisseurs ayant acheté leurs titres à crédit, ne peuvent plus rembourser les intérêts qu’ils doivent verser, la hausse des actions devenant inférieure au coût de l’emprunt. Le cycle vicieux est entamé.

Le jeudi 24 octobre (jeudi noir), les cours de la bourse jusque-là orientés à la hausse s’effondrent, suscitant une immense panique dans le milieu des actionnaires.

Les investisseurs sont paniqués et vendent en masse leurs titres pour éviter de voir leurs actions s’effondrer.

Les banques tentent d’enrayer la baisse, mais la confiance est perdue. Le 29 octobre, plus de 16 millions de titres sont ainsi échangés, participant à la baisse des cours qui durera jusqu’en 1933. Les pertes boursières ont une répercussion immédiate sur le système bancaire américain, constitué d’une multitude de petites banques dans l’incapacité de réagir face à la situation. En quelques semaines, on compte plus de deux milles faillites qui ont un impact immédiat sur l’activité économique. On passe ainsi rapidement d’une crise financière à une crise économique, qui se traduit par un recul spectaculaire de la production.

Personne ne se doute que le monde occidental est entré dans la plus grande crise économique de son Histoire.

C’est que des centaines de milliers de ménages ont emprunté pour spéculer à la Bourse et qu’ils comptaient rembourser leurs dettes en revendant leurs actions. Avec la chute des cours, ils se retrouvent ruinés.

Les banques auxquelles ils ont emprunté se déclarent en faillite. Les commerces et les entreprises sont à leur tour affectés par la ruine des banques et des consommateurs.

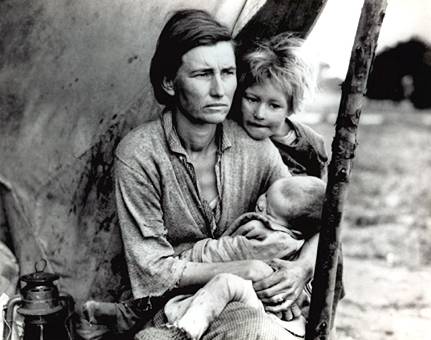

La production industrielle s’effondre de plus de moitié en trois ans, les prix baissent des deux tiers. Les petits fermiers sont jetés sur les routes. On compte bientôt treize millions de chômeurs aux États-Unis et en l’absence de cotisations sociales, une grande partie d’entre eux doivent s’en remettre à la charité publique.

Diffusion à l’ensemble du monde

Le reste du monde est affecté par ricochets. En 1929, les États-Unis concentrent 45% de la production industrielle mondiale et 1/3 du commerce mondial. La crise se traduit également par un arrêt des importations américaines. En outre, face à leurs difficultés intérieures, les Américains rapatrient les capitaux investis à travers le monde, contribuant ainsi à exporter la crise. Les pays les plus touchés sont les pays les plus étroitement liés à l’économie américaine. Ainsi en Allemagne, qui vivait depuis le milieu des années 1920 grâce à l’aide économique américaine, la crise est très violente. Elle est par contre plus atténuée en Grande-Bretagne et au Japon, mais la secousse est néanmoins sévère. La France, où l’économie capitaliste est moins développée, n’est touchée qu’à partir de 1931. La contraction générale du commerce mondial entraîne une récession économique qui touche l’ensemble du monde. Ainsi, la crise n’épargne pas les grandes puissances agricoles comme le Brésil où le café ne trouve plus d’acheteurs et est brûlé dans les locomotives. Les colonies subissent également le contrecoup de la récession des métropoles. Finalement, seule l’URSS de Staline, dont l’économie est repliée sur elle-même et obéit à d’autres critères, échappe à la dépression.

Le reste du monde est affecté par ricochets. En 1929, les États-Unis concentrent 45% de la production industrielle mondiale et 1/3 du commerce mondial. La crise se traduit également par un arrêt des importations américaines. En outre, face à leurs difficultés intérieures, les Américains rapatrient les capitaux investis à travers le monde, contribuant ainsi à exporter la crise. Les pays les plus touchés sont les pays les plus étroitement liés à l’économie américaine. Ainsi en Allemagne, qui vivait depuis le milieu des années 1920 grâce à l’aide économique américaine, la crise est très violente. Elle est par contre plus atténuée en Grande-Bretagne et au Japon, mais la secousse est néanmoins sévère. La France, où l’économie capitaliste est moins développée, n’est touchée qu’à partir de 1931. La contraction générale du commerce mondial entraîne une récession économique qui touche l’ensemble du monde. Ainsi, la crise n’épargne pas les grandes puissances agricoles comme le Brésil où le café ne trouve plus d’acheteurs et est brûlé dans les locomotives. Les colonies subissent également le contrecoup de la récession des métropoles. Finalement, seule l’URSS de Staline, dont l’économie est repliée sur elle-même et obéit à d’autres critères, échappe à la dépression.

En Allemagne, l’économie est en ruine, le chômage qui frappe les classes moyennes (près de 25% de la population active) favorise la remontée électorale du parti nazi. Son leader, Adolf Hitler, voyait son étoile pâlir en 1929. Trois ans plus tard, il accède au pouvoir dans les derniers mois de la crise…

Conclusion

Aujourd’hui on connait le mécanisme des « Krachs », c’est toujours le même scénario une bulle spéculative se forme et une étincelle déclenche une explosion dévastatrice. En ce qui concerne 1929 : une inflation exagérée de la valeur de la bourse, du crédit en masse, toutes les banques prêtent. Cette bulle est sans fondement et entraine un éclatement.

Les pouvoirs n’interviendront pas ce qui entrainera une grande récession, une déflation, des tensions économiques et politiques qui seront le déclencheur de la 2ème guerre mondiale.

Olivia CIUPA (3eme C)

Sources :

le Web pédagogique, Edubourse, le reportage sur les « Krachs » diffusé sur France 2 le 29 octobre 2009.

Rembrandt, un peintre moderne

Rembrandt est né à Leyde (Pays-Bas) le 15/07/1606. Il meurt à l’âge de soixante-trois ans à Amsterdam (Pays-Bas) le 04/10/1669. Peintre, graveur et également compétent en dessins, il est considéré comme l’un des plus grands peintres de l’histoire de l’art baroque européen, et le plus grand des peintres néerlandais du XVIIe siècle. Ses contributions à l’art sont venues à une période que les historiens appellent l’âge d’or hollandais. Il a influencé de très nombreux artistes par ses étonnantes palettes de couleurs or, ocre et noir.

Rembrandt est né à Leyde (Pays-Bas) le 15/07/1606. Il meurt à l’âge de soixante-trois ans à Amsterdam (Pays-Bas) le 04/10/1669. Peintre, graveur et également compétent en dessins, il est considéré comme l’un des plus grands peintres de l’histoire de l’art baroque européen, et le plus grand des peintres néerlandais du XVIIe siècle. Ses contributions à l’art sont venues à une période que les historiens appellent l’âge d’or hollandais. Il a influencé de très nombreux artistes par ses étonnantes palettes de couleurs or, ocre et noir.

ENFANCE

Rembrandt Harmenszoon van Rijn naît à Leyde, il est le huitième des neuf enfants dans une famille relativement aisée qui mettra l’accent sur son éducation. Toutefois, Rembrandt n’est pas fait pour les études universitaires et se tournera rapidement vers l’art. il apprendra aussi bien la peinture d’histoire, que le dessin et la gravure.

SA VIE

Il s’installe en 1931 à Amsterdam où, entré en contact avec une clientèle de riches négociants , il ne tarde pas à s’imposer comme portraitiste. Il réalise un portrait du roi Charles Ier.

Il s’installe en 1931 à Amsterdam où, entré en contact avec une clientèle de riches négociants , il ne tarde pas à s’imposer comme portraitiste. Il réalise un portrait du roi Charles Ier.

Rembrandt se marie avec la nièce de son marchand d’art : Saskia van Uylenburg , chez lequel il s’était d’ailleurs installé en 1631. Il représentera sa femme dans de nombreuses toiles, portant divers costumes et accessoires. Il peindra également son fils Titus issu de ce mariage. Sa femme meurt de la tuberculose en 1642. Titus est élevé par sa servante Hendrickje Stoffels devenue sa compagne. Celle-ci lui donne une fille : Cornélia.

Rembrandt vivant au-dessus de ses moyens, achetant des pièces d’art, des costumes dont il se sert souvent dans ses peintures, il n’arrive plus à honorer ses dettes en 1656. Il doit alors vendre sa maison et se contenter d’un logis plus modeste sur Rozengracht. Hendrickje et Titus y installent une boutique d’art pour faire vivre la famille, car la renommée de Rembrandt chute et les commandes ne suivent plus. Il survit pourtant à Hendrickje(décédée en 1663) et Titus, mort en 1668. Seule sa fille Cornelia est à ses côtés quand il meurt le 4 octobre 1669. Pauvre, il est inhumé dans l’église de Wesker.

SA TECHNIQUE

Son inspiration est le plus souvent mythologique, biblique ou historique. Il ne cessa de s’interroger sur la condition humaine.

Son inspiration est le plus souvent mythologique, biblique ou historique. Il ne cessa de s’interroger sur la condition humaine.

Rembrandt a réalisé près de 600 peintures, 300 gravures et 2000 dessins. Grâce à son goût pour les autoportraits (une centaine réalisée tout au long de sa carrière), on peut suivre son évolution personnelle, tant dans son apparence physique que dans ses émotions. Une des caractéristiques majeures de son œuvre est l’utilisation de la lumière et de l’ obscurité (technique du Clair-obscur), qui attire le regard par le jeu de contrastes appuyés. Rembrandt aime aussi représenter des scènes de la vie quotidienne, des groupes sociaux avec compassion et humanité qui ressort dans l’expression de ses personnages, qui sont parfois pauvres et âgés.

Antoine DEVILLE (4eme C)

Sources :dictionnaire de la langue française, encyclopédie Larousse

http://www.curiosphere.tv/agenda/rembrandt/tout-savoir/accueil.html

http://www.linternaute.com/biographie/rembrandt-1

http://expositions.bnf.fr/rembrandt/reperes/01.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt

http://www.jesuismort.com/biographie-rembrandt-1014.php

L’histoire en chaussettes

De quoi avez-vous besoin pour apprendre l’histoire ? De chaussetets, bien évidemment… Si on accepte ce postulat de départ, tout devient possible ! C’est ce q’a fait une paire de zozos échappés du Jamel Comedy Club (Yacine et Dédo). Leur web-série a d’ailleurs obtenu un prix au festival de fiction TV de La Rochelle. Au programme aujourd’hui, Jésus et Judas !

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x6qft6_n1-lhistoire-racontee-par-des-chaus_fun[/dailymotion]

Pour en découvrir plus (la construction des pyramides, l »invention de la seconde et même la guerre du Vietnam), il vous suffit de cliquer I C I .

Les vingt ans de la chute du mur

CLICHÉ d’un jour

10/11/2009

Crédit : F. BENSCH / REUTERS – paru dans 20 minutes.fr

J’ai hésité avant de choisir le thème – archi rabbatu – de la célébration de la chute du mur de Berlin . Dés que les médias se saisissent de ce type d’évènement, plus rien ne les arrête… Ni les approximations, ni le sensationalisme ! Alors dans ce flot d’images, j’ai cherché ce qui vraiment m’avait marqué. Excepté l’excellent documentaire de Patrick ROTMAN, Un mur à Berlin, ce sont quelques brefs instants durant la cérémonie officielle qui m’ont marqués. Trop brefs instants…

Cette photo, par exemple, prise le 10 novembre 2009, en début d’après-midi. On y voit la chancelière allemande Angela MERKEL, accompagnée de l’ex-numéro un soviétique Mikhaïl GORBATCHEV. L’ancien leader syndical polonais Lech WALESA était aussi à leurs côtés, mais absent sur cette photo. Tous trois ont franchi le pont de la Bornholmer Strasse, un point de passage du Mur de Berlin ouvert pour la première fois sans contrôle il y a 20 ans aux Allemands de l’est.

Voir cet homme en ce lieu, vingt après, cela m’a touché. On a beaucoup dit sur Gorbatchev – tout et souvent n’importe quoi. L’Occident l’a célébré et la Russie détesté. Et aujourd’hui ? C’est un symbole, certes… Cependant, en le voyant aux côtés de la chancelière, j’ai soudain pris conscience du temps qui avait passé. Et voir cet homme me rassure certainement quelque part.

J’avais 20 ans à l’époque et la chute du mur avait fait naître en moi énormément d’espoirs. Vingt ans après, il est encore là. Et j’y crois encore. Mais l’attente est longue… Trop ?

Bruno SENTIER