Home » Histoire

Category Archives: Histoire

Les débuts du monde Musulman

L’essentiel de la leçon:

Savoir situer dans le temps:

– L’Hégire (622) et Mahomet

§ Mahomet, un marchand arabe de La Mecque, déclare avoir reçu une révélation : Allah l’aurait choisi pour être le prophète d’une nouvelle religion monothéiste, l’islam. En 622, Mahomet fuit La Mecque pour Médine : c’est l’Hégire. Il convertit l’Arabie en 10 ans et meurt en 632.

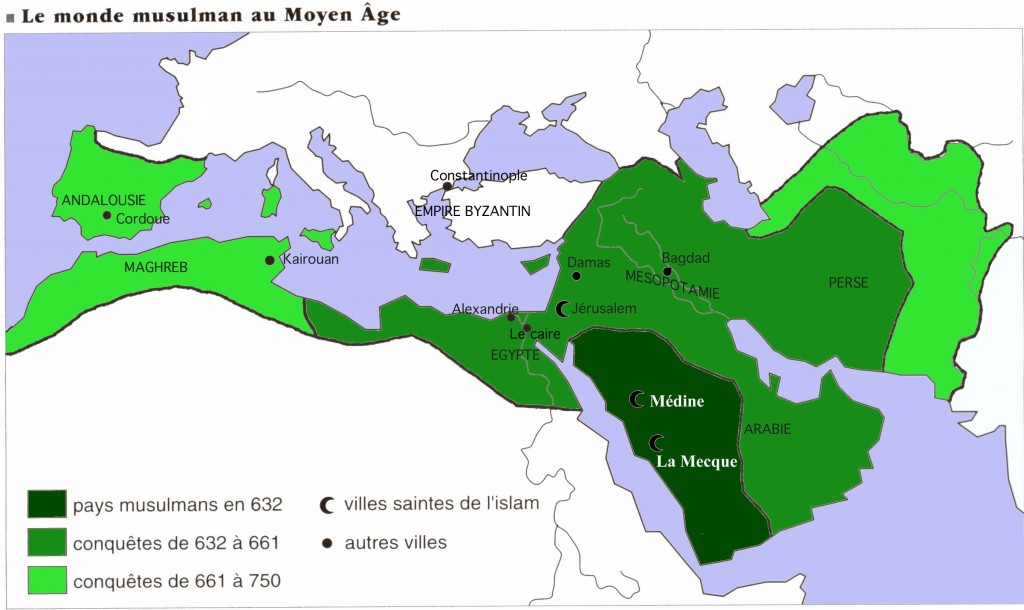

– L’extension de l’islam sur une carte.

§ À la mort de Mahomet, les musulmans conservent un chef politique et religieux qui prend le titre de calife. Les califes poursuivent les conquêtes entamées par Mahomet.

Connaître :

– L’extension et la diversité religieuse et culturelle de l’Islam au temps de l’empire (sunnites, et chiites, présence de chrétiens et de juifs dans l’empire).

– Les définitions et le vocabulaire vu en cours. (ex : Allah – Prophète – Islam – Hégire – Musulman – Calife – Mosquée)

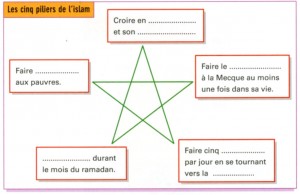

§ L’islam s’appuie sur plusieurs textes fondateurs, écrits entre le VIIe siècle et le IXe siècle : le Coran et la Tradition (Sunna).

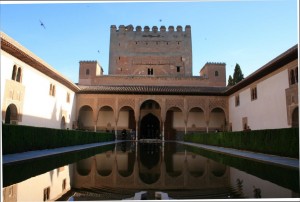

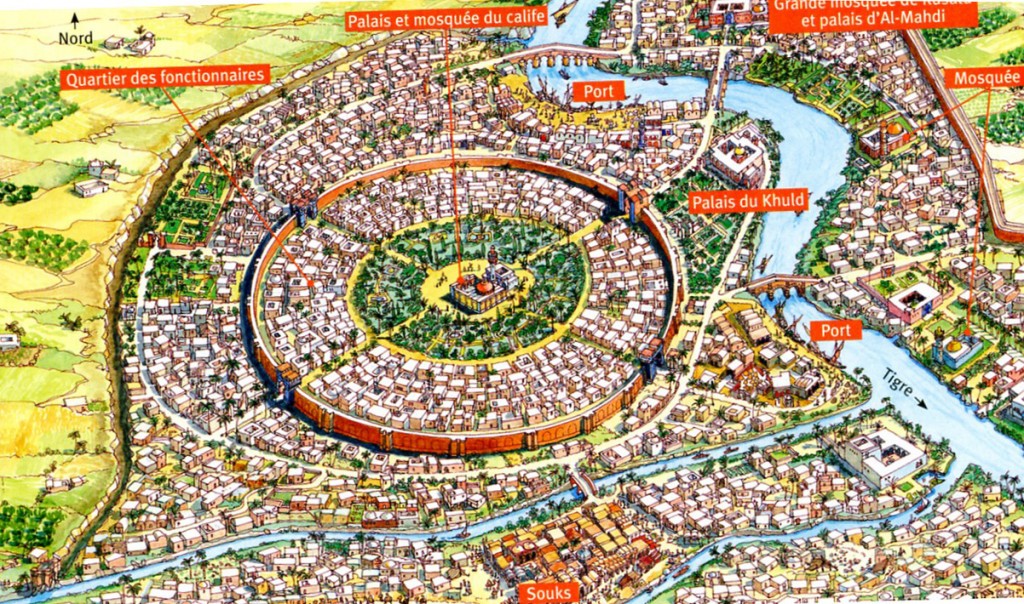

§ Les Arabes développent de grandes villes (Cordoue) ou en créent (Bagdad). Ce sont à la fois des centres politiques, économiques, religieux et culturels. Ils diffusent les savoirs d’une civilisation brillante (l’Alhambra de Grenade ci-dessous).

CAPACITES à mettre en oeu-vre à partir des connaissances ci-dessus

– Présenter des récits de la tradition musulmane,significatifs des croyances (Coran : les 5 piliers, …).

– Raconter un épisode de l’expansion musulmane (ex: la bataille de Yarmouk et la conquête de la Palestine).

Décrire en utilisant le vocabulaire correspondant:

– Une mosquée (ex: Kairouan, Cordoue)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mlF1e9Zv0po[/youtube]

– Une ville (ex: Bagad, Cordoue)

Centre historique de Cordoue (UNESCO/NHK)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Gfu-66VeMYQ[/youtube]

La France dans la 2e guerre mondiale I

Le régime de Vichy et la vie des Français sous l’occupation

1) La défaite et l’Etat français

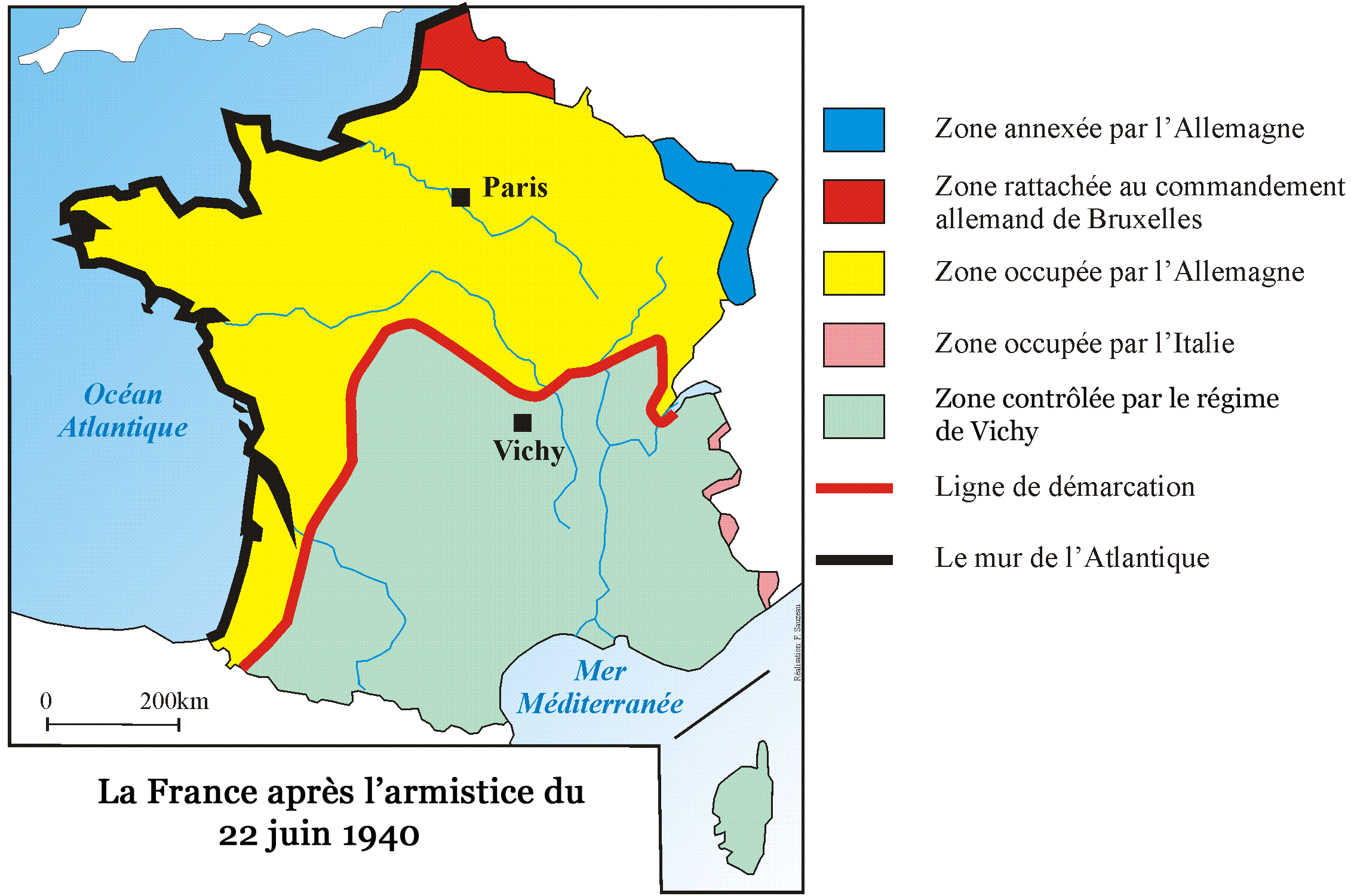

Le 16 juin 1940, Pétain devient président du conseil. Il demande l’armistice est signée le 22 juin 1940. La France est divisée en 2: une zone nord occupée par les Allemands et une zone sud dirigée par Pétain à Vichy. L’Etat français ou « régime de Vichy » remplace la République.

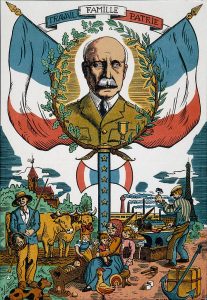

Le régime supprime les libertés (partis politiques, élections, droit de grève, liberté de la presse), pratique la propagande et le culte du chef.

A partir de novembre 1942, les Allemands occupent la zone sud. Vichy devient un régime fantoche : il ne décide plus rien.

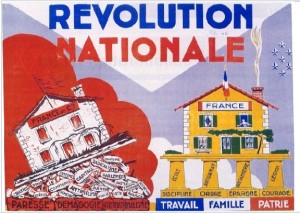

2) La « Révolution nationale »

Le régime de Vichy mène une politique conservatrice, appelée « Révolution nationale », fondée sur les valeurs « travail, famille, patrie »:

le travail agricole et l’artisanat sont encouragés;

de même, les valeurs catholiques et la famille traditionnelle.

Le régime est patriarcal et nationaliste.

3) La collaboration

Le régime collabore avec l’ennemi (rencontre Hitler-Pétain à Montoire fin octobre 1940).

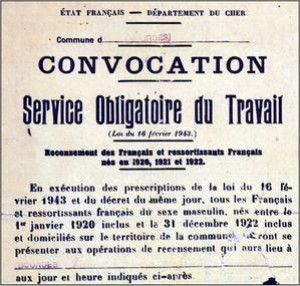

Il livre des ressources (industrielles, alimentaires… ) mais aussi des hommes: main d’oeuvre pour le STO, résistants (la Milice française aide la Gestapo) et enfin des Juifs (rafle du Vel’ d’hiv’ en juillet 1942). C’est un régime antisémite: « statut des Juifs », rappelant les lois de Nuremberg, adopté spontanément dès octobre 1940.

Certains collaborent par conviction idéologique: la LVF se bat aux cotés de l’armée allemande.

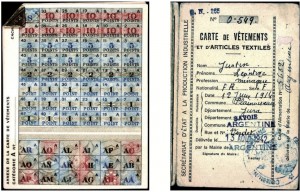

4) Les privations

Le soucis principal de la population est le ravitaillement: les réquisitions allemandes et le blocus allié provoquent la pénurie sur les produits de base. Le gouvernement met en place des tickets de rationnement pour ceux-ci. Pendants que la population souffre, un petit nombre de personnes s’enrichissent grâce au marché noir.

Le soucis principal de la population est le ravitaillement: les réquisitions allemandes et le blocus allié provoquent la pénurie sur les produits de base. Le gouvernement met en place des tickets de rationnement pour ceux-ci. Pendants que la population souffre, un petit nombre de personnes s’enrichissent grâce au marché noir.

L’insécurité est aussi préoccupante: bombardements, dénonciations, rafles, représailles (otages fusillés), …

Face à la défaite quelle attitude adopter ?

un fichier audio d’explications sur l’exercice fait

Le début du cours et la correction en pdf

La société de l’Occident médiéval

Comment vit la population au moyen-age (du Xe au XVe siècles) en Europe ? Elle est composée pour 90% de paysans et s’organise autour d’hommes puissants : les seigneurs.

I) La vie des paysans au Moyen Age

Le temps médiéval est rythmé par la succession des saisons et des travaux agricoles qui les accompagnent. Les outils du paysan sont surtout en bois. Le fer n’est réservé qu’à quelques parties d’outils comme la faucille, la faux et le soc de la charrue (alors moins répandue que l’araire).

L’existence des paysans du moyen âge est difficile. L’alimentation est à base de céréales et de légumes. Les mauvaises conditions climatiques peuvent provoquer de mauvaises récoltes, la famine et entraîner une forte mortalité : l’espérance de vie ne dépasse guère les trente ans. Il existe deux catégories de paysans : les paysans libres (ou « vilains ») et les serfs, non-libres.

II) La seigneurie organise la société

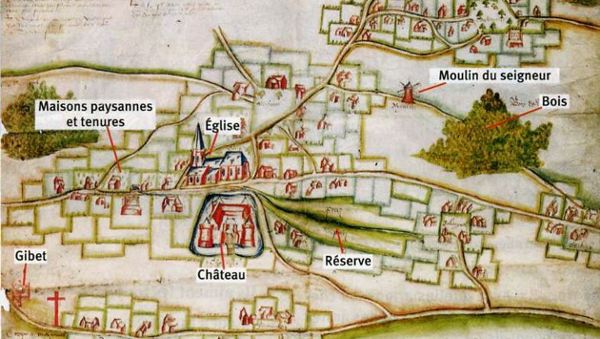

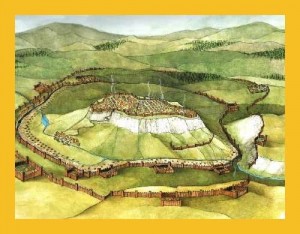

La seigneurie de Wismes

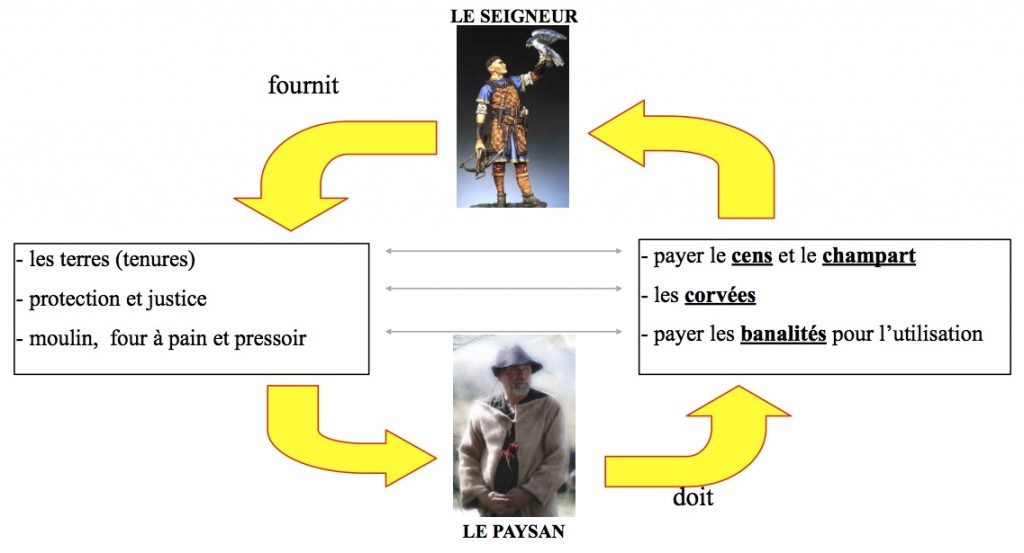

Les paysans travaillent pour leurs seigneurs dans la seigneurie, une exploitation agricole formée de 2 parties : la réserve, domaine propre du seigneur mis en culture par les corvées des paysans ; les tenures, louées en échange de taxes en nature, prélevées sur les récoltes, ou en argent.

III) La vie des seigneurs et des chevaliers

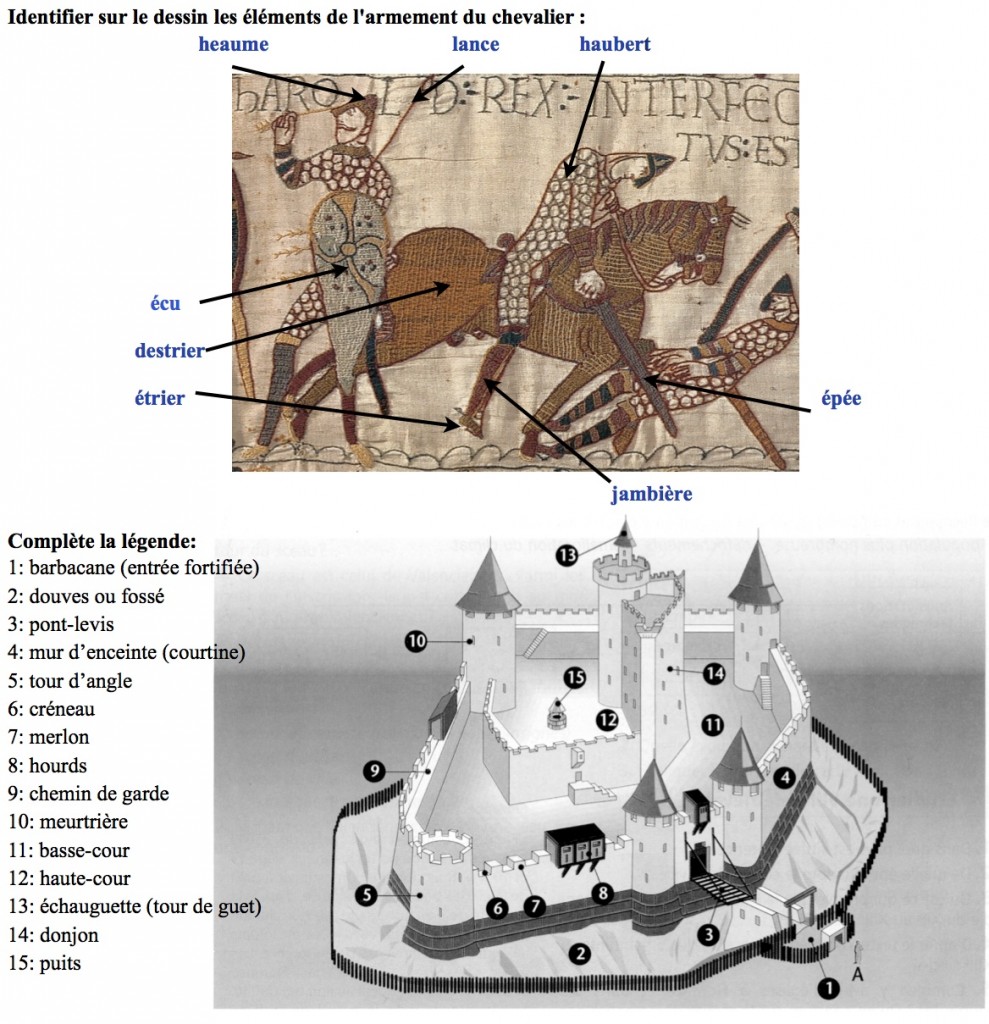

Le seigneur tient son pouvoir de sa fonction de protection : (lorsqu’il n’est pas membre de l’Eglise,) son rôle est à l’origine celui d’un guerrier, le chevalier. La céremonie de l’adoubement fait du guerrier un chevalier.

(Mâchicoulis/Hourds : galerie/échafaudage en bois avançant au sommet des murs permettant de jeter des projectiles)

Le château est sur une hauteur pour mieux surveiller le territoire (et les ennemies éventuels). Le donjon sert de protection et d’habitation pour le seigneur. Le chevalier passe la plus grande partie de son temps à manier les armes pour faire la guerre. La chevalerie décrite dans les romans du XIIe s. (courtoisie, bonté, bravoure, justice) est un idéal et non la réalité mais contribue, avec l’Eglise, à réduire la violence.

« Guernica » de Picasso

Le contexte historique:

Pour compléter les premières consignes, les réponses sont à trouver page 60 et 61 de votre manuel.

Le diaporama pour compléter les consignes suivantes (le passage au format vidéo a un peu bousculé la vitesse et les transitions)

Rome et son Empire II

L’EMPIRE ROMAIN

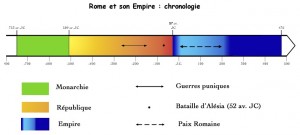

I) Un nouveau régime, l’empire

Au 1er siècle av J.C., les généraux de l’armée (comme J.César, assassiné en 44 av J.C.) essaient, de prendre le pouvoir. Octave rétablit l’ordre et devient empereur sous le nom d’Auguste, en 27 av J.C.

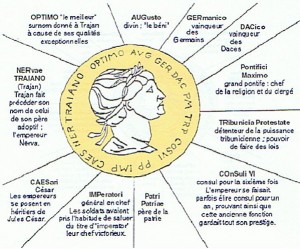

monnaie montrant les pouvoirs de l’empereur Trajan au IIe siècle après JC

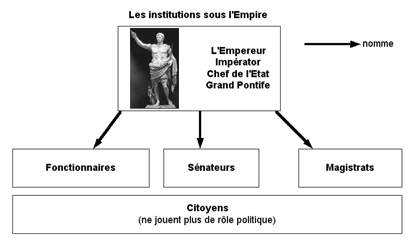

Il a tous les pouvoirs : chef des armées, de l’administration, chef religieux et il fait les lois. Le Sénat et les magistrats (consuls) sont conservés mais au service de l’empereur. L’empereur a droit à un culte, comme un dieu, après sa mort.

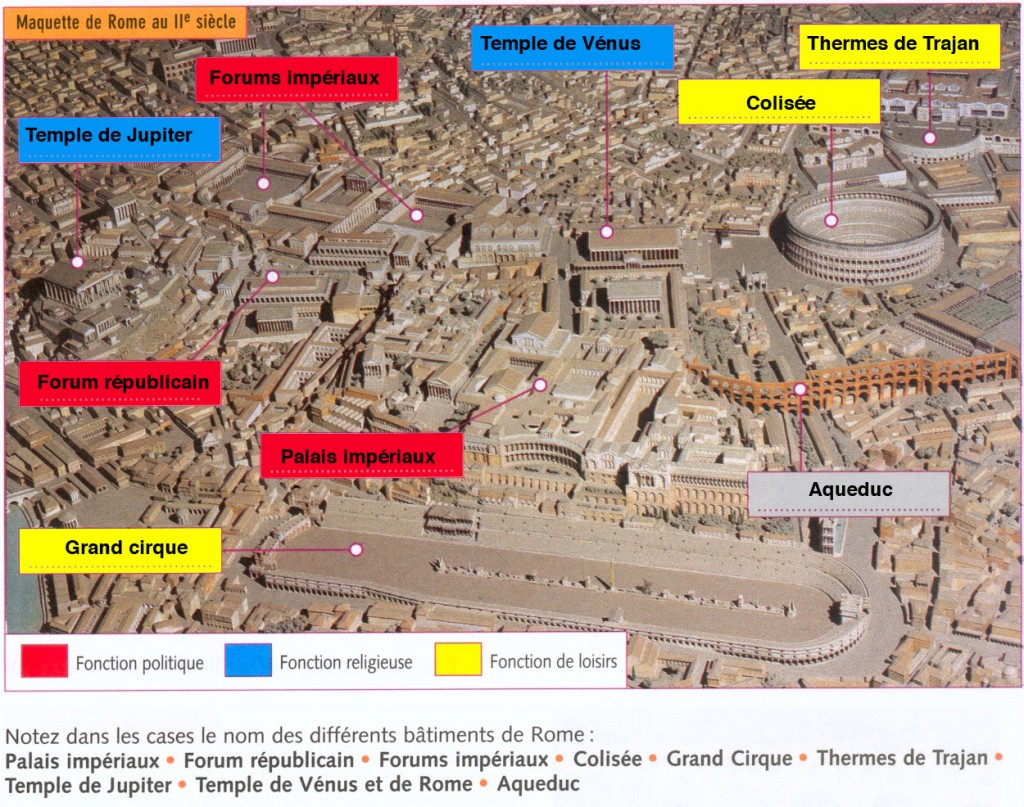

II) Rome capitale d’un empire puissant

Rome est le centre de l’empire et compte 1 million d’habitants. C’est une grande ville aux monuments gigantesques. Chaque empereur l’embellit, offre de grands spectacles et de la nourriture pour être populaire. Les plus grands monuments sont les thermes (= les bains publics), le Colisée (un amphithéâtre où ont lieu des combats), le grand cirque (pour les courses de chars), l’aqueduc (qui apporte de l’eau), …

L’empire atteint son apogée (= maximum) au IIe siècle après J.C. Il est en paix et riche. Il est divisé en provinces administrées par des gouverneurs chargés de maintenir l’ordre et les lois, de collecter les impôts.

III) La romanisation des provinces

Arles au Ier siècle après JC

Les Romains construisent de nombreuses villes, avec un plan en damier. Elles copient la ville de Rome : on y trouve les mêmes monuments (aqueducs, arcs de triomphe, amphithéâtres …). La vie politique de ces villes est la même que celle de Rome : même organisation politique, forum, … Progressivement les populations de l’empire adoptent le mode de vie des Romains (noms romains, langue latine, vêtements, loisirs) : c’est la romanisation. Exemple : les Gaulois deviennent des Gallo-romains.

Mausolée d’une famille gauloise de Glanum ayant obtenu la citoyenneté romaine.

Les habitants de l’empire Romain peuvent devenir citoyens. C’est une conquête longue qui aboutit à la citoyenneté pour (presque) tous en 212 grâce à l’Édit de Caracalla.

Rome et son Empire I

L’ORIGINE ET L’EXPANSION DE ROME:

I) La naissance de Rome

Selon la mythologie, Rome a été créée par Romulus et Remus, descendants de Énée, héros troyen, en 753 av J.C.. L’archéologie confirme l’occupation humaine du site de Rome à partir du VIIIe siècle avant J.C..

D’abord dirigée par des rois, les Romains créent la République en 509 avant J.C..

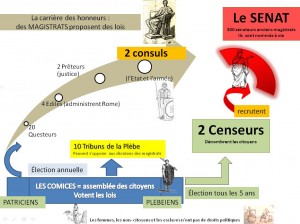

II) La République

La République : est une forme de gouvernement où il n’y a pas de souverain héréditaire (un roi) ; le gouvernement est l’affaire de tous (Res = chose ; Publica = publique).

Le fonctionnement de la République

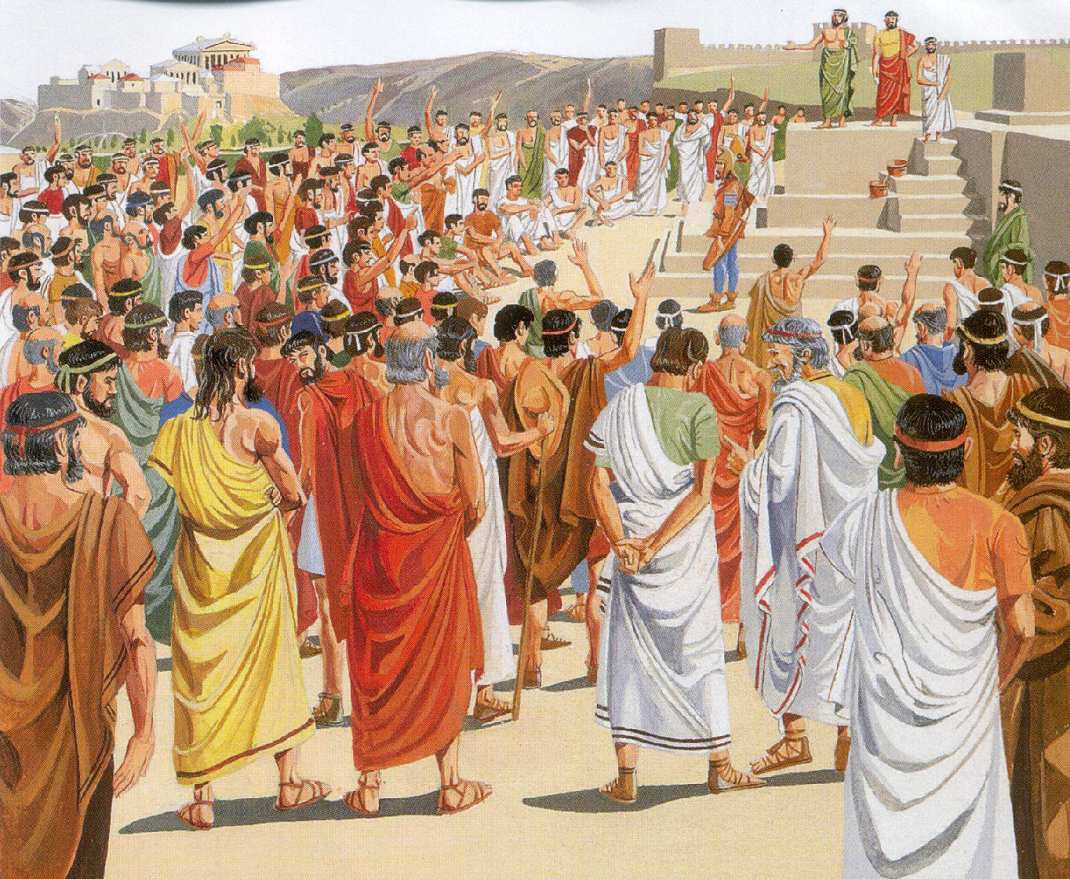

En réalité, même si les Plébéiens (le peuple) participent aux Comices (assemblées) et aux votes, seuls les Patriciens (les familles riches et anciennes) peuvent être élus et gouvernent. Les consuls dirigent la cité et l’armée. Le Sénat décide des lois importantes. La vie politique se déroule sur le Forum (place publique).

Un vote aux comices sur le Forum

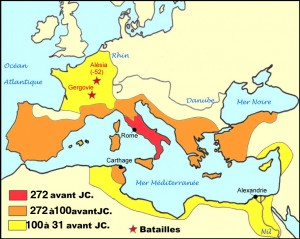

III) Les conquêtes

Rome se lance à la conquête de la Méditerranée à partir du 3e siècle av. J.C. d’abord avec les guerres puniques contre Carthage. Elle annexe la Gaule après la victoire de Jules César à Alésia en 52 av. J.C. et l’Égypte en 31 av. J.C. (bataille d’Actium).

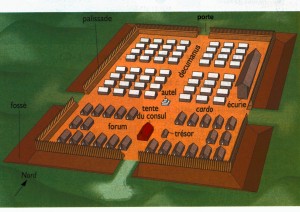

L’armée romaine est très efficace: c’est une armée de professionnels très disciplinée. Elle est composée de légions (légionnaires). En campagne, l’armée construit des camps fortifiés qui ont un plan à damier, et des routes, les voies romaines.

L’armement du légionnaire

Alexandre le grand et le monde hellénistique

1) Alexandre le grand et son empire

Alexandre, roi de Macédoine, entraîne les Grecs à la conquête de l’empire perse. En 10 ans, il arrive à conquérir un immense empire jusqu’à l’Inde, grâce à son génie militaire et au système de la phalange

Pendant son épopée, Alexandre le grand fait bâtir plusieurs villes portant son nom. A sa mort, son empire est divisé entre ses généraux.

2) Alexandrie et la culture hellénistique

Alexandre veut unir les civilisations grecque et perse. Le mélange des deux s’appelle la culture hellénistique. Il respecte les vaincus et les coutumes locales, épouse des femmes perses, …

Alexandrie est la vitrine de cette civilisation, ville:

– cosmopolite : des peuples venus de nombreux pays (grecs, égyptiens, juifs, perses, …) échangent leurs cultures.

– commerçante (port avec un phare de plus de 100 m de haut)

– intellectuelle : beaucoup de savants viennent travailler et étudier au Musée (Archimède, Euclide, Ératosthène) et à la bibliothèque.

Athènes au Ve siècle avant JC

44I) Comment Athènes devient-elle la cité la plus puissante de la Grèce ?

Les Grecs sont attaqués par l’Empire perse (ce sont les guerres médiques). Ils remportent, grâce aux Athéniens, deux victoires décisives à Marathon (490 av. JC) et Salamine (480 av. JC).

Les Grecs sont attaqués par l’Empire perse (ce sont les guerres médiques). Ils remportent, grâce aux Athéniens, deux victoires décisives à Marathon (490 av. JC) et Salamine (480 av. JC).

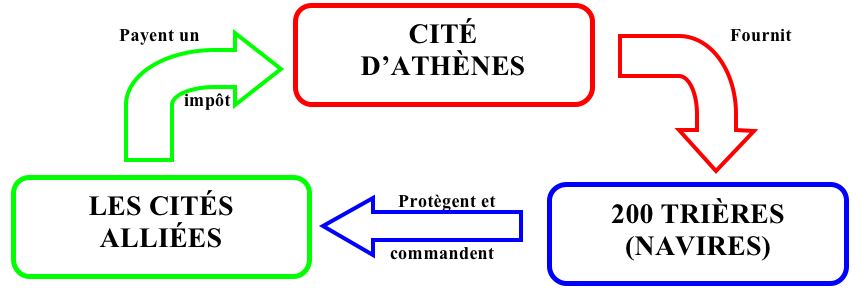

Pour éviter une nouvelle attaque, Athènes organise une alliance, la ligue de Délos, entre les cités de la mer Egée. Elle en profite pour s’enrichir et imposer ses décisions : la ligue devient l’empire d’Athènes.

Le fonctionnement de la ligue de Délos

Athènes est la plus grande des cités grecques.

Athènes est la plus grande des cités grecques.

II) Pourquoi le gouvernement d’Athènes est-il un modèle ?

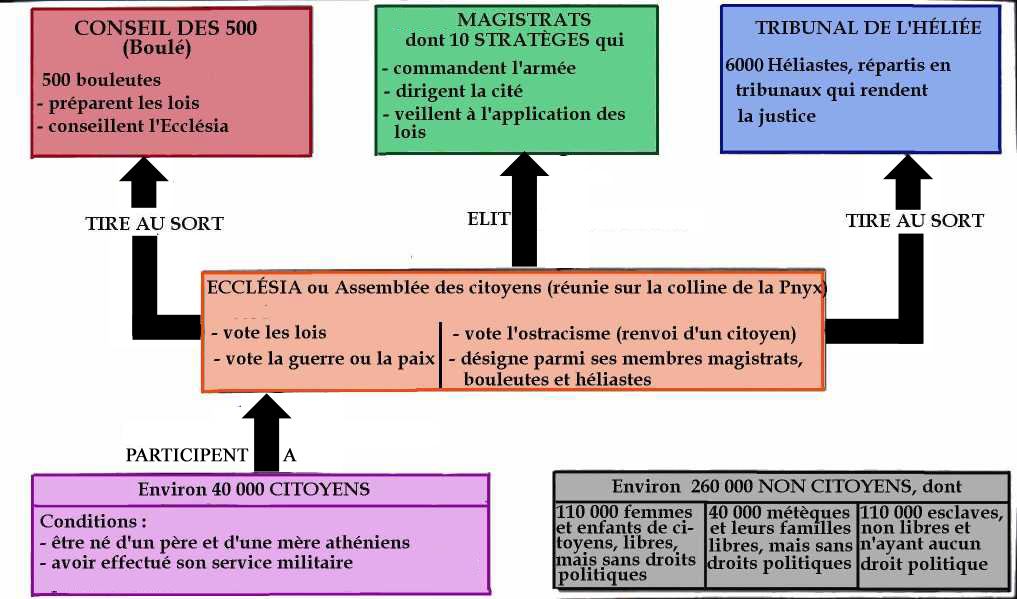

Vers 500 avant JC, des réformes mettent en place un nouveau type de gouvernement : la démocratie. Tous les citoyens sont égaux et peuvent participer au pouvoir : en votant les lois à l’Ecclésia, en étant élu ou tiré au sort pour être magistrat (= juge).

Démocratie : régime politique où le pouvoir appartient aux citoyens (au peuple).

Démocratie : régime politique où le pouvoir appartient aux citoyens (au peuple).

Mais la majorité des habitants d’Athènes ne sont pas citoyens et sont exclus des décisions politiques : les métèques, hommes libres étrangers à la cité, (l’enrichissant car souvent artisans ou commerçants) ; les esclaves, considérés comme des outils de travail ; les femmes chargées de la maison et des enfants.

III) Comment Athènes montre-t-elle sa puissance ?

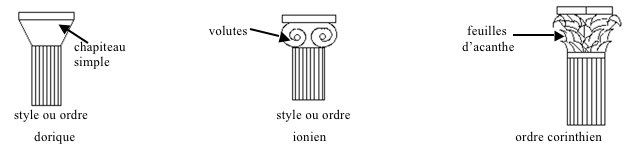

Grâce à l’argent de la ligue de Délos, les Athéniens fortifient et embellissent leur ville. Périclès (le principal stratège) fait rebâtir l‘Acropole, sanctuaire d’Athéna. Le Parthénon montre la maîtrise de l’architecture et de la sculpture des artistes grecs. C’est un temple de style dorique. Il affirme la grandeur d’Athènes aux visiteurs des autres cités.

La frise des Panathénées, nous informe sur les Athéniens. Toute la population (citoyens ou non) est réunie chaque année pour une grande procession, des sacrifices et un banquet : la fête des Panathénées en l’honneur d’Athéna.

C’est à Athènes au Ve siècle que l’on invente : Le théâtre (pour les fêtes de Dionysos), la philosophie qui réfléchit sur la place de l’homme dans le monde, l’histoire.

Otto Dix 1

Etude d’une oeuvre d’Otto Dix

Si vous n’avez pas terminé de compléter le croquis du tableau et le questionnaire, les informations essentielles sont dans l’animation ci-dessous.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sFvVhaixFfo[/youtube]