Home » PREMIERES Spé » Chapitre 12

Category Archives: Chapitre 12

Chapitre 12 : La dynamique des écosystèmes

I- L’ORGANISATION D’UN ECOSYSTEME :

- Biocénose et biotope : deux entités de l’écosystème en interaction

Bilan 1 : Un écosystème est constitué d’un biotope et d’une biocénose :

– Le biotope est le milieu de vie des êtres vivants. Il est caractérisé par un ensemble de paramètres abiotiques ou physico- chimiques (climat, luminosité, pH, pluviométrie, nature géologique des sols….).

– La biocénose est l’ensemble des êtres vivants présents dans le biotope. La biocénose est constituée de plusieurs populations, c’est-à-dire d’un ensemble d’individus de la même espèce vivant dans le temps et l’espace étudiés.

Le biotope influence la répartition de la communauté des êtres vivants. Par exemple, en forêt, la nature géologique du sous-sol va conditionner les espèces végétales présentes. La température moyenne d’une région va aussi conditionner la répartition des espèces animales et végétales (exemple d’une forêt tropicale en zone climatique chaude, une toundra en zone climatique polaire…).

- Les interactions entre les êtres vivants de l’écosystème :

Bilan 2 : Les êtres vivants de la biocénose interagissent entre eux, soit parce qu’ils utilisent une même ressource du milieu, soit parce que l’un constitue une ressource pour l’autre.

Ces relations se définissent par l’effet que l’interaction impose à chacun des partenaires. Souvent liées à la nutrition des êtres vivants, ces interactions impactent la survie des êtres vivants mais aussi leur capacité à se reproduire.

On distingue parmi ces interactions :

– l’exploitation (prédation, parasitisme) pour laquelle les interactions sont dissymétriques favorables à une espèce mais défavorables à l’autre

– le mutualisme dont les effets sont favorables pour la valeur sélective des 2 partenaires. Lorsque cette interaction est durable, on parle de symbiose.

– la compétition : interaction dont les effets sont défavorables pour les deux. Il peut y avoir de la compétition pour l’accès à l’eau, à la lumière, aux nutriments…

Elle peut se manifester entre individus d’une même espèce ou d’espèces différentes.

II- LE FONCTIONNEMENT D’UN ECOSYSTEME

- Les stocks et les flux de matière et d’énergie au sein de l’écosystème

Bilan 3 : Au sein d’un écosystème, des transferts de matière appelés flux se font entre les êtres vivants et leur milieu de vie (atmosphère, sol) mais aussi entre les êtres vivants essentiellement par des relations alimentaires.

On trouve de nombreuses chaînes alimentaires au sein de l’écosystème, toutes connectées. On préfère donc parler de réseau trophique. Dans un réseau trophique, il y a une importante circulation de matière (eau, matière organique avec du carbone et de l’azote) et donc d’énergie entre les êtres vivants.

On distingue les flux de matière :

– entrant dans l’écosystème : les producteurs primaires (végétaux chlorophylliens) qui fabriquent des molécules organiques (=biomasse) grâce à l’eau absorbée par leurs racines, le dioxyde de carbone (forme minérale du carbone) puisé par les feuilles et l’énergie lumineuse captée par les feuilles, au cours de la photosynthèse. Elle permet la fabrication (=entrée) de matière organique et d’énergie dans l’écosystème. Ce sont donc des êtres vivants autotrophes (ils fabriquent leur propre matière grâce à la photosynthèse). 6CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6O2

– circulant dans l’écosystème : à travers les réseaux trophiques (ensemble des chaînes alimentaires dans un écosystème).

Les consommateurs sont donc des hétérotrophes, ils utilisent la matière organique produite par d’autres êtres vivants comme source d’énergie et de matière pour croître et vivre. Ils la dégradent lors du processus de respiration (C6H12O6 (glucose) + 6O2 → 6CO2 + 6H2O).

– sortant de l’écosystème : lors de la respiration, la matière organique est dégradée en CO2 qui sort de l’écosystème et rejoint l’atmosphère. Les végétaux perdent aussi de l’eau par l’évapotranspiration.

Une partie de la matière est recyclée après la mort de l’individu, notamment grâce aux êtres vivants du sol.

2- La place des écosystèmes dans les cycles biogéochimiques

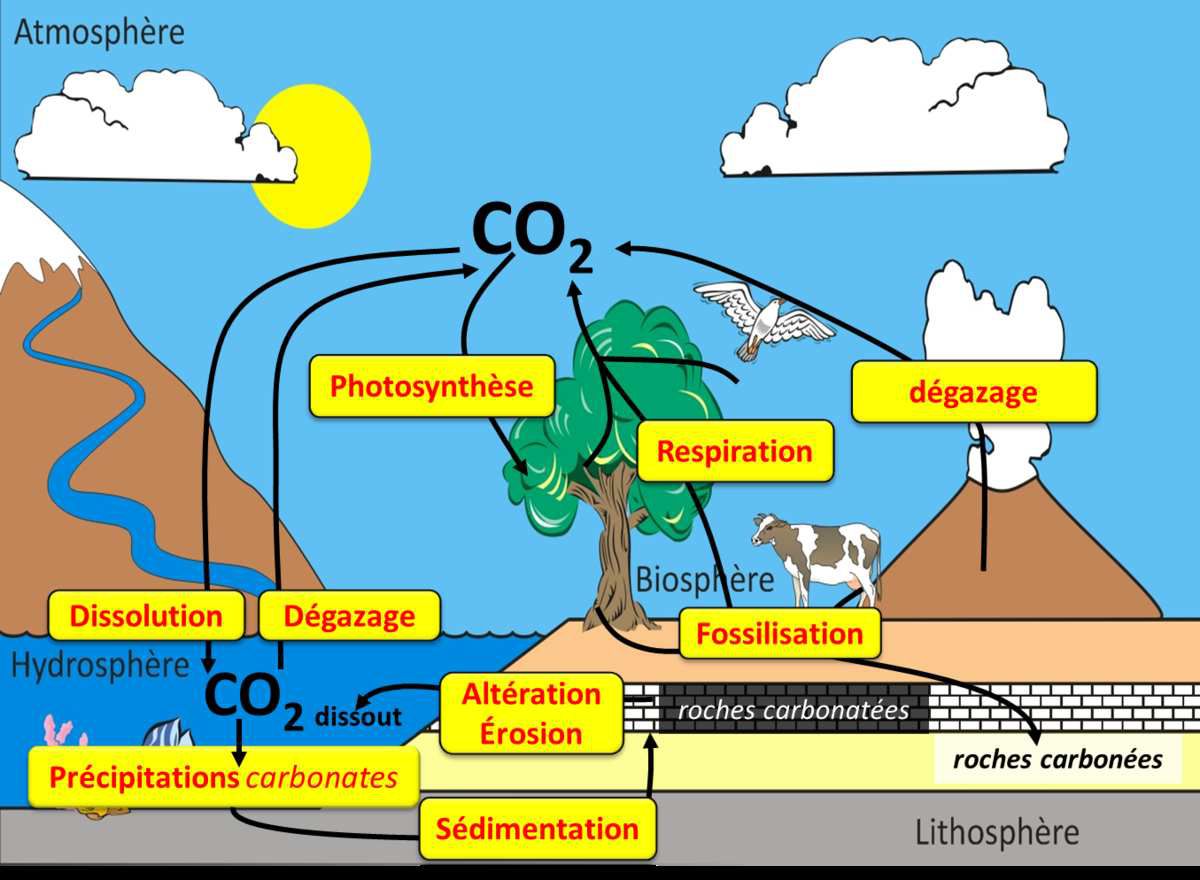

Bilan 4 : Par son fonctionnement dynamique, l’écosystème forestier participe au cycle du carbone global.

Un cycle se caractérise par la circulation d’un élément (carbone par exemple) d’un compartiment à un autre jusqu’à ce qu’il retourne à son point de départ. Les compartiments sont appelés des réservoirs et l’élément y séjourne pour une durée variable.

A l’intérieur de l’écosystème forestier, les réservoirs de carbone sont les producteurs primaires, les consommateurs, les décomposeurs. Ces 3 réservoirs échangent le carbone avec l’atmosphère qui est un réservoir important de carbone (sous forme de CO2).

En réalisant des bilans d’entrée et de sortie de matière (ex : le carbone) sur une année, on peut mesurer l’effet des écosystèmes dans les grands cycles géochimiques (cycle du carbone ici). L’écosystème forestier participe à l’équilibre du cycle naturel du carbone : il y a quasiment autant de carbone qui entre dans l’atmosphère que de carbone qui en sort.

Mais l’espèce humaine est un aussi élément de l’écosystème forestier. Ses actions (déforestation, combustion, incendies provoqués…) déséquilibrent les flux de matière dans le cycle du carbone. C’est pourquoi actuellement, il y a plus de CO2 quittant l’écosystème forestier que de CO2 entrant dans l’écosystème. Il y a alors une augmentation du CO2 atmosphérique responsable du réchauffement climatique.

III- Equilibre dynamique d’un écosystème après une perturbation par un facteur externe.

lien vers le site: https://view.genial.ly/6083ef02d127fd0d375f82f0/presentation-traam-1-spe-perturbations-et- resilience

lien vers Prométhée: https://www.promethee.com/

lien vers géoportail: https://www.geoportail.gouv.fr/

lien vers Edu’Modele: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/?heb=pinede-chenaie-sc

Bilan 5 :

Les écosystèmes ne sont jamais stables, ils sont en permanence en équilibre dynamique spatio-temporel même sans l’action de l’Homme.

Ce dynamisme est particulièrement visible après une perturbation qui est une modification brutale de l’écosystème comme un incendie ou une maladie qui décime les populations.

Très rapidement, une succession d’espèces se met en place et recolonise progressivement l’espace. Tout d’abord, des espèces pionnières s’installent puis des espèces intermédiaires et enfin, à long terme, un stade mature est atteint. On qualifie de résilience cette capacité de l’écosystème à surmonter une perturbation et à retrouver un état proche de l’état initial. Le retour à l’état initial pour un écosystème forestier se compte en plusieurs dizaines d’années.

La complexité du réseau d’interactions et la diversité fonctionnelle favorisent la résilience des écosystèmes mais seulement jusqu’à un certain seuil de perturbation. Si le seuil est dépassé, la perturbation est irréversible (épuisement des sols).

Résumé du chapitre en vidéo: