Home » PREMIERES Spé » Chapitre 10

Category Archives: Chapitre 10

Chapitre 10 : Caractéristiques de la réaction immunitaire adaptative, prolongement de la réaction innée

Contrairement à l’immunité innée qui est largement répandue chez les êtres vivants, l’immunité adaptative est propre aux vertébrés (apparue il y a -400Ma).

Quels sont les événements cellulaires et moléculaires qui se déroulent lors de la réaction immunitaire adaptative ?

I- LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE.

Bilan 1: Le système immunitaire n’est pas un organe isolé dans l’organisme ; il est diffus et interagit avec les différentes parties du corps (cerveau, intestin…).

La réponse immunitaire adaptative complète l’immunité innée chez les Vertébrés. Elle est déclenchée environ 3 jours après le début de l’infection (donc après la mise en place de l’immunité innée), elle réussit le plus souvent à éliminer la cause du déclenchement de la réaction immunitaire.

La réponse immunitaire adaptative fait intervenir 3 types de cellules appelés lymphocytes (LB, LTCD8 et LTCD4) et des molécules telles que les anticorps.

a) Les lymphocytes :

Il existe 3 types de lymphocytes, chacun ayant un rôle précis. Ils coopèrent entre eux ce qui rend la réponse immunitaire adaptative très efficace. On les différencie car :

- les lymphocytes B (LB) possèdent des récepteurs (=anticorps membranaires) à leur surface.

- les lymphocytes TCD8 (LTcd8) possèdent des récepteurs T à leur surface et des marqueurs CD8.

- les lymphocytes TCD4 (LTcd4) possèdent des récepteurs T à leur surface et des marqueurs CD4.

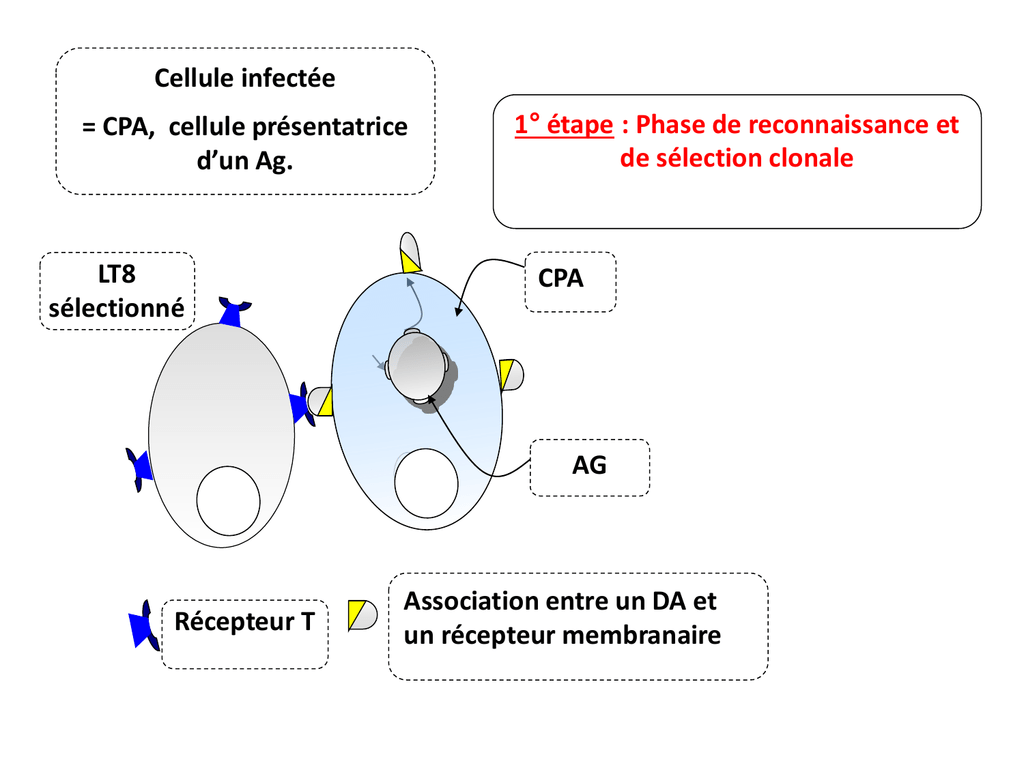

b) Présentation de l’antigène aux lymphocytes et sélection clonale

La cellule infectée par un virus devient une CPA.

Pour être éliminé, le virus doit être détecté :

- De façon directe dans le milieu extracellulaire (dans la lymphe au niveau des ganglions, dans le sang…).

– Les lymphocytes B (LB) reconnaissent les antigènes libres dans le milieu extracellulaire.

– Chaque LB présente sur sa membrane plasmique des récepteurs nommés anticorps membranaires spécifiques d’un unique antigène.

– Lorsqu’un antigène libre (virus pas encore rentré dans une cellule humaine) se fixe sur un anticorps membranaire, le LB est sélectionné (sélection clonale) et il est activé.

- De façon indirecte, présenté par une cellule présentatrice de l’antigène= CPA.

– Les Lymphocytes T ne reconnaissent les antigènes que lorsqu’ils sont présentés à la surface d’une cellule humaine: CPA (cellule immunitaire qui a phagocyté l’agent pathogène lors de la réponse immunitaire innée ou une cellule infectée par un virus).

– Les LT possèdent des récepteurs spécifiques de l’antigène nommés récepteurs T.

La sélection clonale des lymphocytes T

En résumé :

La sélection clonale est la première étape de la réponse immunitaire adaptative, elle correspond à la sélection des lymphocytes (B, TCD4, TCD8) spécifiques capables de se fixer à cet antigène (par complémentarité de forme).

Les LB se fixent directement sur le microorganisme entier (virus ou bactéries) grâce à leurs anticorps membranaires servant de récepteurs spécifiques à l’antigène.

Les LT reconnaissent l’antigène que s’il est associé au CMH par une cellule présentatrice de l’antigène (cellules dendritiques qui l’auront phagocytés précédemment ou une cellule infectée) les lymphocytes présentant un récepteur T spécifique vont être sélectionnés.

Les lymphocytes sélectionnés passent de l’état « dormant » à l’état « activé ».

II- LA REACTION IMMUNITAIRE ADAPTATIVE HUMORALE: LE ROLE DES LYMPHOCYTES B

1- Structure et rôle des anticorps :

lien vers LIBMOL: https://libmol.org/?href=http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdb/Complexe_Anticorps_Antigene.pdb

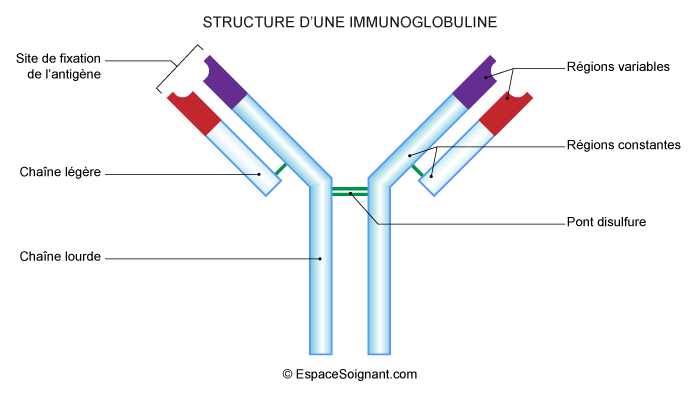

Bilan 2 : Un anticorps est une grosse molécule (aussi appelée immunoglobuline). On les trouve:

– soit insérés dans la membrane plasmique des LB ce qui leur sert de récepteurs à l’antigène (TOUS les AC portés par un même LB sont identiques)

– soit libres et circulant dans les liquides extracellulaires : plasma, lymphe, lait maternel…

Ils ont une forme de Y en 3D. Ils sont composés de 4 chaînes protéiques identiques 2 à 2 :

– 2 chaînes lourdes

– 2 chaînes légères.

Chaque anticorps possède :

– 2 sites de fixation à l’antigène au niveau des extrémités du Y (les 2 sites d’un même Ac sont identiques)

– 1 site qui est reconnu par les phagocytes

La partie terminale des 2 chaînes lourdes et des 2 chaines légères présentent une zone de grande variabilité d’acides aminés et forme comme une encoche, cette zone correspond à la zone de fixation de l’antigène (par complémentarité de forme). Un anticorps ne peut donc reconnaître qu’un seul Antigène : il est spécifique de cet antigène.

Le test d’Ouchterlony permet de déterminer :

– s’il y a présence d’anticorps dans un sérum et de voir contre quel antigène ils sont dirigés.

– la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène.

Un anticorps réagit de façon spécifique avec un antigène en se fixant à sa surface ce qui va former le complexe immun et neutraliser l’antigène.

- Conditions d’apparition des anticorps libres

Bilan 3 : Lors de son entrée dans l’organisme, l’antigène est reconnu par les lymphocytes B possédant des anticorps membranaires spécifiques de l’antigène (sélection clonale). Ceux-ci sont activés puis se multiplient de façon intensive (amplification clonale) formant de très nombreux clones des lymphocytes B sélectionnés.

Après l’amplification clonale, une phase de différenciation des LB se réalise. Ils se différencient en plasmocytes.

Les plasmocytes sont les cellules capables de produire et libérer les anticorps spécifiques de l’antigène initialement reconnu par les LB. Chaque plasmocyte ne produit qu’une seule catégorie d’anticorps.

Lorsque la concentration d’anticorps est détectable dans le sang, on parle de séropositivité.

Les anticorps libres se fixent ensuite sur leur antigène et le neutralise en formant le complexe immun.

Après l’amplification, une partie de LB ne se différencient pas en plasmocytes, ils deviennent des lymphocytes B mémoire. Ces cellules permettent une réponse secondaire à l’antigène plus rapide et quantitativement plus importante qui assure une protection de l’organisme vis-à-vis de cet antigène.

Les phénomènes de sélection, d’amplification et de différenciation clonales expliquent le délai de la réaction adaptative (plusieurs jours chez l’être humain) d’où le développement de symptômes dans le cas de la grippe par exemple avant leur disparition liée à la lutte des lymphocytes contre le virus.

Après sa formation, le complexe immun est définitivement éliminé par la phagocytose réalisée par les cellules phagocytaires innées (macrophages, granulocytes). Elle se fait en plusieurs étapes et aboutit à la digestion totale du complexe immun. Celle-ci est facilitée lorsque l’antigène est neutralisé par des anticorps (complexe immun). Les cellules phagocytaires reconnaissent la partie constante de l’anticorps grâce à leurs récepteurs présents à leur surface.Il y a donc une coopération entre les cellules de l’immunité innée et les cellules de l’immunité adaptative

![Lors d'une entrée d'un pathogène, certaines de ses... - [] - QCM n° 397](https://www.qcm-svt.fr/QCM/img-sujets/1548169433immuno-lb.jpg)

III- LA REPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE CELLULAIRE; LE ROLE DES LYMPHOCYTES T

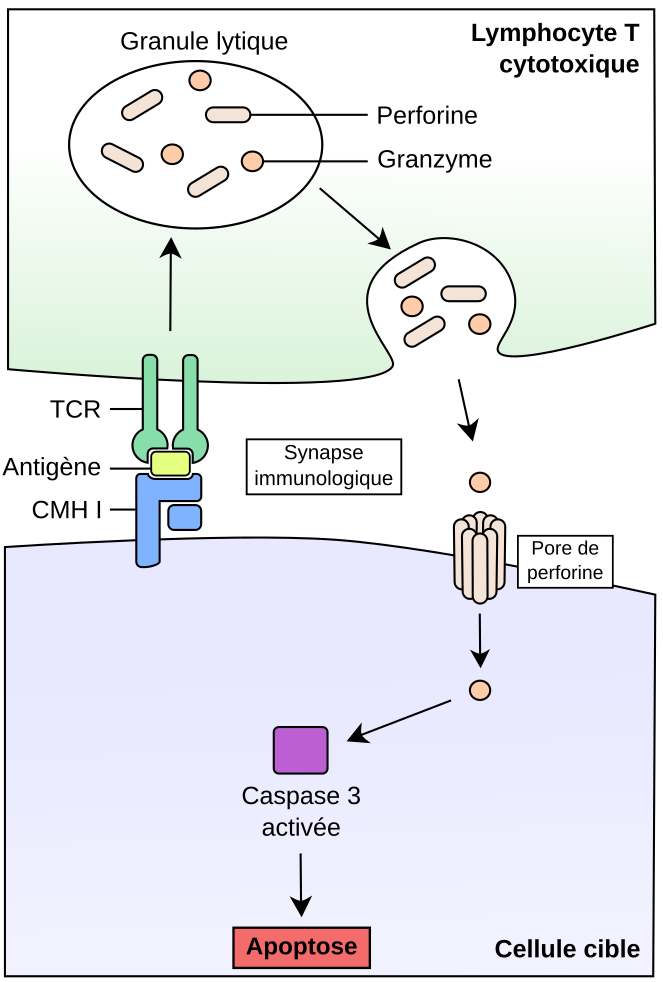

- Le rôle des LTCD8.

Bilan 4: Parmi les millions de clones de LT, un seul est capable de se lier par son récepteur T (par complémentarité de forme) à l’antigène exposé par la cellule présentatrice de l’antigène (CPA) associé à une molécule du CMH (cellule immunitaire qui a phagocyté l’agent infectieux, cellule infectée par un virus, cellule cancéreuse), il s’agit de la sélection clonale qui a lieu dans les ganglions lymphatiques.

Une fois « sélectionnés », les LT s’activent et subissent un grand nombre de mitoses : c’est l’amplification clonale. Ensuite les LT CD8 se différentient en LT Cytotoxiques (LTc) dont certains deviendront des cellules mémoires. Les LTc quittent les ganglions et rejoignent la zone infectée. Ils se lient alors par leurs récepteurs T aux cellules infectées (devenues des CPA) puis sécrètent des perforines, molécules qui créent des canaux dans la cellule cible et entraine sa mort. Les débris seront enfin phagocytés.

- Rôle des LTCD4.

Bilan 5: Tous les LTCD4 sélectionnés dans les ganglions par les CPA et donc activés se multiplient par mitose puis se différencient :

– en LT auxiliaires (helper), sécréteurs de médiateurs chimiques : les interleukines 2

– en LT4 mémoires.

Les LT auxiliaires quittent alors les ganglions pour se rendre au niveau du tissu infecté.

Les interleukines 2 sont indispensables :

– à la phase d’amplification clonale des LB, des LT CD8 activés et des LTCD4 eux-mêmes (activés).

– à la phase de différenciation des LTCD8 en LTC et des LB en plasmocytes et des LTCD4 en LT auxiliaires.

Les LTDC4 jouent donc un rôle de chef d’orchestre des réactions immunitaires adaptatives.

Grâce à la coopération cellulaire des lymphocytes entre eux et aussi avec les cellules de l’immunité innée (phagocytes), la réponse immunitaire adaptative est souvent très efficace et aboutit à l’élimination définitive de l’élément pathogène.

REMARQUE : les AC n’apparaissent dans le sang que 5 à 6 jours après la 1ère contamination, ce sont des AC libres, donc produits par des plasmocytes. Or pour que les LB se différencient en plasmocytes, il faut qu’ils soient stimulés par les interleukines 2, donc que les LTCD4 soient différenciés en LT auxiliaires, donc qu’ils aient eux-mêmes été activés par une CPA. Cela met donc 5 à 6 jours…

Quelle est l’origine de la grande diversité des récepteurs des lymphocytes ?

IV- L’ACQUISITION DU RÉPERTOIRE IMMUNITAIRE

Bilan 6 : Toutes les cellules du système immunitaire se forment dans la moelle osseuse à partir de cellules souches qui se multiplient sans cesse.

Parmi ces milliards de cellules produites, beaucoup sont éliminées, car il s’agit de cellules autoréactives : potentiellement dangereuses (leurs récepteurs sont capables de se fixer aux « molécules du soi » de l’organisme), elles seraient responsables de maladies auto-immunes (comme la sclérose en plaque). Celles qui passent cette sélection deviennent immunocompétentes (elles suivent un « apprentissage », celui-ci se déroule dans la moelle osseuse pour les LB et dans le thymus pour les LT) ce n’est qu’à la suite de cette apprentissage que les cellules gagnent les ganglions.

Pour être efficace, les cellules de la réaction immunitaire adaptative doivent pouvoir reconnaitre une très grande diversité d’agents pathogènes. Cela implique l’existence d’une très grande diversité de récepteurs des lymphocytes prêts à reconnaitre ces nombreux antigènes.

Les récepteurs des lymphocytes (anticorps membranaires et récepteurs T) sont des protéines et sont donc codés par plusieurs gènes. Pour lutter contre cette immense diversité d’agents immunogènes, il devrait exister beaucoup plus de gènes qu’on en trouve dans le génome humain !!! Cette diversité de récepteurs est donc possible grâce à des mécanismes génétiques particuliers sur les quelques gènes codant les récepteurs.

Il existe différents mécanismes complexes permettant la production d’une immense diversité de récepteurs. Dans le cas des anticorps, on trouve :

- des recombinaisons de segments de gènes codant les parties variables et constantes des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines. Une fois ces recombinaisons faites, le gène sera transcrit puis traduit.

- un assemblage aléatoire des chaînes lourdes et légères.

Ces mécanismes aléatoires engendrent une diversité telle des récepteurs que tous les antigènes sont en principe reconnaissables.

Comment le virus du SIDA parvient-il à affaiblir le système immunitaire ?

V- VIH et SIDA

Bilan 7: Le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) est, comme tous les virus, un parasite intracellulaire, dont les cellules cibles sont les LT CD4.

Il va participer à la destruction :

– directe des LTCD4 infectés (en se multipliant à l’intérieur 1000 virus/ cellule infectée)

– indirecte par les LT cytotoxiques qui vont reconnaitre les LT CD4 infectés (devenus des CPA) comme des cellules à détruire.

La destruction progressive des lymphocytes TCD4 infectés empêche la coopération cellulaire (les LT auxiliaires de moins en moins présents ne produisent plus d’interleukines 2) de la réponse adaptative et donc la prolifération des LB activés puis leur différenciation en plasmocytes (donc la production d’anticorps), mais aussi la prolifération des LT CD8 puis leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques (mais aussi la propre stimulation de la prolifération des LTCD4 et leur différenciation).

Le système immunitaire devient déficient, il devient incapable de se défendre conte les micro organismes pathogènes de notre environnement ce qui entraine l’apparition de maladies opportunistes responsables de la mort.

Fiche de révision: tout y est!!!

Fiche de révision: tout y est!!!

2 serious game pour se « détendre » …

Leuco WAR ! https://www.pedagogie.ac-nice.fr/wp-content/uploads/sites/5/productions/leucowar/

Virus scape: http://philippe.cosentino.free.fr/productions/viruscape/?fbclid=IwAR2SzYBAzPxZaBZfCNgtIKk88iNCRyj2Pt3N18ZbkQTnoSUQQe6fv0WEXRk

Résumé en 1 vidéo !