Home » TERMINALES Ens scientifique

Category Archives: TERMINALES Ens scientifique

Chapitre 4 : Biodiversité et évolution.

Rappels : La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 Ga et a permis l’évolution d’une grande diversité d’organisme vivants. La biodiversité recouvre l’ensemble de cette diversité biologique, à tous les niveaux d’organisation : génétique, spécifique et écosystémique.

La notion d’évolution des espèces est clairement décrite par Darwin en 1859 (où il parle notamment de sélection naturelle) et a soulevé de grands débats et controverses au sein de la communauté scientifique de l’époque.

Aujourd’hui les outils mathématiques permettent d’évaluer la biodiversité et de modéliser l’influence des mécanismes évolutifs dans sa dynamique au cours du temps.

Comment estimer la biodiversité et étudier son évolution ?

I/ Evaluer la biodiversité pour mieux la connaitre.

1- Quantifier la biodiversité

Annexe 2 Protocole logiciel BLAST

Bilan 1 : Il existe sur Terre un grand nombre d’espèces dont seule une faible proportion est effectivement connue. La biodiversité se mesure par des techniques d’échantillonnage (piégeage, observation, écoute ou prélèvement de spécimen ou d’ADN) qui permettent d’estimer le nombre d’espèces (richesse spécifique) dans différents milieux. Les composantes de la biodiversité peuvent aussi être décrites par l’abondance (nombre d’individus) d’une population, d’une espèce ou d’un plus grand taxon.

Il existe plusieurs méthodes permettant d’estimer un effectif à partir d’échantillons. La méthode de « capture–marquage-recapture » (CMR) repose sur des calculs effectués sur un échantillon. Si on suppose que la proportion d’individus marqués est identique dans l’échantillon de recapture et dans la population totale, l’effectif de celle-ci s’obtient par le calcul d’une quatrième proportionnelle. Le CMR permet d’estimer l’abondance d’une population.

2- Estimer la proportion des caractères dans les populations.

Activité 2

Bilan 2 : A partir d’un seul échantillon, l’effectif d’une population portant un caractère phénotypique donné peut également être estimé à l’aide d’un intervalle de confiance. Une telle estimation est toujours assortie d’un niveau de confiance strictement inférieur à 100% en raison de la fluctuation des échantillons. Pour un niveau de confiance donné, l’estimation est d’autant plus précise que la taille de l’échantillon est grande et/ou qu’il a été fait un grand nombre d’estimation (donc plusieurs échantillons).

II/ la composition génétique des populations au cours du temps.

Activité 3

Bilan 3 : La diversité génétique d’une population s’explique par la présence de différentes versions d’un même gène : les allèles.

Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg utilise la théorie des probabilités pour décrire le phénomène aléatoire de transmission des allèles dans une population. En assimilant les probabilités à des fréquences pour des effectifs de grande taille (loi des grands nombres), le modèle prédit que la structure génétique d’une population de grand effectif est stable d’une génération à l’autre sous certaines conditions (absence de migration, de mutation et de sélection). Cette stabilité théorique est connue sous le nom d’équilibre de Hardy-Weinberg.

Contrairement à ce que prédit le modèle de Hardy-Weinberg, la composition génétique des populations change de génération en génération (ce qui participe à l’évolution de l’espèce). Cela s’explique par le fait que les conditions du modèle sont rarement respectées. Ainsi les écarts entre les fréquences observées sur une population naturelle et les fréquences prédites par le modèle s’expliquent notamment par les effets de forces évolutives (mutation, sélection naturelle, dérive génétique, appariements non aléatoires pour la reproduction, migrations…)

III/ activités humaines et biodiversité.

Activité 4

Bilan 4 : Les activités humaines (pollution, destruction des écosystèmes, combustions et leurs impacts climatiques, surexploitation d’espèces…) ont des conséquences sur la biodiversité et ses composantes (dont la variation d’abondance) et conduisent à l’extinction d’espèces.

La fragmentation d’une population (par exemple par le passage d’une route) en plusieurs échantillons de faibles effectifs entraine, par dérive génétique, un appauvrissement de la diversité génétique d’une population ce qui fragilise l’espèce et la rend vulnérable face aux modifications de son environnement.

La connaissance et la gestion d’un écosystème permettent d’y préserver la biodiversité. Des aires protégées comme les réserves ou les parcs naturels préservent les écosystèmes et leurs espèces.

Tout le chapitre résumé en vidéo:

CHAPITRE 3 : LE CLIMAT DU FUTUR

Comment prévoir le climat du futur?

I- LA MODELISATION DU CLIMAT :

Activité 1 Simulation avec SIMCLIMAT

Bilan 1 : Un modèle climatique est une représentation numérique d’une zone géographique prenant en compte les interactions entre les différents réservoirs du système climatique (atmosphère, hydrosphère, etc.) ainsi que les activités humaines.

Leur construction nécessite plusieurs étapes. Les résultats des modèles sont évalués par comparaison aux observations in situ et spatiales ainsi qu’à la connaissance des paléoclimats.

Chaque modèle prend en compte des données particulières choisies par les scientifiques afin d’être le plus proche possible de la réalité dans une zone géographique donnée et de réaliser des projections climatiques sur des décennies ou des siècles.

Ces modèles climatiques numériques permettent une analyse du système climatique terrestre reposant sur des mesures et des calculs et faisant appel à des lois physiques, chimiques et biologiques bien connues. Cette analyse et ces modèles sont assortis d’hypothèses portant sur l’évolution de la production de gaz à effet de serre.

Quelles sont les conséquences des activités humaines sur le climat du futur?

II- LES EMISSIONS DE GES ANTHROPIQUES DANS LES MODELES CLIMATIQUES :

Bilan 2 : L’analyse scientifique combinant observations, éléments théoriques et modélisations numériques permet aujourd’hui de conclure que l’augmentation de températures moyenne depuis le début de l’ère industrielle (il y a environ 150 ans) est liée à l’activité humaine : CO2 produit par la combustion d’hydrocarbures, la déforestation, la production de ciment ; CH4 produit par les fuites de gaz naturel, la fermentation dans les décharges, certaines activités agricoles…..

Les rejets anthropiques de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle ont déjà entrainé une augmentation de la température moyenne proche de 1 °C. C’est un réchauffement brutal et inédit dans l’histoire de la Terre qui a déjà des conséquences sur la vie des êtres humains : les catastrophes naturelles liées à la météorologie par exemple sont en augmentation.

A quoi pourrait ressembler notre planète dans quelques années ?

III- LA PREVISION DU CLIMAT FUTUR :

1.Le GIEC et ses scénarios :

Bilan 3 : Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est chargé de faire des prévisions de scénarios d’évolution climatique et des recommandations pour en limiter les impacts.

Différents types de modèles sont utilisés pour prévoir les changements proches (2021-2050 et lointains (2071-2100) de ce siècle.

Les simulations climatiques effectuées selon les scénarios du GIEC montrent, avec une forte probabilité d’occurrence, une augmentation de la température atmosphérique entre 1,5 et 5 °C d’ici à la fin du XXIe siècle.

2. Les conséquences pour l’humanité :

Bilan 4 : Ainsi les modèles s’accordent à prévoir, dans des fourchettes dépendant de la quantité émise de GES :

– Une élévation du niveau moyen des océans entre le début du XXIème siècle et 2100 pouvant atteindre le mètre.

– Des modifications des régimes de pluie ;

– Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques et météorologiques extrêmes (ex. : canicules, tempêtes, etc.) ;

– Une acidification des océans ;

– Un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et marins

Les projections fournies par les modèles permettent de définir les aléas et peuvent orienter les prises de décision. Les changements prévisibles affectent les conditions de vie d’une grande partie de l’humanité. Les mesures d’adaptation découlent d’une analyse des risques et des options pour y faire face.

Résumé du chapitre en vidéo:

Chapitre 2 : La complexité du système climatique

Les scientifiques utilisent différents indices pour reconstituer les changements passés du climat et observer son évolution actuelle. Pour comprendre les variations du climat, il est nécessaire d’identifier les paramètres qui le contrôlent.

Quelle différence fait-on entre la météo et le climat ?

1. Distinction entre météorologie et climatologie

Bilan 1 : La météorologie étudie les conditions climatiques ‘températures, pression, pluviosité, vitesses des vent…) sur de courtes durées et en un lieu donné. Ainsi on est capable de prévoir à cours terme l’évolution de ces grandeurs pour décrire l’évolution météorologique des jours suivants.

Le climat est la moyenne pour une durée plus longue (30 ans en général) et sur une échelle plus large de l’ensemble de ces grandeurs physiques. La climatologie étudie les variations passées et futures du climat local et global à long terme (décennies, siècle, millénaires…)

Quelles sont les traces des variations climatiques passées ?

2. La variabilité naturelle du climat terrestre

Bilan 2: Différents types d’indices géologiques (comme les traces des anciens glaciers ou l’étude des grains de pollen fossiles) permettent de reconstituer les variations climatiques passées et d’observer que le climat de la terre présente une variabilité naturelle sur différentes échelles de temps (de la centaine d’année à la centaine de millions d’années).

Cependant, de nombreux témoins (mesures de la température par les stations ou satellites, du niveau des océans, de l’étendue des glaces et des glaciers…) montrent que jamais la température n’a augmenté aussi rapidement qu’actuellement. (+1 °C en 100 ans).

Quel est l’origine du réchauffement climatique actuel ?

3. FACTEURS ANTHROPIQUES ET PERTURBATIONS DU CLIMAT

Bilan 3 : A cause des activités humaines depuis l’ère industrielle, la proportion des gaz à effet de serre (méthane, CO2…) a fortement augmenté dans l’atmosphère. Jamais dans l’histoire du climat, la proportion de CO2 et la température n’ont augmenté aussi rapidement qu’actuellement.

Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement climatique global d’environ +1°C. Celui-ci est la réponse du système climatique à l’augmentation du forçage radiatif due à la hausse brutale de la proportion de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère depuis le début de l’ère industrielle.

Les principaux GES présents dans l’atmosphère sont la vapeur d’eau, CO2, CH4 et N20.

L’atmosphère absorbe l’intégralité du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre et le réémet dans toutes les directions (Effet de serre). Lorsque la concentration des GES augmente, le rayonnement infrarouge émis par l’atmosphère est davantage absorbé. Ceci entraîne une baisse du rayonnement réémis vers l’espace. Il en résulte donc une augmentation du rayonnement thermique atmosphérique et donc de la puissance radiative reçue par le sol.

L’énergie supplémentaire associée à l’augmentation du forçage radiatif est essentiellement stockée dans les océans, provoquant leur dilatation thermique, mais également par les sols : fonte des glaciers, augmentation de la température au sol.

Il en résulte une montée du niveau des océans, due pour moitié à la fonte des glaces continentales et pour moitié à la dilatation thermique.

La fonte de la banquise n’a en revanche aucune influence sur le niveau des mers.

L’océan a donc un rôle amortisseur : il absorbe la quasi-totalité de la puissance radiative supplémentaire à sa surface par une augmentation de sa température.

Cependant cette accumulation d’énergie dans les océans ainsi que la durée de vie des GES déjà présents dans l’atmosphère, rend le changement climatique irréversible à des échelles de temps de plusieurs siècles.

Quels facteurs permettent d’amplifier ou de stabiliser l’évolution du climat ?

4- Les rétroactions sur le système climatique

Bilan 4 : Les rétroactions positives amplifient l’augmentation de la température moyenne. C’est le cas de l’augmentation de la concentration de vapeur d’eau (GES) dans l’atmosphère, de la fonte des glaces qui diminue l’albédo et du dégel partiel du pergélisol (= permafrost) qui libère des GES dans l’atmosphère. Les rétroactions négatives, au contraire, amortissent l’augmentation du forçage radiatif. Ainsi, davantage de CO2 atmosphérique favorise la végétalisation, puits de carbone à court terme. L’augmentation de la couverture nuageuse due à l’augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique augmente l’albédo et diminue ainsi le forçage radiatif.

L’océan a un rôle amortisseur fondamental en absorbant à sa surface une fraction très importante de l’énergie supplémentaire due au forçage radiatif positif. Par la dilatation thermique de l’eau, l’élévation de température en surface des océans conduit à une élévation du niveau océanique. À ce phénomène s’ajoute la fonte des glaces continentales qui contribue aussi très fortement à la montée des eaux. L’accumulation d’énergie dans les océans rend le changement climatique irréversible à l’échelle de plusieurs siècles.

Une vidéo pour tout résumer…

QCM pour s’entrainer:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=Tale-Ens-Sc&id=1328

TERMINALES Ens Sc – THEME 1 Chapitre 1 :Evolution de l’atmosphère terrestre et l’apparition de la vie.

L’ensemble des objets du système solaire sont formés à partir d’un même nuage interstellaire, formé de gaz (99% H et He) et de poussières (Si,C,O,Fe,Mg…)

La Terre, comme Venus et Mars, résulte donc de l’agrégation il y a 4,5 Milliards d’année de gaz, poussières et autres objets présents dans l’environnement du soleil.

La Terre est alors le siège de nombreuses collisions du fait de son attraction.

Quelle est l’origine de son atmosphère et de sa composition?

I- Origine de l’atmosphère et des océans primitifs :

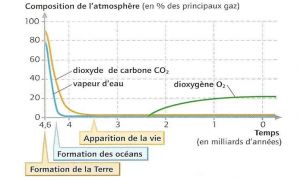

Bilan 1 : La composition des gaz des météorites et celle des gaz volcaniques issus de la fusion partielle du manteau, permet de conclure que l’atmosphère primitive s’est formée précocement entre – 4,5 et – 4,3 Ga (Hadeen) par dégazage intense du manteau, lors de la différenciation en enveloppes (croûte, manteau, noyau).

L’atmosphère primitive était essentiellement constituée de H2O (85%), de CO2 (10 à 15%) et de N2 (1 à 3%), elle ne contenait pas d’O2 : l‘atmosphère primitive était réductrice.

Sa composition actuelle est d’environ 78% de N2 et 21% de 02 avec des traces d’autres gaz ( dont H2O,CO2,CH4 et N2O)

Le refroidissement de la planète a provoqué, vers -4Ga, la condensation de la vapeur d’eau atmosphérique qui mêlée à celle des comètes et des météorites a permis la création des premiers océans. C’est donc grâce aux changements d’états physiques de l’eau dépendant de la température et de la pression que l’eau liquide est apparue.

Comment expliquer les differences de composition de l’atmosphère primitive et actuelle?

II L’ évolution de l’atmosphère au cours des temps géologiques:

Bilan 2:

Le CO2, très soluble dans l’eau, a été rapidement piégé sous forme de carbonates (>98% a 4 Ga), ce qui a entraîné sa quasi disparition de l’atmosphère.

L’O2 est d’origine biologique. Sa production est la conséquence de l’apparition de cyanobactéries réalisant la photosynthèse aérobie.

L’existence de cyanobactéries photosynthétiques peut être datée vers -3,5 Ga.

L’activité photosynthétique des cyanobactéries est à l’origine de formations marines carbonatées appelées stromatolites : la consommation du CO2 par la photosynthèse entraîne la précipitation de carbonates formant les lamines calcaires.

L’existence des »fers rubanés = BIF » (oxydes de fer formés à partir du fer et de la silice apportés par les eaux continentales) à partir de -3,8 Ga témoigne de La production d’O2 dans les oceans.

En effet, le fer est soluble dans les eaux dépourvues d’O2 mais précipite en présence d’O2 pour former des oxydes ferriques. Il y a donc eu un piégeage chimique de l’O2 dans les océans.

Lorsque tout le fer des océans a précipité, l’O2 commence à se répandre dans les océans puis diffuse dans l’atmosphère vers -2,2 Ga : l’atmosphère contient de l’O2 libre et devient oxydante.

L’apparition des premiers grès rouges continentaux il y a 2.2 Ga témoignent que le fer est oxydé en surface au contact de l’atmosphère.

La formation des »fers rubanés » cesse car l’océan n’est plus alimenté en fer soluble qui est sédimenté sur place sur les continents et n’est plus transporté.

Document : Evolution de l’atmosphère depuis la formation de la Terre

Quels sont les differents échanges de Dioxygène entre les reservoirs actuels?

III- Le cycle biogéochimique actuel du dioxygène :

Bilan 3: Les sources et puits de dioxygène atmosphérique sont aujourd’hui essentiellement liés aux êtres vivants (photosynthèse et respiration) et aux combustions.

Comment l’ozone a-t-il permis l’émergence de la vie hors de l’eau?

IV L’ozone favorable à la vie hors de l’eau :

Bilan : L’ozone se forme à partir du dioxygène dans la stratosphère entre 15 et 50 km d’altitude. Sous l’action du rayonnement ultraviolet solaire, les molécules de dioxygène peuvent se dissocier : les atomes d’oxygène (O) ainsi libérés se recombinent avec d’autres molécules de dioxygène (O2) afin de former l’ozone ( O3)

Ce phénomène est maximal vers 25 km d’altitude et est à l’origine de la formation de la couche d’ozone.

Cette couche absorbe la totalité des UVC et une grande partie des UVB. Ainsi elle protège l’ADN des êtres vivants des effets mutagènes provenant des UV. Cette protection a permis l’épanouissement de la vie hors de l’eau , il y a 360 millions d’années.

Quels sont les differents échanges de carbone entre les reservoirs actuels et comment sont-ils perturbés?

V- Les flux entre les réservoirs de carbone et l’impact des activités humaines:

Act 5 Cycle du carbone et ses perturbations

Le cycle du carbone dont vous êtes le héros:

https://moiki.fr/social-club/melafena/ramon

Bilan 5: Le carbone est réparti dans different réservoirs qui échangent en permanence : c’est le cycle du carbone. On peut considerer qu’il existe 4 grands réservoirs de carbone entre lesquels s’effectuent des échanges permanents:

– Réservoir atmosphérique : CO2 gazeux

– Réservoir hydrosphérique : CO2 dissous, HCO3– et CO32–

– Réservoir biologique :biomasse et MO fossile

-Réservoir géologique : roches carbonées (organiques) et carbonatées (minérales)

Avant la revolution industrielle (1850) et l’utilisation des energies fossiles par l’Homme, le cycle du carbone était équilibré, c’est-à-dire qu’il y avait autant de CO2 quittant l’atmosphère qu’il en arrivait.

La formation des energies fossiles est très longue (plusieurs millions d’années) donc le prélèvement du carbone de l’atmosphère et son piégeage dans la lithosphere fut très lent. Par contre, leur combustion est très rapide donc l’utilisation des energies fossiles accélèrent les échanges de carbone qui sont naturellement beaucoup plus lents ce qui déséquilibre le cycle naturel du carbone.

Cette restitution rapide du carbone dans l’atmosphère augmente la concentration en CO2 dans l’atmosphère et entraîne une accentuation de l’effet de serre naturel et un réchauffement climatique rapide. En brûlant des combustibles fossiles (charbon, pétrole…), l’Homme utilise en réalité une énergie solaire du passé.

Il existe d’autres activités humaines sources de carbone pour l’atmosphère: la fabrication du ciment, la déforestation intensive et sa combustion, l’élevage de ruminants…

Un site pour s’entrainer…

https://www.oce.global/animations/carbon-cycle-final/carboncycle.html

Quelles sont les conséquences environnementales et sanitaires de l’utilisation de combustibles fossiles ?

VI Impact de la combustion des carburants sur la qualité de l’air et la santé :

BILAN 6: L’énergie contenue dans les combustibles fossiles et la biomasse combustible est libérée par combustion. Les produits de cette transformation sont principalement l’eau et du dioxyde de carbone mais il en existe d’autres comme : des oxydes d’azotes N2O, les oxydes de soufres SO2 et l’ozone.

Ces combustions lorsqu’elles sont incompletes libèrent aussi des aerosols solides comme des particules fines et de la suie.

Ces composes ont des consequences sanitaires (maladies respiratoires, cardi-vasculaires ou neurologiques chroniques et/ou aigües) ou environnementales graves.

Il est donc nécessaire de faire des choix éclairés en matière d’énergie afin de limiter les effets de sa production sur la santé.

Tout le chapitre en 2 min 30 :

Des QCM pour réviser:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=Tale-Ens-Sc&id=1303

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=Tale-Ens-Sc&id=1302

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=Tale-Ens-Sc&id=1320