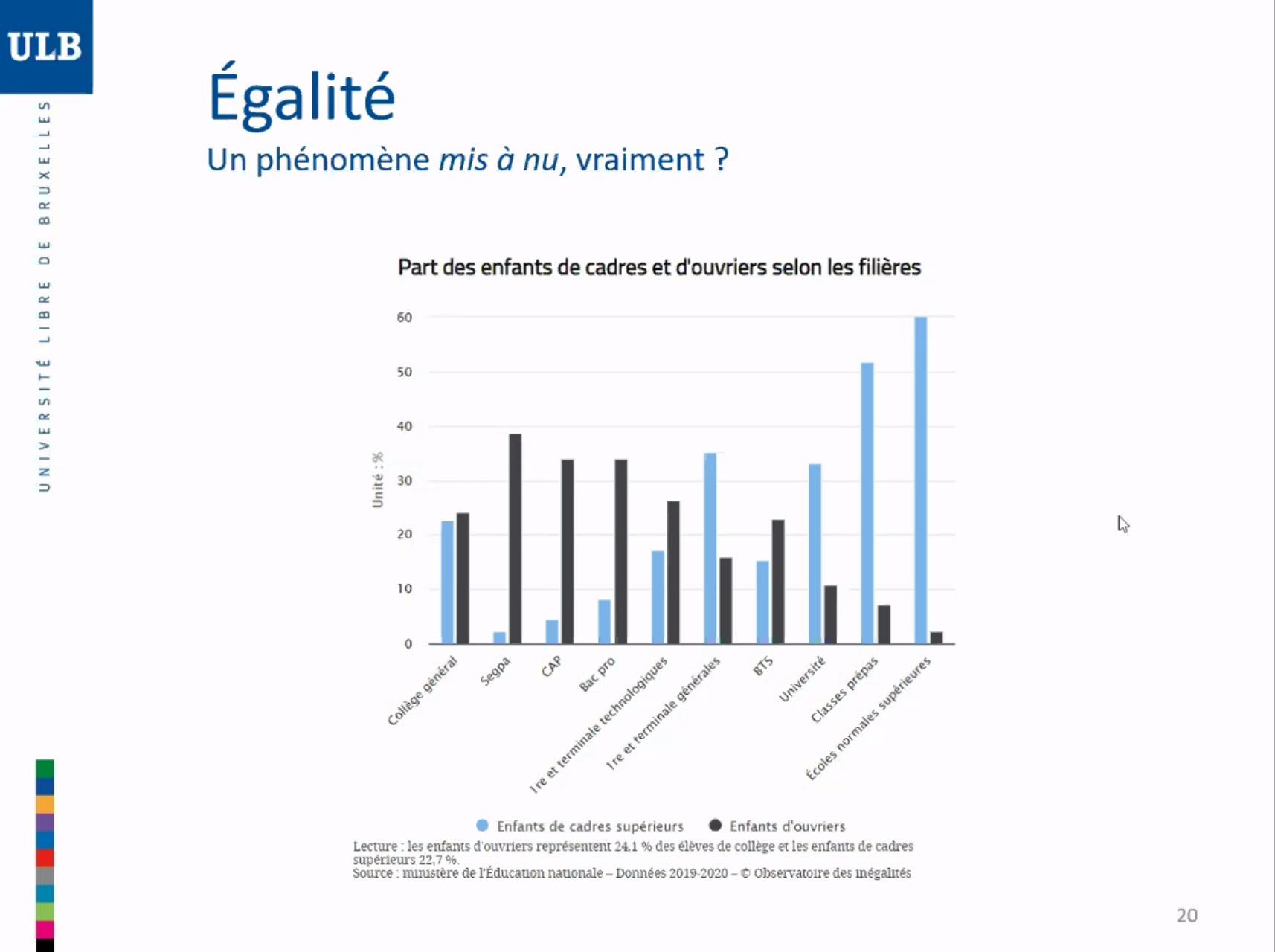

Notre découverte du livre d’Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, nous a permis de toucher une des composantes de la « modernité tardive » et d’en percevoir les tenants et aboutissants. En couplant cette notion à celle « d’inégalités », nous avons pu imaginer les relations entre cette accélération et ces inégalités. Nous avons l’impression qu’elles aussi sont prises dans l’accélération : par exemple, alors que les richesses augmentent sans cesse, la pauvreté s’installe et les écarts se creusent, de sorte que nous assistons à une accélération des écarts et des inégalités.

La critique de cette modernité peut être tempérée par les événements dus à la « crise sanitaire », laquelle a eu pour impact le monde du travail, et peut-être un sursaut de conscience qui serait une piste à développer. Je veux parler du manque d’employés dans les services comme dans les cafés et restaurants.

Dans ce monde devenu « trop rapide et trop instable pour permettre une analyse approfondie de ses caractéristiques » (p. 139), Rosa dresse un constat assez pessimiste que d’autres auteurs fondent dans la théorie de l’effondrement. Mais ces théories n’aboutissent pas systématiquement à la dystopie (je pense ici aux travaux de Yves Citton & Jacopo Rasmi). Dans sa critique, Rosa expose plusieurs conséquences liées à l’accélération : en premier lieu, il en résulterait une forme d’aliénation entre soi et le monde, parce que « l’accélération sociale crée une plus grande mobilité et un plus grand désengagement de l’espace physique » (p. 117). En second lieu, notre détachement aux choses qui nous environnent provoque une aliénation par rapport à ces choses. Parce que les objets qui nous entourent participent à la constitution de notre identité, leur remplacement accéléré réduit l’attachement et le lien qui en découle. Troisièmement, nous sommes aliénés à cause de l’impossibilité d’aller au fond des choses, au fond de nos actions. « La surcharge d’information est l’une des raisons de notre sentiment d’aliénation » (p. 121).

Qu’en est-il de notre rapport au temps ? Dans ces formes d’aliénation, c’est-à-dire, d’incapacité à prendre une décision, et réfléchir par soi-même ou à écarter la conscience, le temps joue en défaveur puisqu’il n’est plus long et lent, il réduit ou limite les possibilités d’ancrage mémoriel. La succession des temps brefs de nos expériences brèves écarte nos possibilités de souvenirs. « Il semble que ce soit la présence ou l’absence de traces mémorielles (profonde) qui détermine si le temps est perçu, avec le recul, comme étant bref ou long » (p. 130). Les expériences qui laissent des traces sont moins nombreuses dans notre modernité tardive. Se référant à Walter Benjamin, il écrit que « nous devenons de plus en plus pauvres en expériences vécues (Erfahrungen) » (p. 132). Les conséquences sont graves pour nous dans notre rapport aux autres. Rosa écrit que « l’accélération mène simplement et directement d’abord à la désintégration, puis à une érosion de l’attachement » (p. 132). Les conséquences de ce principe ont pour but de nous éloigner les uns des autres.

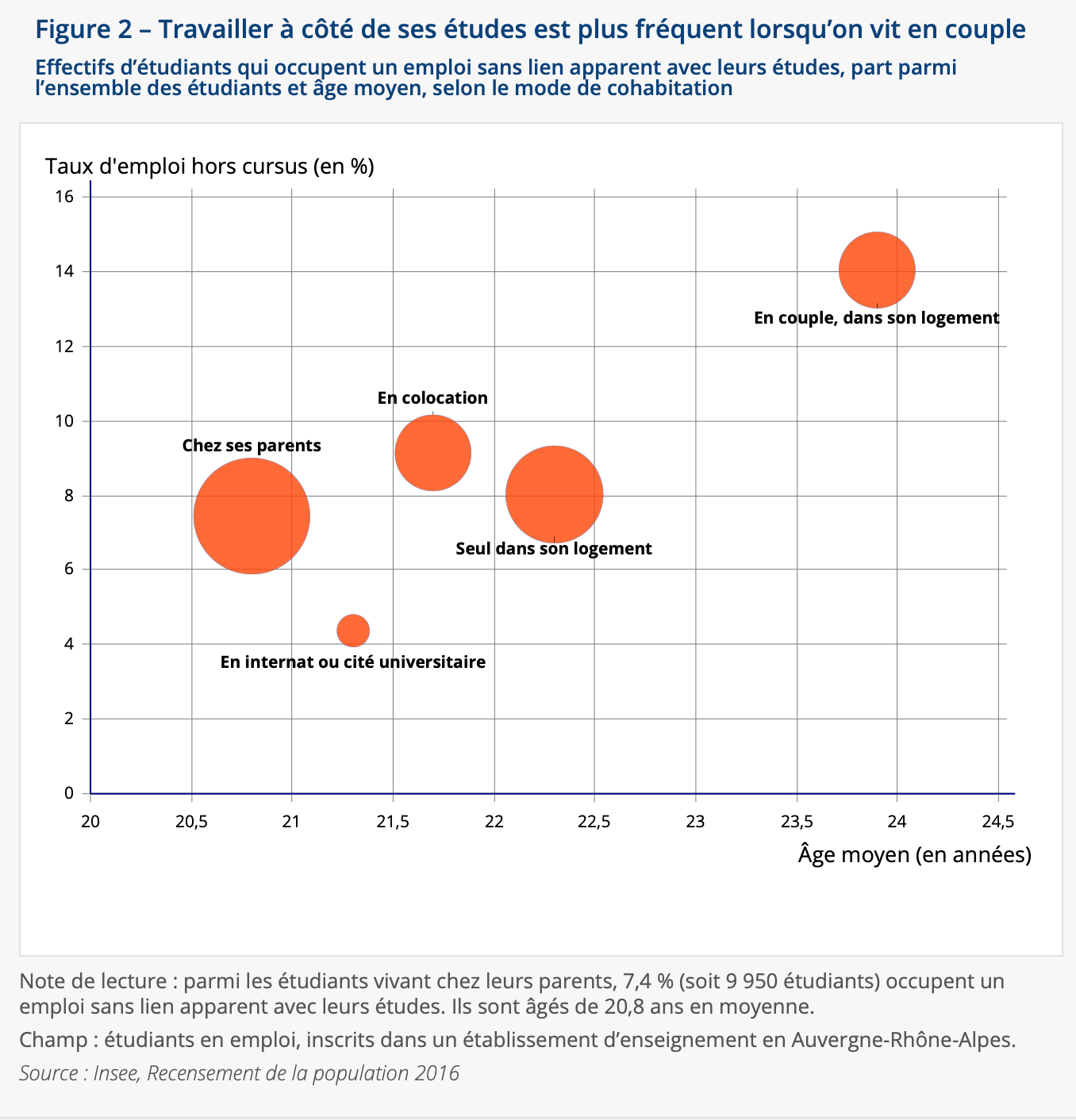

D’où l’idée d’entrer en résistance face à cette modernité tardive. Bien entendu, les inégalités ont pour conséquence que l’accélération n’est pas partout la même et n’est pas vécue avec la même intensité d’une catégorie sociale à une autre. Sans doute que les populations des centres-ville subissent avec plus d’acuité ces forces obscures, sans doute que les professions de cadres ou celles qui subissent davantage de pression sociale sont contraintes également à suivre le mouvement d’accélération (toujours plus vite). Mais il existe aussi des couches de la société moins sujettes à ces pressions, car pour elles le temps n’est pas une donnée pertinente et qu’aller plus vite ne sert à rien. Nous pensons aux boulangers des campagnes, ceux qui élèvent encore leur levain. Nous pensons aux artisans pour qui le temps est un élément qualitatif qui entre en compte dans le travail bien fait. Nous pensons au temps nécessaire à la réalisation d’une recherche et à la rédaction d’un mémoire…

=> Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris : La Découverte, 2012

=> Yves Citton, Jacopo Rasmi, « Le plantationocène dans la perspective des undercommons », Multitudes, 2019/3, n° 76, pp. 76-84