Home » exercice (Page 4)

Category Archives: exercice

2.3.2.4. Les accords de Camp David (1978) : le corrigé de la dissertation

Sujet : Les accords de Camp David en 1978

1. Le contexte historique : des circonstances favorables

- le nouveau président (démocrate) des États-Unis Jimmy Carter (qui a pris ses fonctions en janvier 1977) est favorable à une approche multilatérale ; il défend une vision idéaliste et humaniste de relations internationales fondées sur la paix.

- le nouveau 1er ministre israélien (de droite) Menahem Begin a une approche pragmatique de la situation : il considère que faire la paix avec la 1re puissance arabe du MO permettra à Israël de se concentrer sur l’essentiel : garder le contrôle de la Cisjordanie occupée depuis 1967 et le plateau du Golan pour empêcher une attaque syrienne.

Il pense sans doute aussi que c’est une façon intéressante de diviser le monde arabe et d’isoler l’Égypte dans le monde arabe. - Anouar el-Sadate l’Egyptien est au pouvoir depuis la mort de Nasser en 1970. La Guerre du Kippour qui a fait trembler Israël en 1973 a, de son point de vue, lavé l’humiliation de l’écrasement militaire subi en 1967 lors de la Guerre des Six Jours. La « paix des braves » est désormais possible.

Mais une autre raison plus importante pousse Sadate à faire la paix : il veut « faire entrer son pays dans la modernité », c’est-à-dire tourner l’économie de son pays vers le modèle occidental avec le soutien financier des États-Unis : en clair un changement d’alliance en abandonnant le camp de l’URSS au profit de celui des États-Unis.

Pour cela, il faut accepter les conditions fixées par les Américains : faire la paix avec Israël (allié historique des EU). - Le 19 novembre 1977, Sadate effectue un voyage surprise à Jérusalem et y prononce un discours historique à la Knesset (Parlement israélien).

2. Les enjeux des accords de Camp David

- établissement de relations diplomatiques entre l’Égypte et Israël.

- statut des territoires de Cisjordanie (à l’Est du Jourdain) et de la bande de Gaza (territoire côtier entre Israël et l’Égypte).

- définition de principes servant de bases à des relations israélo-arabes

- signature d’un traité de paix entre Israël et l’Égypte (26 mars 1979 à Washington) après restitution du désert du Sinaï à l’Egypte et le départ de 2000 colons juifs qui s’y sont installés.

3. Les conséquences des accords de Camp David

- prix Nobel de la paix (1978) pour Sadate et Begin.

- le Sinaï (perdu en 1967) redevient égyptien.

- isolement de l’Égypte au sein du monde arabe : l’Égypte de Nasser (mort en 1970) exerçait un leadership sur le monde arabe, elle est désormais considérée comme traitre à la cause arabe et exclue de la Ligue arabe (de 1979 à 1989).

- cela va permettre à Saddam Hussein (Irak) de s’affirmer comme le nouveau leader du monde arabe (contre l’Iran de Khomeini : 1re « guerre du Golfe » 1980-1988).

- les Palestiniens considèrent qu’ils ont été trahis par Sadate (la mention de leur droit à l’autodétermination a été abandonnée par Sadate lors des négociations).

- le 26 mars 1979, Sadate et Begin signent le traité de paix à Washington.

- les négociations promises sur la Cisjordanie n’auront jamais lieu. Au contraire, Begin profite de cet accord pour envahir le Liban et chasser les Palestiniens de l’OLP (Yasser Arafat) de Beyrouth en août 1982 (exil à Tunis).

- assassinat de Sadate par des militaires islamistes le 6 octobre 1981.

Moubarak lui succède jusqu’à sa chute lors du printemps arabe (2011).

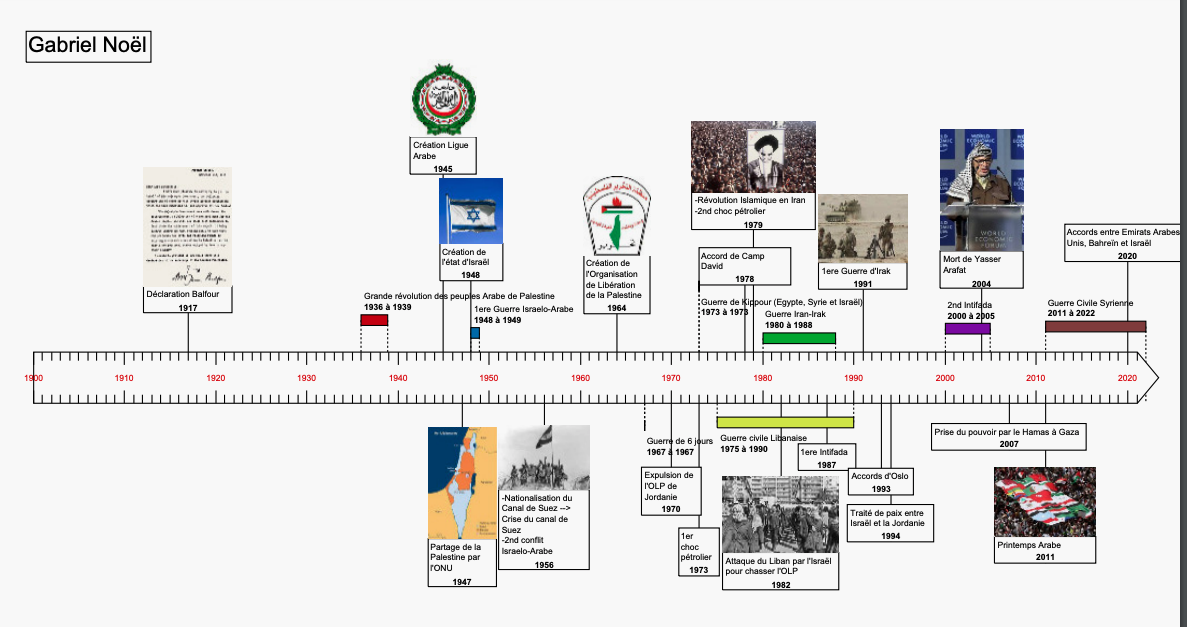

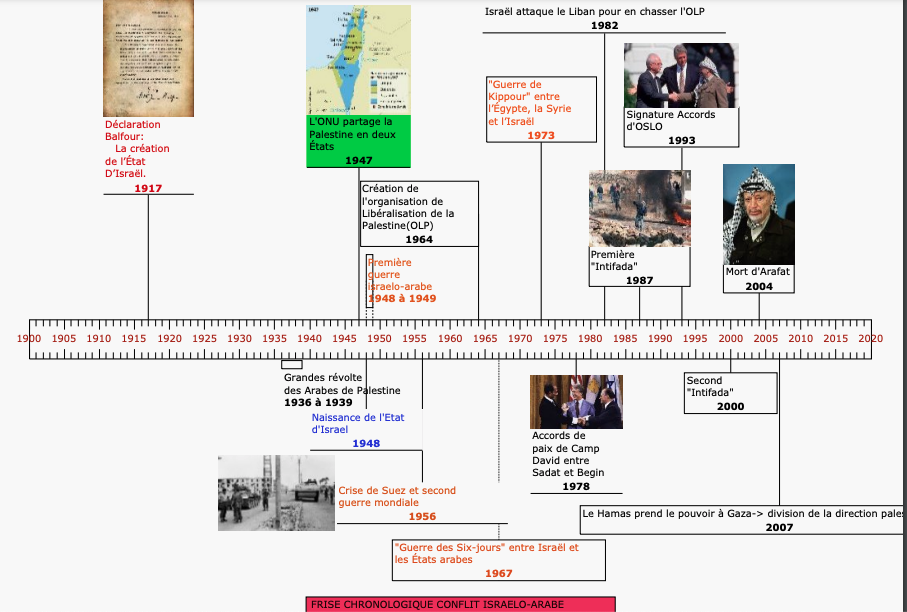

2.3.2.2. Le conflit israélo-arabe : réaliser une frise chronologique

Consigne :

A l’aide du site indiqué ci-dessous, construire une frise chronologique du conflit isréalo-arabe

Tutoriel à consulter avant de démarrer :

—

Déposez votre frise (au format pdf) dans le dossier du devoir créé dans l’espace documentaire de l’ENT.

Indiquez sur la fiche chronologique elle-même les noms des auteurs de la frise.

…………………………………………………….

Exemples de productions d’élèves

………………..

OLGUN Firdevs

……………………….

PRIVÉ Lucas

……………………………..

VARIN-LEVAGNEUR Léna & DUMONT-TAILLEUX Marion

DJAAFAR Shaïna

2.2.2. Mandat de Kofi Annan : le corrigé

Les actions de l’ONU sous les mandats de Kofi Annan (1997-2006)

Jalon p. 140-141 (Nathan)

Étude de 2 documents

Introduction :

- Pourquoi ce focus sur K. Annan et cette période (1997-2006) ?

Parce que c’est la période où l’ONU a mené le plus grand nombre de missions dans le monde. C’est donc la période où son action a le mieux correspondu à sa mission telle qu’elle a été définie dans la Charte de San Francisco de 1945. - Qui est K. Annan ?

C’est un diplomate ghanéen (Ghana), né en 1938 (il a donc 59 ans lorsqu’il entame son 1er mandat). Il succède à l’Egyptien Boutros Boutros-Ghali (1992-1996). Il reçoit le prix Nobel de la paix en 2001 en tant que Secrétaire général de l’ONU.

I. Le contexte des mandats de Kofi Annan :

une organisation universelle dans un contexte de fin de guerre froide et de mondialisation.

- K. Annan exerce son mandat dans une période marquée par la fin de la Guerre froide (1989) ==> la paralysie au Conseil de sécurité cesse (la Russie de Boris Eltsine, contrairement à l’URSS, ne s’oppose plus aux interventions de l’ONU dans le monde). Principe de « non-ingérence » remis en cause : pour un droit d’ « ingérence » (règle en vigueur depuis les traités de Westphalie en 1648 – base du droit international).

>> nouvel ordre mondial (NOM) annoncé par G. H. Bush (senior) le 11 septembre 1990.

promesse du multilatéralisme et d’un rôle central accordé à l’ONU : « seule véritable organisation universelle d’États ayant la crédibilité suffisante pour veiller… » - Années 1990-2000 : disparition de l’URSS (1991), mondialisation de l’économie, émergence de la Chine, naissance du Web (1992) : croissance économique forte particulièrement en Asie (sauf Japon)

>> rôle à redéfinir pour l’ONU : « face aux défis d’une époque mondialisée… » - mais aussi apparition du terrorisme djihadiste islamiste

point culminant : attentats terroristes islamistes (groupe Al-Qaida) du 11 septembre 2001 à New-York et à Washington (Etats-Unis). - Après le 11 septembre 2001 : intervention en Afghanistan sous l’égide de l’ONU, mais intervention coalition autour EU en Irak en 2003 sans mandat ONU (unilatéralisme américain sous G.W.Bush (junior) ).

II. Les ambitions de Kofi Annan pour l’ONU : de nouveaux buts pour l’ONU

« intervenir dans toutes les sphères de la sécurité humaine »

==> multiplication et diversification des actions de l’ONU, en plus des missions historiques de sécurité et de maintien de la paix.

- défense du droit des personnes plutôt que des États (les conflits sont de ++ des guerres intra-étatiques)

- En évoquant des « génocides » et des « violations des droits de l’Homme » Kofi Annan fait allusion aux génocides du Rwanda en 1994 et à « l’épuration ethnique » en ex-Yougoslavie pendant la guerre entre la Serbie et la Bosnie (1992-1995). ==> 2005 : droit d’ingérence et respect des Droits de l’Homme tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1848 (intégrée dans la Charte de l’ONU).

« on ne peut invoquer la souveraineté nationale pour… » - des partenariats nouveaux : avec des OIG (UE) ou avec la « société civile » (via les ONG)

- le droit des femmes >> ONU Femmes

- le développement économique et social (figurait dans les objectifs initiaux, mais remis au devant des préoccupation par la mondialisation) >> devient « développement durable » dans les années 1990

III. Les difficultés de l’ONU :

le maintien de la souveraineté des États, l’impuissance de l’ONU si le multilatéralisme n’est pas respecté.

- Les États s’opposent au droit d’ingérence : rejet en 2000 par le Groupe des 77 (Etats du Sud en développement. Notion incertaine, controversée, qui n’est d’ailleurs pas un « droit » au sens juridique du terme mais plutôt une obligation morale. L’ONU utilise plutôt l’idée de « nécessité de protéger ».

- Les limites du multilatéralisme.

La promesse faite par G. Bush senior en 1990 est oubliée en 2003 par G. Bush junior

= intervention d’une coalition autour des EU en 2003 en Irak sans l’aval de l’ONU.

= retour à une politique unilatéraliste des EU - Sur le site de l’ONU, ainsi que dans le doc 4, on souligne cependant l’importance des missions de l’ONU durant cette période, et la complexité des missions menées.