Voici quelques jours, j’ai initié un questionnaire pour recueillir quelques données sur les a priori autour des dangers de la bicyclette. Nous avons tous une idée plus ou moins précise de ce qui se passe à vélo, et nos sources d’informations restent pour l’essentiel la presse écrite et les légendes urbaines.

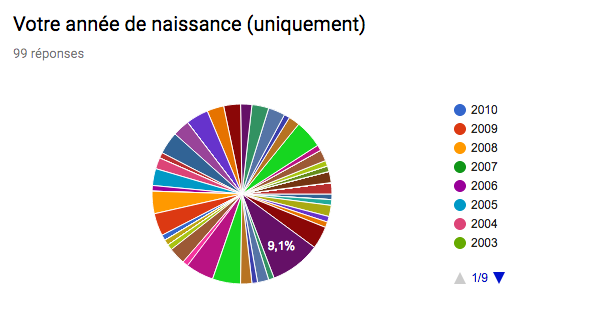

Avant de voir dans le détail les résultats de cette mini-enquête, nous allons retracer le profil sociologique des répondants. Comme le montre le camembert ci-dessus, le panel est assez large en termes d’éventail de population selon l’année de naissance. A peu près tous les âges sont représentés, ce qui permet de penser que les réponses ne seront pas centrées sur une seule classe l’âge, par exemple celle des étudiants ou celle des enseignants (même si à l’intérieur nous trouvons aussi des disparités).

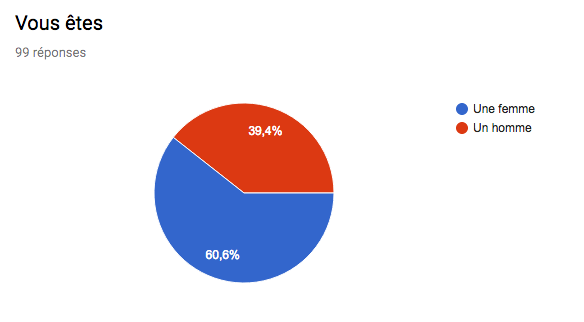

Six personnes sur dix sont les femmes, cela aurait pu nous donner une indication si le questionnaire avait été diffusé largement, mais ici il s’agit du réseau par adresse mail, et le croisement des données pourrait nous dire si ces deux groupes sont homogènes ou bien, par exemple, plutôt composé d’étudiantes. Bien sûr cette répartition par genre a un sens, et si elle se fait par catégorie socio-professionnelle, cela nous donnera d’autres indications.

En termes d’accidentologie, « selon une étude, les femmes ont un risque environ deux fois supérieur d’accidents en ville que les hommes » nous rapporte Alice Billot-Grasset, même si historiquement les hommes représentent la part la plus importante des tués, avec 63% en 1973 (et 55% des blessés graves). Les hommes représentent 64% en 2006.

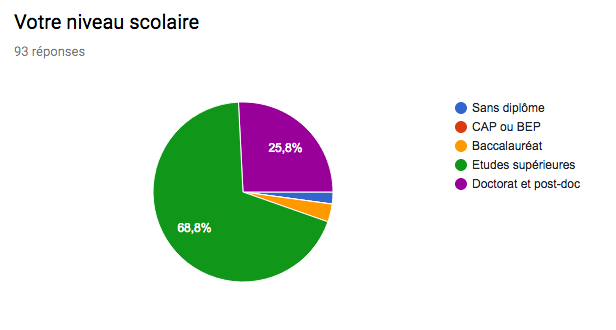

Nous ne sommes pas représentatif des français, mais plutôt du monde universitaire et étudiant. A priori, s’il s’agissait de former une classe particulière, celle des fortement diplômés, on pourrait s’attendre à ce que les réponses soient plus « éclairées », mieux maîtrisées, voire plus critiques.

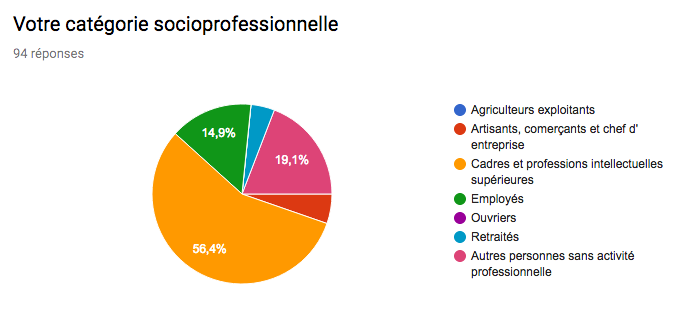

Nous retrouvons ce déploiement dans la répartition selon les sept groupes des catégories socio-professionnelles selon la nomenclature de l’insee. Dans cette nomenclature, les étudiants sont regroupés avec les « inactifs » ce qui a été pointé dans les commentaires : « Catégorie socio-professionnelle non représentée ». Cette nomenclature est suffisante ici pour confirmer ce que dit le camembert précédant au sujet des diplômes.

=> Nous avons donc sur notre centaine de réponses, une majorité de femmes (6 sur 10), une répartition assez homogène de l’âge des répondants, et une concentration au niveau des diplômes et du métier. Une grosse proportion est constituée par les étudiants et les enseignants. Effectivement, cela pourrait être un problème si je cherchais à connaître le point de vue des ouvriers sur ce thème de l’imaginaire face aux accidents, mais ce n’est pas le propos.

Voyons les résultats :

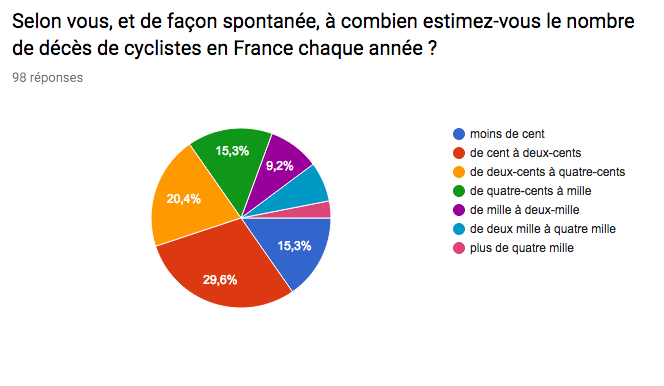

En l’absence d’informations précises diffusées par les médias, il est difficile de se rendre compte du nombre de victimes d’accidents à vélo. Concernant la mortalité cycliste, l’année 2018 a vu le nombre de victimes passer à 167, contre 173 l’année précédente. Cependant, l’Onisr pointe une progression du nombre d’accidents mortels de 14% entre 2013 et 2017.

Toutes proportions gardées, ce nombre est à rapprocher des 653 morts en 1973 (à 6 jours), soit 3,9 fois plus et laisse penser qu’il pourrait y avoir un nombre incompressible de décès en deçà duquel il n’est pas possible d’aller. Dans un autre ordre d’idées, que dire de la comparaison avec les accidents domestiques, responsables de plus de 20 000 décès, et toujours en progression. Par exemple, les accidents de la vie courante concernent 500 décès par noyade chaque année, et sont responsables de 70% des chutes d’escalier. Si l’on revient dans le domaine de la circulation routière, le nombre de décès de piétons concerne 475 personnes en 2018, soit 2,8 fois plus. Et comparé aux 1647 victimes automobiles, cela représente 9,8 fois moins. Cependant, l’évolution du nombre de cyclistes depuis les années 1980, et plus tard, à partir des années 2000, ne permet pas de comparer ces valeurs absolues entre elles et les données à notre disposition restent lacunaires. Ces chiffres sont très difficiles à extraire puisqu’ils sont construits à partir du nombre de vélos neufs vendus et de la part modale selon les villes, notamment pour le trajet-travail. Or, ces dernières sont loin d’être équivalentes.

Il faut toutefois apporter une précision sur les chiffres du décès des cyclistes qui implique la totalité des décès en agglomération et hors agglomération. En 1973, sur les 665 décès enregistrés, 55% avaient eu lieu en agglomération, alors que cette proportion est passée à 43% en 2006. Cette inversion est concomitante avec le changement des pratiques et avec l’équipement des ménages en terme d’automobile.

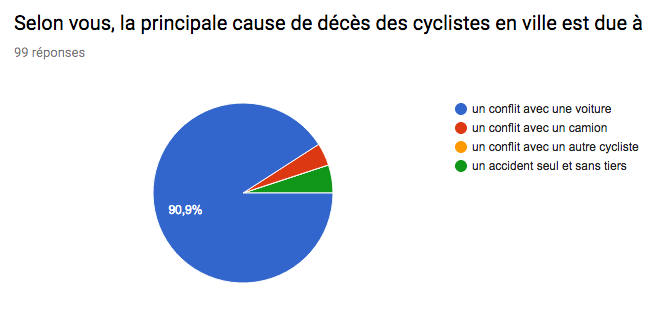

Selon 9 personnes sur 10, la voiture est la principale cause des conflits avec les cyclistes. Nous pouvons comparer cette donnée avec les études en notre possession. Selon l’Onisr la confrontation du cycliste avec une voiture concerne 46% des tués en 2016, 6% avec un véhicule utilitaire (livraison) et 15% avec un camion. Notons également 7% des confrontations multiples mettant en cause plusieurs véhicules (et types de véhicules). Nous sommes loin des 90,9%, mais l’image de la voiture agressive est bien ancrée. Un grand nombre d’accidents représente en fait les chutes seules (47%). Les trottoirs, les trous dans la chaussée, les poteaux ou les voitures stationnées, et aussi les animaux, représentent près de la moitié des accidents (toutes gravités confondues).

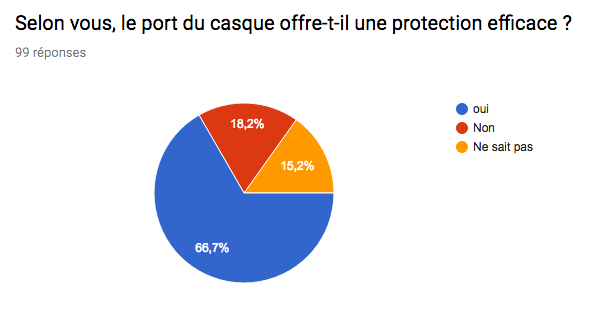

« Une étude avance que la mesure du risque de blessure grave ne serait que peu influencée par le port du casque (OR=0.9) car ce risque s’expliquerait principalement par les facteurs impliqués dans les collisions avec un véhicule motorisé (OR=4.6) » est-il écrit dans la thèse qu’Alice Billot-Grasset a soutenu en 2015. Mais cela n’exclue pas l’intérêt du port du casque surtout si le cycliste chute seul. Cependant, le nombre croissant de cyclistes casqués n’empêche ni les accidents ni les décès. Le bénéfice est sans doute à chercher du côté des blessés, données statistiques manquantes pour le moment. Beaucoup d’autres paramètres doivent être pris en compte pour mesurer le réel bénéfice du port du casque (et surtout du bon casque).

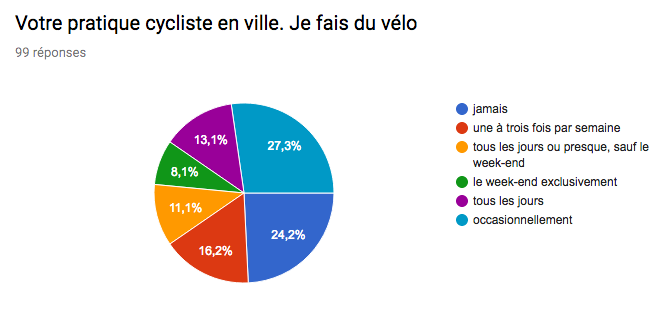

Pour conclure sur cette enquête, voyons qu’ici plus de la moitié des participants ne font que peu de bicyclette ou n’en font jamais. Par cette remarque anodine, il faut pointer le gros défaut des « enquêtes vélo » où la plupart du temps seuls les cyclistes sont sollicités. Ici, chacun peut s’exprimer, et il est intéressant de constater que cela influence peu le résultat. Là encore, nous avons la possibilité de croiser ces données entre elles, ce qui fera l’objet d’autres billets.

Outre ce tri à plat que permet le logiciel en ligne, un tri croisé offrirait l’avantage d’une acuité dans le découpage entre genre, par exemple, ou selon le métier… Cela invite donc à d’autres rendez-vous.

Merci à tous les participants de cette mini-enquête ! Et bonne route !

=> Alice Billot-Grasset. Typologie des accidents corporels de cyclistes ^ages de 10 ans et plus : un outil pour la prevention. Sante publique et epidemiologie. Universite Claude Bernard – Lyon I, 2015. Francais. < NNT : 2015LYO1002.