Ovide: L’art d’aimer: Les raisons d’avoir confiance

Introduction

Après avoir envisagé les lieux propices à la rencontre amoureuse, Ovide revient ici à la finalité de son ouvrage: persuader son élève que tout est possible et qu’il réussira dans son entreprise amoureuse. Sa position est claire: toutes les femmes peuvent être séduites. Et le poète va justifier son propos en affirmant la violence de la passion féminine, à preuve les innombrables héroïnes mythologiques dont les amours coupables ont entraîné morts et destructions…Dans quelle mesure peut-on dire que ce passage est immoral?

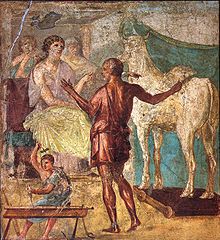

Pasiphae et Dédale

(Peinture de Pompéi)

I Une apologie de l’adultère

1 Les conseils que le poète donne à son jeune lecteur sont très clairs: l’utilisation de subjonctifs d’ordre « prima tuae menti veniat fiducia » ), l’emploi du futur « capies » (la coupe du pentamètre vient juste après le verbe) montrent la certitude d’Ovide, et la proposition infinitive: « cunctas posse capi » s’affirme volontairement provocante: toutes les femmes peuvent être séduites, y compris donc les femmes mariées ou les jeunes filles à marier.

La fin de ce passage reprend la même formulation: « Ergo age, ne dubita cunctas sperare puellas » : même adresse à la deuxième personne, même conseil de « confiance » (« sperare » ), même emploi de « cunctas » , mis ici à la coupe (hephthémimère).

2 Mais Ovide va plus loin encore: sous la forme d’une vérité générale, il affirme que les amours cachées plaisent autant aux homme qu’aux femmes: « Utque viro furtiva venus, sic grata puellae » . Il reprend cette même idée à la fin de l’extrait, à l’intérieur d’une question rhétorique, qui évoque les plaisirs de la nouveauté en amour « Cum sit nova grata voluptas » ‘on retrouve le même adjectif « grata« , plaisant agréable).

De fait, l’immoralité se manifeste ouvertement , lorsqu’Ovide oppose « aliena » (« alienis » au vers 348) à « suis« . L’utilisation des comparatifs de supériorité (« plus« , fertilior« , « grandius » ) évoque la convoitise liée aux biens d’autrui, opposés aux siens propres et les métaphores du champ ou du bétail sont transparentes: il s’agit bien de séduire l’autre, celui qui est à côté, mais qui n’est pas vôtre. L’emploi de « semper » appuie la vérité générale.

II Un texte misogyne

1 Ce passage de L’art d’aimer multiplie affirmations et vérités générales qui évoquent nombre de clichés misogynes bien connus: par exemple, l’hypocrisie féminine opposée à la franchise masculine apparaît au vers 276: « Vir male dissimulat, tectius illa cupit« , sujet, verbe et adverbe dessinent une antithèse forte, renforcée par la brièveté du pentamètre.

De même, le caractère effréné du désir féminin est présenté comme parfaitement avéré au vers 341:

« Omnia feminea sunt ista libidine mota

Acrior est nostra, plusque furoris habet«

On remarque l’emploi des comparatifs de supériorité (« acrior » « plus » ) et Ovide n’hésite pas à mentionner le terme de « furor » (folie, aveuglement, perte du sens des réalités). L’allitération feminea/furoris appuie (s’il en était encore besoin) la misogynie du propos.

A partir de là, le poète conclut bien évidemment que conquérir une femme est sans difficulté aucune: sa résistance est présentée comme tout à fait irréelle au vers 271, par le biais de comparaisons empruntées à la nature, et au vers 344, Ovide ose un pourcentage d’échec tout à fait dérisoire (« Vix erit e multis, quae neget, una tibi« ).

Myrrhe

2 Pour appuyer son argumentation, il n’hésite pas à énumérer les héroïnes mythologiques , dont les amours monstrueuses ont précipité la perte. Trois sont évoquées dans le passage ici choisi: Byblis, Myrrha et Pasiphae. Le nombre croissant de vers qui leur est consacré correspond à la grandeur croissante de leur crime: Byblis a aimé son frère et s’est punie elle-même, en se pendant (un distique). Myrrha a aimé son père, elle en a conçu un enfant, Adonis, avant d’être transformée en arbre (deux distiques). A chaque fois, il s’agit d’un amour incestueux contraire à la morale: « vetito amore « (v.283) , « sed non qua filia debet » (vers 285) . Pasiphae , quant à elle, quitte l’ordre humain pour la bestialité, en s’éprenant d’un taureau, et Ovide développe longuement cet épisode (Il évoquera à nouveau Minos et la Crète au livre II, avec la fuite de Dédale et d’Icare, hors du labyrinthe). Ici, il met l’accent sur l’abaissement que peut constituer pour un humain cette volonté de rejoindre les animaux:

« Pasiphae fieri gaudebat adultera tauri

Invida formosas oderat illa boves »

Le distique évoque les sentiments de Pasiphae, joie ou haine jalouse, tantôt vis à vis du taureau, tantôt vis à vis des génisses, mais le pentamètre place côte à côte illa et boves, ce qui marque bien la déchéance de Pasiphae, elle-même assimilée à un animal.

Giulio Romano, Pasiphae et Dédale (Mantoue, Palazzo del Tè)

III Réhabiliter ce passage?

1 Au delà de ces outrances, Ovide affirme malgré tout que le désir est humain et naturel, et qu’il est donc normal que les femmes l’éprouvent. Il emploie trois fois le terme « femina« , du vers 277 au vers 280, et souligne ainsi la parenté entre les animaux et les êtres humains, mais la différence de comportement (après tout, les femmes ne hurlent pas après les hommes…) montre bien que la civilisation a fait son oeuvre : « Parcior in nobis nec tam furiosa libido« (. On peut penser qi’ici le « nobis’ renvoie au genre humain en général. Cette idée de règle et de mesure se retrouve au vers suivant avec l’expression « legitimum finem« .

De même, la mention des oiseaux qui chantent au printemps, des cigales en été, du chien poursuivant le lièvre mettent en avant le caractère absolument naturel du désir qui amène une femme à accepter la séduction d’un homme (d’autant que le poète précise bien: « juveni blande temptata »!). A cet égard, l’échange de rôles qui ne manquerait pas de se produire, si les hommes cessaient de « faire les avances », (« rogemus« , « rogantis« , demander) comme dit la traduction de Henry Bornecque, établit l’égalité des sexes, et suggère que les rôles en question relèvent bien de la culture et non de la nature (l’expression est bien « partes agat« , jouer un rôle).

2 De plus il faudrait tout de même faire la part de l’humour présent dans le passage. Ainsi des récits mythologiques, qu’il ne convient peut-être pas de prendre complètement au sérieux. Lorsqu’elle envisage la mythologie dans la tragédie latine, Florence Dupont, professeur de littérature latine à l’université et spécialiste du théâtre romain, note que pour les Romains ma mythologie grecque est un monde à part, qui offrent un catalogue d’histoires « invraisemblables et monstrueuses« . Sans doute est-ce le cas ici, sans doute Ovide s’amuse-t-il de cette énumération.

Le cas de Myrrha, à cet égard, est intéressant. Dans les Métamorphoses, le poète raconte longuement les souffrances de Myrrha et les hésitations qui sont les siennes, avant de s’unir à son père. Ici, deux vers seulement évoquent son sort. Mais Ovide souligne avec humour le paradoxe: les larmes de Myrrha, ce témoignage d’une passion interdite, sont utilisées comme parfums, comme moyen de séduction (L’emploi de la première personne du pluriel « Unguimur » en tête du vers appuie ce renversement).

Que dire de Pasiphae, dont la jalousie prête tout de même à sourire? De fait, Ovide précise aussitôt: « Nota cano », (remarquer le jeu sur les sonorités), et n’hésite pas à faire mention de la réputation de mensonge attribuée à la Crète (En fait, il s’agit du « paradoxe du menteur » que l’on attribue au philosophe crétois Epiménide). On a également le sentiment qu’Ovide s’amuse quelque peu dans cette évocation de Pasiphae, allant couper de l’herbe tendre et de jeunes branches pour complaire au taureau…(N’applique-t-elle pas les conseils du poète lui-même, lorsqu’il suggère (livre II, vers 265) de faire « des cadeaux rustiques« , à partir des fruits de saison?). Enfin la formule « Minos a bove victus erat » résonne comme une parodie épique, l’allitération en v accentuant l’opposition entre « bove » et le verbe « vinco« .

Jackson Pollock, Pasiphae, 1943, New York, Metropolitan Museum of Art

Conclusion

Ainsi, au delà de l’aspect immoral et misogyne que peut prendre le texte, il faut sans doute faire la part du jeu et de l’humour.Les allusions mythologiques relèvent d’une poésie savante, qui s’amuse aux références peu connues, sans toujours croire à un lien entre ces histoires invraisemblables et une vérité humaine qui y serait dissimulée. Reste qu’Ovide affirme ici la réalité du désir, fondement de l’amour et des jeux de séduction qu’il entraîne.