B. Métropole et colonies

Commençons par regarder cette série de vignettes distribuées dans les tablettes de chocolat Poulain en 1900, puis l’image d’Epinal de 1885 qui suit. Que mettent-elles en valeur ? Où cela se déroule-t-il ? Comment sont représentés les personnages ?

À partir des années 1880, les Républicains décident de lancer une nouvelle phase de conquêtes coloniales : de nouvelles colonies (territoires conquis, dominés et exploités par une puissance étrangère) sont conquises par la France, essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Pour la métropole (pays à la tête d’un empire colonial, qui a conquis et qui domine des colonies), ces colonies sont l’occasion d’affirmer sa puissance internationale.

La France administre, aménage et exploite les territoires colonisés à son profit. Elle transforme en profondeur l’économie et la société des colonies : cette colonisation brutale provoque de vifs débats en métropole et des résistances farouches dans les colonies.

Problématique : De 1870 à 1914, comment la Troisième République tente-t-elle de concilier ses valeurs et les enjeux liés à la colonisation ?

1. La construction de l’empire colonial français

a) Un empire colonial vaste et peuplé

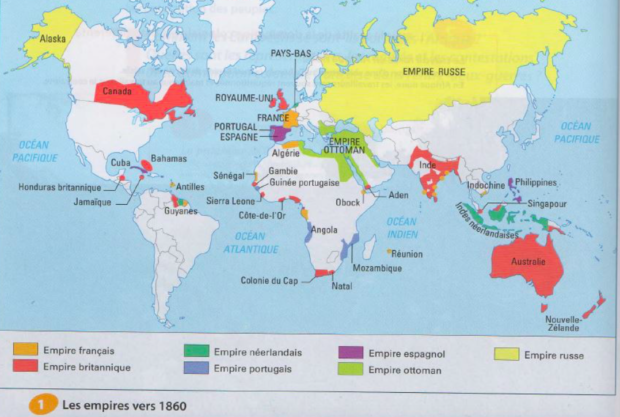

Comparez les deux cartes suivantes.

- Au XIXe siècle, la France se lance dans une nouvelle expansion coloniale. Elle forme un second empire colonial (ensemble territorial composé d’une métropole et de ses colonies) : Charles X a conquis l’Algérie en 1830 et Napoléon III la Nouvelle-Calédonie en 1853. À partir des années 1880, la Troisième République relance la colonisation (processus par lequel un pays accapare le territoire, les ressources et la souveraineté d’un autre) pour placer la France au second rang des puissances coloniales mondiales, juste derrière après le Royaume Uni. En 1914, l’empire colonial français s’étend sur 11 millions de km2 et compte 50 millions d’habitants.

- La « tache d’huile ». La politique coloniale française suit trois axes majeurs :

– la France veut renforcer sa présence sur le littoral nord-africain : la Tunisie devient un protectorat (confiscation de la souveraineté d’un État par un autre, en échange de sa protection militaire) en 1881 et l’Algérie est départementalisée en 1848 ;

– l’élargissement des possessions en Afrique subsaharienne s’opère à partir du Sénégal (conquis en 1854) par la signature de traités dans les années 1880-1890;

– en Asie du Sud-Est, la fondation de l’Union indochinoise en 1887 achève la prise de contrôle française sur l’ensemble de la péninsule.

Regardez cette vidéo sur la crise de Fachoda : résumez-en en dix ou douze lignes la teneur et les conséquences.

Pour ceux qui ne pourraient pas lire la vidéo sur leur tablette, rendez-vous sur le site suivant : https://youtu.be/2hkW-QD4BwI

- Rapidement, de fortes rivalités apparaissent. La « course aux colonies » s’engage avec d’autres puissances européennes, comme le Royaume Uni et l’Allemagne, pour lesquelles la possession d’un empire colonial est un instrument de puissance. La conférence de Berlin (1885) doit réduire les risques d’affrontement et aboutir à un partage colonial de l’Afrique. Cependant, des tensions épisodiques, comme à Fachoda en 1898 : cet événement constitue un choc entre impérialismes (action consistant à mettre des territoires sous domination militaire, politique, économique et culturelle). La France voulait construire un axe colonial Est-Ouest (du Congo à Djibouti) empêchant les Britanniques de créer un axe colonial Nord-Sud (de l’Égypte à l’Afrique du Sud). Afin d’éviter une guerre, la France retire ses troupes face à la pression britannique. Après Fachoda, les deux pays signent l’Entente cordiale en 1904 : elle définit leurs zones d’influence respectives et cherche à faire contrepoids à la puissance allemande. Le soutien du Royaume Uni permet à la France d’installer un protectorat au Maroc en 1912 malgré l’opposition allemande.

En bonus, je vous invite à regarder la vidéo suivante : Les Trois Couleurs de l’Empire sur le site suivant : https://youtu.be/qAZkp55c0nM

b) Les motivations de l’aventure coloniale

Lisez et analysez les deux textes suivants, puis regroupez dans u tableau les arguments en faveur de la colonisation et ceux en défaveur de la colonisation.

Document 1 : Jules Ferry explique les raisons de la colonisation

Jules Ferry, ancien président du Conseil (chef du gouvernement), donne les principales raisons de la relance de la colonisation en Indochine.

Messieurs, […] il y a, je crois, quelque intérêt à résumer […] sous forme d’arguments […] les intérêts divers qui justifient la politique d’expansion coloniale […]. Je disais qu’on pouvait rattacher la colonisation à trois ordres d’idées ; à des idées économiques, à des idées de civilisation […] et à des idées d’ordre politique […].

La forme première de la colonisation, c’est celle qui offre un asile et du travail au surcroît de population des pays pauvres ou de ceux qui renferment des populations exubérantes. Mais sur le terrain économique aussi […], ce qui manque à notre grande industrie, que les traités de 1860 ont irrévocablement dirigé dans la voie de l’exportation, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés. Pourquoi ? Parce qu’à côté, l’Allemagne se couvre de barrières, parce qu’au-delà de l’océan les États-Unis d’Amérique sont devenus protectionnistes à outrance. […]

Messieurs, il y a un second point […], c’est le côté humanitaire et civilisateur de la question. […] Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai! il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures […]. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures.

Il est ensuite arrivé à un troisième [type d’idée], c’est le côté politique de la question. Il faut que notre pays se mette en mesure de faire ce que font tous les autres, et, puisque la politique d’expansion coloniale est le mobile général qui emporte à l’heure qu’il est toutes les puissances européennes, il faut qu’il en prenne son parti […]. À l’heure qu’il est, vous savez qu’un navire de guerre ne peut pas porter, si parfaite que soit son organisation, plus de quatorze jours de charbon, et qu’un navire qui n’a plus de charbon est une épave, sur la surface des mers, abandonnée au premier occupant. D’où la nécessité d’avoir sur les mers des rades d’approvisionnement, des abris, des ports de défense et de ravitaillement. […] Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, […] vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c’est abdiquer. »

Jules Ferry, discours à la Chambre des députés le 28 juillet 1885.

Document 2 : Georges Clémenceau critique le discours de Jules Ferry

Trois jours après le discours de Jules Ferry, Georges Clémenceau, député à l’Assemblée répond au discours de Jules Ferry.

Messieurs, à Tunis, au Tonkin, dans l’Annam, au Congo, à Obock, à Madagascar partout… et ailleurs, nous avons fait, nous faisons et nous ferons des expéditions coloniales ; nous avons dépensé beaucoup d’argent et nous en dépenserons plus encore ; nous avons fait verser beaucoup de sang français et nous en ferons verser encore. On vient de nous dire pourquoi. Il était temps ! […]

Comment ? On va pour ces placements de bon père de famille aventurer [risquer] au moins 500 millions, quand nous avons notre outillage industriel à compléter, quand nous manquons d’écoles, de chemins vicinaux ! La vérité c’est que les guerres coloniales couvrent des actions fructueuses pour la haute finance, ruineuses pour le public, détournent le peuple d’affaires intérieures et sous le prétexte d’ouvrir des débouchés au commerce, n’en ouvrent qu’aux fonctionnaires. […]

« Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent, et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation » Voilà en propres termes la thèse de Monsieur Jules Ferry […]. Races supérieures ! Races inférieures, c’est bientôt dit ! Pour ma part, j’en rabats singulièrement [je n’y crois pas] depuis que j’ai vu des savants allemands démontrant scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et une civilisation, et de prononcer : homme ou civilisations inférieurs […] La politique qu’il [Jules Ferry] nous a exposée, c’est une série d’expéditions guerrières en vertu desquelles on fera plus tard des actes commerciaux profitable à la nation conquérante […]. Mais nous dirons, nous, que lorsqu’une nation a éprouvé de graves revers en Europe, lorsque sa frontière a été entamée, il convient peut-être, avant de la lancer dans des conquêtes lointaines, fussent-elles utiles – et j’ai démontré le contraire – de bien s’assurer qu’on a le pied solide chez soi, et que le sol national ne tremble pas.

Georges Clemenceau, discours à la chambre des députés le 30 juillet 1885

- La colonisation est avant tout un choix politique. Née lors de la défaite face à la Prusse en 1871, la Troisième République est menacée par les oppositions royalistes et bonapartistes. À partir de 1879, les Républicains au pouvoir font de la relance de la colonisation un moyen pour renforcer le régime. Pour Jules Ferry, elle doit permettre à la France de s’affirmer comme une grande puissance. En ce sens, il est partisan du colonialisme (idéologie qui se montre favorable à la colonisation). Une intense propagande est organisée pour convaincre l’opinion publique : les Expositions coloniales, comme celle de Marseille en 1906, en sont un parfait exemple.

- Mais la colonisation s’explique aussi par des arguments économiques. Pour justifier la colonisation, les Républicains mettent en avant les avantages pour l’économie française : cette colonisation représente une aubaine pour relancer l’économie après la crise de 1873 (des ressources abondantes, de nouveaux marchés et des terres à cultiver).

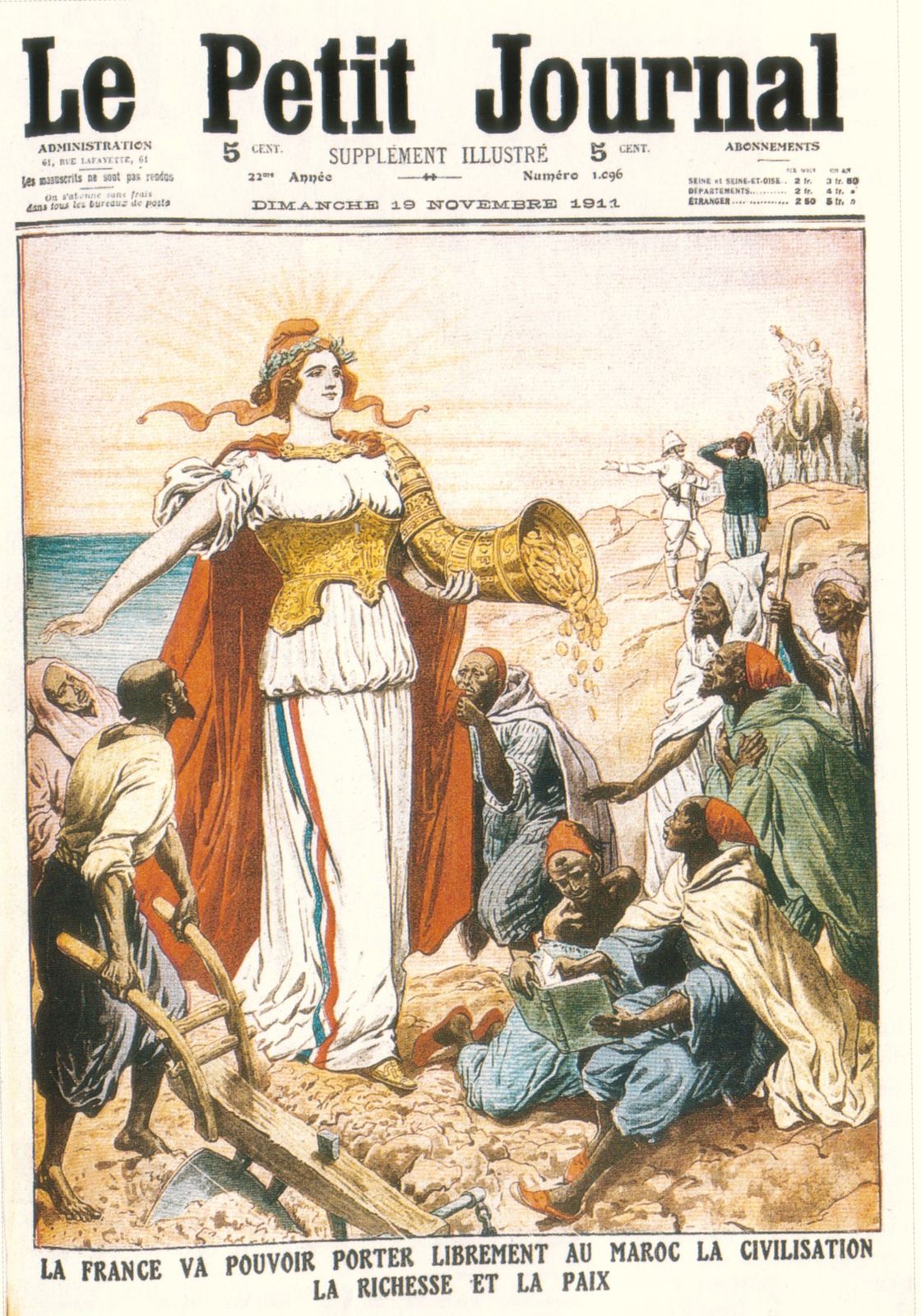

- La colonisation est aussi justifiée par des raisons humanitaires. S’inscrivant l’héritage des sciences du XVIIIème siècle définissant et classant des races humaines (Kant, Des différentes races humaines, 1775), les Républicains justifier la colonisation par de civiliser les peuples jugés inférieurs. Ces arguments visent à légitimer la mise en œuvre d’un projet colonialiste contraire aux valeurs de la République (« Liberté, Égalité, Fraternité ») : il s’agit, selon ses partisans, d’une « mission civilisatrice ».

c) Acteurs et adversaires de la colonisation

- La colonisation est souvent improvisée : elle est souvent menée sur le terrain par des explorateurs, des militaires ou des missionnaires (religieux ayant pour mission d’évangéliser les populations non chrétiennes dans les colonies). En Afrique, l’action de Pierre Savorgnan de Brazza, qui signe des traités en 1880 autour du fleuve Congo, précède l’implantation officielle de la France, donnant naissance au Congo français en 1891.

- La politique coloniale fait naître des contestations. En métropole, elle divise la classe politique : la contestation culmine en 1885 lors du vote à la Chambre des députés des crédits nécessaires pour une expédition à Madagascar. D’autres débats opposent Jules Ferry à Georges Clemenceau. Celui-ci dénonce une politique coûteuse, aventureuse, violente et défend l’idée que la France ferait mieux de se concentrer sur sa politique européenne contre l’Allemagne.

- Des résistances à la colonisation apparaissent dans les colonies. Malgré leur infériorité, les chefs des grands empires de l’Afrique de l’Ouest s’allient et organisent la lutte contre les troupes françaises. Les résistances entraînent des interventions militaires : c’est le cas en Guinée, entre 1884 et 1898, contre Samory Touré. Les peuples des sociétés traditionnelles subissent l’introduction d’un modèle politique et social étranger à leur culture. En Indochine, des combattants comme Hoàng Hoa Thám mènent une guérilla contre les troupes françaises.

2. L’organisation de l’empire colonial français

a) L’administration et l’aménagement des colonies

- Il existe une grande diversité de statuts administratifs dans l’empire colonial français. L’Algérie constitue un cas à part : découpée en trois départements, elle dépend du Ministère de l’Intérieur. Les colonies conquises dans les années 1880-1890 (Madagascar) sont administrées par un Gouverneur dépendant du Ministère des Colonies (crée en 1894). Les protectorats (Tunisie, Maroc) sont sous contrôle d’un Résident général français. Enfin de vastes ensembles sont constitués : l’Afrique occidentale française et l’Afrique équatoriale française. Ce sont de vastes fédérations regroupant plusieurs colonies afin d’en faciliter l’administration.

Regardez ce film d’archives sur l’Indochine coloniale.

Pour ceux qui ne pourraient pas lire la vidéo sur leur tablette, rendez-vous sur le site suivant : https://youtu.be/dg72Ei0Kck0

- La colonisation s’accompagne de l’aménagement d’infrastructures. La construction de routes et de lignes de chemin de fer permet de circuler plus vite et plus sûrement. Entre 1879 et 1906, 2 035 km de voies ferrées sont bâtis en Algérie. Les infrastructures telles que les ponts, les gares, les bâtiments administratifs favorisent le développement économique mais aussi le contrôle plus étroit des autorités françaises. La colonisation transforme les villes comme Saigon en Indochine.

- Mais la modernisation est inégale. Les arrière-pays restent encore largement enclavés et à l’écart de ces transformations. Les infrastructures permettant d’exporter vers la métropole sont privilégiées, comme le port d’Alger. Dans les villes, les quartiers indigènes (personnes soumis par les Européens à la colonisation) restent insalubres. Le contraste est fort avec les quartiers européens modernes, dans lesquels vivent les colons (personnes venues de métropole pour s’installer définitivement dans une colonie) et les coloniaux (personnes venues de métropole pour un temps limité dans une colonie).

Analysez la une du Petit Journal du 19 novembre 1911. Quelle est la nature, la date et le contexte du document ? Qu’est-ce qui montre que la femme représente la République française ? Quelle est son attitude ? Comment est-elle accueillie par les Marocains ? Qu’apporte la République française aux Marocains ? Quels autres éléments d’information observe-t-on à l’arrière-plan ? Le message vous paraît-il en rapport avec la réalité ?

b) L’exploitation économique des colonies

- La colonisation se caractérise par une économie de traite. Les ressources minières jusqu’alors inexploitées et de nouvelles cultures (vigne en Algérie, arachide au Sénégal) sont destinées à l’exportation en métropole. L’Algérie et l’Indochine sont, au sein de l’empire colonial français, les principaux territoires d’investissements et d’échanges. De très nombreuses richesses sont confisquées par les Français. Les populations indigènes, soumises au Code de l’indigénat en 1881, subissent à nouveau le travail forcé malgré l’abolition de l’esclavage en 1848. Le volume des cultures destinées à l’exportation progresse au détriment des cultures vivrières. L’industrie se développe peu, la métropole protégeant ses propres industries.

- Le bilan économique de la colonisation est mitigé. La conquête coloniale a un coût : entre 1850 et 1913, les dépenses coloniales représentent 10% des dépenses publiques. L’empire colonial ne reçoit que 10% des investissements français en 1913, et n’est que le troisième partenaire commercial de la métropole après le Royaume Uni et l’Allemagne.

c) L’impact de la colonisation sur les sociétés

Avec l’aide du site ici, puis l’analyse (vidéo) qui suit, observez et analysez cette image : « La France et les cinq continents, Pierre Ducos de la Haille, 1931 ».

Pour ceux qui ne pourraient pas lire la vidéo sur leur tablette, rendez-vous sur le site suivant : https://youtu.be/ZLylQ06Qf_w

- Trois acteurs sont mis en avant par la propagande coloniale : le médecin, le missionnaire et l’instituteur. C’est sur eux que repose la politique d’acculturation (modifications au sein d’un groupe culturel à la suite d’un contact prolongé avec un autre groupe) de la République. Chacun représente les bienfaits de la civilisation que la France souhaite apporter aux populations indigènes. Les médecins doivent faire reculer les maladies (comme le paludisme), les missionnaires accompagnent l’évangélisation des colonies (la cathédrale Notre-Dame de Saigon est construite en 1877 et 1880), les instituteurs sont déployés pour instruire les enfants dans les colonies (entre 1884 et 1908, un programme de scolarisation est mis en place en Algérie).

Regardez cette vidéo :

Pour ceux qui ne pourraient pas lire la vidéo sur leur tablette, rendez-vous sur le site suivant : https://youtu.be/3dSnruMbAG4

- Mais certains idéaux républicains sont oubliés. La société coloniale se caractérise surtout par ses inégalités et sa violence. La ségrégation est omniprésente entre Européens et indigènes. Après 1887, le Code de l’indigénat, jusque-là réservé à l’Algérie, est étendu à la totalité des colonies françaises : il définit des peines spéciales pour les indigènes, les laissant dans une position d’infériorité juridique. Ce Code de l’indigénat suscite de rares critiques en métropole comme dans les colonies : il est abandonné dans certaines colonies (Indochine en 1903). Dans les colonies, l’assimilation (situation dans laquelle la métropole veut faire rapprocher le statut des colonisés par rapport à celui des colonisateurs) est bien culturelle mais pas juridique.

- L’empire colonial français est traversé par des révoltes permanentes. Le refus de reconnaître la culture indigène et les excès de la domination provoquent des soulèvements. À Madagascar, le général Gallieni instaure avec brutalité un protectorat français : la reine Ranavalona III, après une rébellion anti-française violemment réprimée, est exilée sur l’île de la Réunion en 1897