Chapitre 5 : Les mécanismes d’évolution de biodiversité

I- LES FORCES EVOLUTIVES S’EXERCANT SUR LES POPULATIONS

On définit une population comme un groupe d’individus appartenant à une même espèce (ils ont donc les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles) et vivant dans une même zone géographique.

L’évolution correspond à la modification des individus (donc de leurs caractéristiques) au cours du temps et donc de la fréquence de leurs allèles (du fait que les caractéristiques des individus sont sous la dépendance de leurs allèles).

Comment la fréquence des allèles est-elle modifiée sous l’effet de l’environnement ?

- La sélection naturelle

lien vers le site: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_fr.html

Bilan 1: Dans une population, les individus varient ; ils sont différents, car ils ne portent pas tous les mêmes allèles. Certains allèles peuvent apporter un avantage dans un milieu donné, ils favorisent donc la survie et permettent alors d’atteindre plus facilement l’âge de la reproduction. Ces allèles font que les individus qui en sont porteurs engendrent une plus grande descendance et transmettent donc mieux leurs allèles.

La sélection naturelle est donc une variation non aléatoire de la fréquence des allèles en fonction du caractère avantageux de l’allèle par rapport à la pression exercée par le milieu de vie ou les autres organismes vivants.

Comment la fréquence des allèles est-elle modifiée sous l’effet du hasard ?

- La dérive génétique

lien vers le logiciel: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-tirage-boules/

Bilan 2: La transmission des allèles neutres (c’est-à-dire qui n’apportent aucun avantage ou handicape par rapport au milieu) des parents à leurs descendants est un phénomène aléatoire, c’est à dire soumis au hasard. Au sein d’une population, il y a donc, générations après générations, une modification aléatoire de la fréquence des allèles, ce phénomène est nommé dérive génétique. Cette dérive est d’autant plus marquée que la population est de petite taille.

Comment de nouvelles espèces peuvent-elles apparaitre ?

II-LES MECANISMES DE LA SPECIATION :

Bilan 3: La spéciation est la formation d’une ou plusieurs nouvelle(s) espèce(s) à partir d’une espèce préexistante. Une spéciation peut se produire lorsqu’une population est séparée géographiquement en 2 sous-populations par une barrière géographique. Les 2 sous-populations, vont accumuler des mutations de façon aléatoire et indépendante et vont alors évoluer différemment sous l’effet de la sélection naturelle et de la dérive génétique propres à chaque milieu. Parfois il est possible que les différences deviennent telles que, même réunis à nouveau, les individus des 2 sous-populations ne peuvent plus se reproduire : ils appartiennent alors à 2 espèces différentes (il y a donc eu spéciation).

Comment les individus d’une même espèce communiquent –ils entre eux et quelles sont les conséquences sur l’évolution de l’espèce ?

III- COMMUNICATION INTRASPECIFIQUE ET SELECTION SEXUELLE.

Bilan 4 : Pour se nourrir, se défendre ou se reproduire, qu’ils vivent en société ou solitaire, les animaux communiquent entre eux : un organisme émetteur transmet un message (sonore, visuel, chimique…) à un organisme récepteur qui modifie alors son comportement.

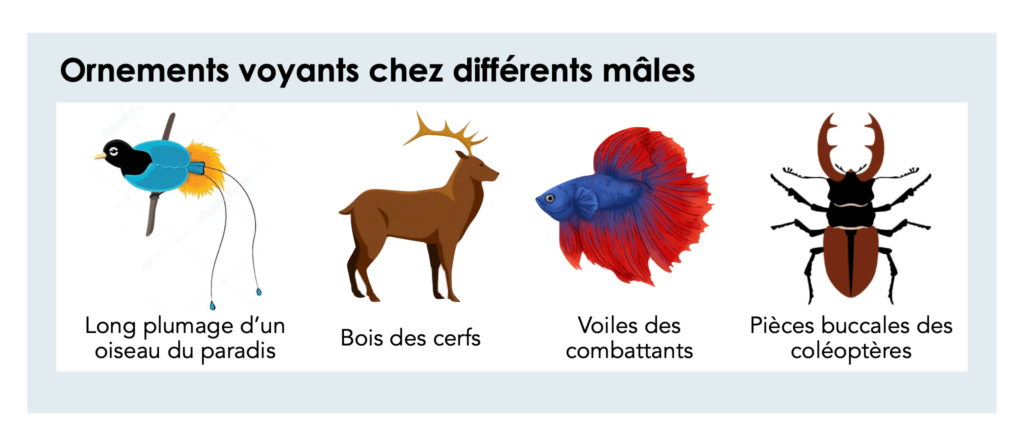

La communication peut servir à favoriser le rapprochement entre individus.

Les mâles, présentant parfois un fort dimorphisme sexuel (=différences importantes entre l’apparence du mâle et de la femelle) témoignant de leur qualité, auront la préférence des femelles et donc l’accès à la reproduction : cette sélection sexuelle participe à la sélection naturelle. Ces caractères sont favorisés tant que les avantages qu’ils procurent dans l’accès aux partenaires sexuels est supérieur aux inconvénients qu’ils entrainent pour la survie.

Résumé du chapitre en vidéo!!

Fiche revision, par ici !!!

Fiche revision, par ici !!!

Chapitre 4 : La répartition de l’énergie solaire sur Terre

THEME 2 : LE SOLEIL, NOTRE SOURCE D’ENERGIE

Chapitre 4 : La répartition de l’énergie solaire sur Terre

Quelle est la proportion de puissance solaire atteignant la Terre ?

I- PUISSANCE SOLAIRE RECUE PAR LA TERRE :

Bilan 1 : Plus de 99,9 % de la puissance reçue par la surface terrestre provient du Soleil. Pourtant, la Terre ne reçoit qu’une infime partie (environ un demi-milliardième) de la puissance émise par le Soleil. Cette proportion de la puissance totale est déterminée par le rayon de la Terre et sa distance au Soleil.

La Terre, de rayon RT, est située à une distance D du Soleil. À cette distance, la puissance solaire totale se répartit sur toute une sphère de rayon D, dont la surface vaut 4π⋅D2. De toute la puissance répartie sur cette sphère, la Terre en intercepte une proportion, sur une surface égale à π⋅RT2. La Terre intercepte donc une proportion ε de la puissance émise par le Soleil égale à :

La puissance totale interceptée par la Terre est naturellement répartie sur l’ensemble de sa surface par la rotation journalière du globe terrestre. Elle est de 341 W/ m².

Comment l’énergie solaire est-elle répartie au cours de la journée ?

II- LES VARIATIONS JOURNALIERES DE TEMPERATURE :

Bilan 2 : La puissance radiative reçue du Soleil par une surface plane est proportionnelle à l’aire de la surface et dépend de l’angle entre la normale à la surface et la direction du Soleil.

Lorsque l’angle entre la normale à la surface plane et la direction du Soleil augmente, l’aire de la surface éclairée par un rayonnement augmente et donc la puissance radiative reçue du Soleil par unité de surface diminue.

La rotation de la Terre sur elle même en 24h se fait selon un axe reliant le pôle sud et le pôle nord. Cette rotation modifie l’angle d’incidence des rayons solaires entre la normale à la surface et la direction du Soleil. Ainsi la puissance solaire reçue par unité de surface terrestre varie en fonction de l’heure de la journée : on parle de variation diurne.

Comment l’énergie solaire est-elle répartie au cours d’une année ?

III- LES VARIATIONS ANNUELLES DE TEMPERATURE :

Bilan 3 : Au cours de l’année, la rotation de la Terre autour du Soleil modifie sa position par rapport à celui-ci selon une trajectoire elliptique.

Par ailleurs, l’axe de rotation de la Terre n’est pas perpendiculaire au plan de l’écliptique mais forme un angle d’environ 23.4°. Il en résulte que, pour une même région, l’angle d’incidence du rayonnement solaire sur cette surface varie en fonction de la position de la Terre au cours de sa révolution autour du Soleil.

Dans ces positions extrêmes, la Terre « présente » alternativement son hémisphère Nord, puis son hémisphère Sud au Soleil. La durée d’éclairement et donc d’échauffement varie ainsi pour une même région au cours du trajet de la Terre autour du Soleil.

Lors des solstices, un même hémisphère est tantôt incliné vers le Soleil, c’est l’été, tantôt incliné dans la direction opposée, c’est l’hiver.

L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de révolution autour du Soleil, constante au cours du temps, conduit à une variation de la quantité d’énergie reçue en fonction du temps, se traduisant par le phénomène des saisons.

Comment l’énergie solaire est-elle répartie selon la latitude ?

IV- INFLUENCE DE LA LATITUDE SUR LA REPARTITION DE L’ENERGIE SOLAIRE :

https://svtanim.pagesperso-orange.fr/angle_energie_2.htm

Bilan 4 : Les moyennes annuelles de température au sol sont d’autant plus fortes que l’on se rapproche de l’équateur, et d’autant plus basses que l’on va vers les pôles. Ceci explique en grande partie les climats, zonés de façon latitudinale.

En effet, en raison de la rotondité de la Terre, le rayonnement solaire frappe sa surface de façon oblique d’autant plus que la latitude est élevée, alors que le rayonnement atteignant l’équateur est perpendiculaire à la surface du sol.

Conclusion générale : La puissance radiative reçue du Soleil par une surface plane est proportionnelle à l’aire de la surface et dépend de l’angle entre la normale à la surface et de la direction du Soleil.

De ce fait, la puissance solaire reçue par unité de surface terrestre dépend :

- De l’heure (variation diurne)

- Du moment de l’année (variation saisonnière)

- De la latitude (variation climatique)

Résumé du chapitre en vidéo:

Chapitre 4 : La biodiversité change au cours du temps

Comment décrire la biodiversité actuelle ?

I- LES ÉCHELLES DE LA BIODIVERSITÉ :

DM Les 3 Échelles de la biodiversité

site à consulter pour le DM :

https://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/42459/mod_resource/content/1/story_html5.html

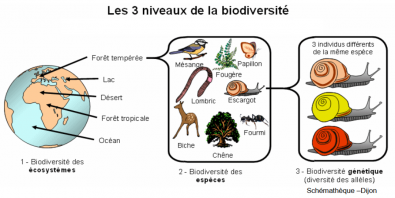

La biodiversité est la diversité des êtres vivants présents sur Terre.

Elle peut s’observer à 3 niveaux du monde vivant :

- diversité des écosystèmes: la variété des milieux de vie des êtres vivants (forêt tropicale, forêt tempérée, mare, rivière, milieu marin …) est due aux conditions physico-chimiques (T°, humidité, pH, luminosité…).

- diversité des espèces vivant dans l’écosystème.

- diversité génétique entre les individus de l’espèce : cette biodiversité est due à l’existence de plusieurs allèles pour un même gène.

Comment expliquer la biodiversité d’un même caractère chez des individus d’une même espèce ?

- La biodiversité génétique

Bilan 1: Au sein d’une même espèce, la variabilité des phénotypes entre les individus repose sur la variabilité de l’ADN. : Tous les individus d’une même espèce possèdent les mêmes gènes, mais pas obligatoirement les mêmes allèles pour ces gènes.

Les allèles étant les différentes versions possibles d’un même gène, ils sont le résultat de mutations affectant la séquence nucléotidique.

La biodiversité génétique représente donc la diversité des allèles possédés par les individus d’une même espèce.

Une vidéo pour résumer !

Comment définir une espèce, outil de description de la biodiversité ?

- La notion d’espèce

https://www.tous-vivants-tous-differents.org/media-jeux

Bilan 2 : Le concept d’espèce a été inventé par l’Homme pour décrire la biodiversité en regroupant des individus selon des critères déterminés.

Actuellement une espèce est définie comme un ensemble d’individus capables de se reproduire entre eux (critère d’interfécondité) et dont la descendance est fertile.

Pourtant cette définition est un concept qui n’est pas toujours adapté à la réalité biologique ; que dire des espèces fossiles dont on ne peut pas tester l’interfécondité, que dire des hybrides fertiles… La définition d’espèce est donc en constante évolution.

Comment la biodiversité évolue-t-elle au cours du temps ?

II- Les changements de biodiversité au cours du temps

Bilan 3 : La biodiversité se renouvelle en permanence : des espèces apparaissent et d’autres disparaissent. Les espèces actuelles ne représentent qu’une infime partie des espèces ayant vécu sur Terre. Ce renouvellement peut être observé à l’échelle d’une vie humaine grâce à une évolution de la biodiversité génétique rapide (exemple résistance des moustiques aux insecticides…)

L’étude de la biodiversité passée nécessite l’examen de fossiles, c’est à dire des restes ou des traces d’êtres vivants transformés en roche sédimentaire. Les fossiles nous permettent de connaître une petite partie des êtres vivants du passé, et montrent que la biodiversité a subi de nombreuses modifications au cours des temps géologiques. La plupart du temps l’évolution de la biodiversité se fait de façon progressive. Ou parfois de façon brutale, comme lors

des crises biologiques majeures liées à des modifications environnementales (impact météoritique, activité volcanique majeure…). Elles ont entrainé des extinctions massives et brutales d’espèces. Elles sont suivies de périodes de diversification du vivant (= radiation adaptative).

Les activités humaines sont responsables d’une réduction importante et rapide de la biodiversité, ce qui peut laisser penser que nous vivons une 6ème crise de la biodiversité.

Les origines sont nombreuses : destruction des écosystèmes (déforestation), surexploitation (braconnage, surpêche…), introduction d’espèces invasives, pollution, changement climatique…

Pour aller plus loin:

Une vidéo pour résumer le chapitre :

Des QCM pour réviser:

Chapitre 8 : La dynamique de la lithosphère

![Ice Age: Continental Drift [Drive-In Movies] | THE STUDIOSCOOP](https://24.media.tumblr.com/tumblr_m5a195jubT1r5hnvto1_400.gif)

Quelles sont les caractéristiques des frontières de plaque ?

I- La mobilité horizontale de la lithosphère.

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

Annexe 1 frontières de plaques

Bilan 1: La lithosphère terrestre est découpée en plaques lithosphériques.

Les frontières de plaques sont des zones géologiquement très actives (séismes et volcanisme), marquées par un relief accidenté (dorsales océaniques, fosses océaniques et chaînes de montagnes) et des anomalies du flux géothermique.

Cette activité géologique s’explique par le mouvement de plaques rigides, produisant des déformations aux frontières entre les plaques. Les mouvements peuvent être quantifiés grâce à la géodésie spatiale, ils sont de 2 types :

– mouvements de convergence au niveau des fosses océaniques et des chaînes de montagnes,

– mouvements de divergence au niveau des dorsales océaniques.

Comment peut-on déterminer qu’une plaque s’est déplacée dans le passé?

II- Quantifier le déplacement passé des plaques.

Correction – avec magnétomètre

Bilan 2: Les mouvements relatifs des plaques dans le passé peuvent être quantifiés à partir d’indices géologiques grâce :

– à la datation des anomalies magnétiques, fossilisés dans les basaltes répartis de part et d’autre des dorsales océaniques.

– Aux alignements volcaniques intraplaques qui permettent de caractériser le mouvement de la plaque par rapport à la position d’un point chaud supposé fixe.

Les mouvements et les vitesses déterminés à l’aide de ces techniques sont conformes à ceux mesurés grâce aux données géodésiques.

résumé en vidéo!

Quel est le comportement des plaques au niveau des dorsales ?

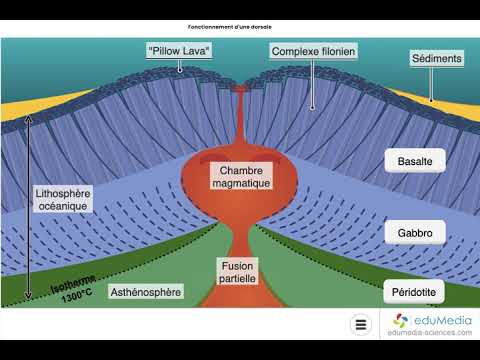

III- Dynamique des zones de divergence : les dorsales océaniques

1°/ Magmatisme au niveau des zones de divergence.

Eruption volcanique au niveau d’une dorsale rapide:

Bilan 3: Sous l’effet des forces de divergence, en lien avec les cellules de convection du manteau, la pression diminue sous l’axe de la dorsale faisant remonter la péridotite du manteau asthénosphérique, sans perte de chaleur, cela se matérialise par la remontée de l’isotherme 1300°C.

Dans ces conditions le géotherme de la dorsale recoupe le solidus de la péridotite et elle fond partiellement (=fusion partielle) et donne du magma qui remonte.

Le magma peut remonter jusqu’à la surface et former une roche volcanique à texture microlitique : le basalte (pillow lava) ou refroidit plus en profondeur et forme une roche à texture grenue : le gabbro. Tout ceci permet la mise en place d’une nouvelle croûte océanique ; c’est l’accrétion océanique.

résumé en vidéo !!!

2°/ Evolution de la lithosphère océanique.

Bilan 4 : Dès lors qu’elles se sont formées à l’axe de la dorsale, de l’eau de mer circule dans les roches de la croûte océanique jusqu’à la partie supérieure du manteau. Les eaux froides se réchauffent au contact des roches avant d’être expulsées au niveau des sources hydrothermales.

A cause de l’hydrothermalisme et de leur refroidissement progressif, les roches de la croûte océanique et du manteau lithosphérique supérieur se transforment (s’hydratent) progressivement (en effet les associations minéralogiques ne sont stables que dans des conditions physico-chimiques données).

De plus le refroidissement de la LO, entraine l’enfoncement de l’isotherme 1300°C, de sorte que le manteau lithosphérique s’épaissit (la lithosphère océanique s’épaissit donc également). Ces phénomènes entrainent une augmentation progressive de la densité de la LO jusqu’à dépasser celle de l’asthénosphère, cela cause son enfoncement.

Des QCM pour réviser:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=307

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=136

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=330

Quel est le comportement des plaques au niveau des fosses océanique et des chaines de montagne ?

IV- Dynamique des zones de CONVERGENCE :

1°/ Les zones de subduction

a) Marqueurs géologiques des zones de subduction.

Bilan 5: Au niveau des zones de subduction, la lithosphère océanique plonge en profondeur (dans l’asthénosphère), sous une LC ou une autre LO moins dense. Ces zones sont caractérisées par :

– une forte activité sismique superficielle et profonde. Les séismes sont disposés sur un plan incliné (plan de Wadati Benioff).

– une forte activité volcanique (volcans explosifs) sur la plaque chevauchante

– un relief négatif : fosse océanique, qui correspond à la frontière entre les 2 plaques convergentes.

b) Magmatisme des zones de subduction.

Bilan 6 : Les zones de subduction sont marquées par une forte activité volcanique, il y a donc production d’une quantité importante de magma. Ces magmas sont issus de la fusion partielle de la péridotite du manteau de la plaque chevauchante, la fusion partielle est permise grâce à l’abaissement du solidus de la péridotite par son hydratation. L’eau hydratant la péridotite provient de la déshydratation des roches de la CO subduite, dont une partie a été hydratée précédemment dans l’océan lors de son refroidissement et par hydrothermalisme (métamorphisme de basse pression et basse température).

Lors de la subduction, les roches de la LO sont soumises à une forte augmentation de la pression et dans une moindre mesure de la température, les minéraux ne sont alors plus stables, ils se transforment au cours de réactions chimiques qui libèrent de l’eau (par métamorphisme de haute pression et basse température).

Le magma produit, peut soit remonter jusqu’à la surface et refroidir rapidement pour donner une roche volcanique : l’andésite, ou refroidir plus lentement en profondeur et former des roches plutoniques comme les granodiorites.

Le magmatisme des zones de subduction produit des roches différentes, mais leur minéralogie atteste toujours d’un magma riche en eau (minéraux hydroxylés= comportant un ou plusieurs groupements OH).

c) Subduction et tectonique des plaques.

Bilan 7 : Nous avons déjà vu que la densité de la LO augmente au cours de son vieillissement (lié à son épaississement), ce qui entraine un déséquilibre gravitaire, causant son enfoncement dans l’asthénosphère.

De plus, les transformations minéralogiques liées à la subduction, causent une augmentation de la densité des roches de la CO, ce qui entretient la dynamique de la subduction en exerçant une traction gravitaire de la plaque plongeante.

Le plongement de la LO par subduction, entretient donc le mouvement de divergence au niveau des dorsales océaniques.

L’augmentation de la densité de la lithosphère constitue un facteur important contrôlant la subduction et, par suite, les mouvements descendants de la convection. Ceux-ci participent à leur tour à la mise en place des mouvements ascendants.

2°/ Les zones de collision.

Bilan 8: L’affrontement de lithosphères continentales, de même densité, lors de la collision, conduit à un épaississement crustal (le Moho peut atteindre 70km de profondeur au lieu de 30 = racine crustale).

L’épaisseur de la croûte résulte d’un raccourcissement horizontal et d’un empilement des matériaux lithosphériques.

Raccourcissement et empilement sont attestés par un ensemble de structures tectoniques déformant les roches en surface (plis, failles, chevauchements, nappes de charriage) et en profondeur avec un empilement d’écailles crustales.

Chapitre 7 Structure du globe terrestre

Quelles sont les techniques d’exploration du globe terrestre et quels renseignements fournissent-elles ?

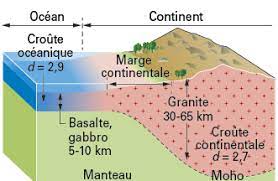

I- LA SURFACE TERRESTRE : Contrastes entre les océans et les continents

Bilan 1 : Les altitudes de la croûte terrestre sont contrastées. L’altitude moyenne de la croûte continentale est de l’ordre de 840m, tandis que celle de la croûte océanique est de l’ordre de -3800m : il y a donc une répartition bimodale des altitudes.

Cette distribution est en lien avec la nature océanique ou continentale de la croûte. En effet elles sont géologiquement différentes :

– la CC est composée majoritairement de granite (roche magmatique plutonique constituée de quartz, micas et feldspaths) d’une densité de 2.7.

– La CO est constituée de 2 roches magmatiques de même composition (pyroxènes, plagioclases (et olivine)), le basalte de structure microlitique (refroidissement rapide du magma en surface) le gabbro de structure grenue (refroidissement lent du magma en profondeur) ont une densité de 2.9.

Comment les scientifiques sont-ils parvenus à déterminer la structure interne de notre planète ?

II- La structure du globe terrestre.

Voici à quoi ressemble l’endroit le plus profond de la Terre:

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tomographie2/

Bilan 2: Les informations tirées du trajet et de la vitesse des ondes sismiques permettent de comprendre la structure interne de la Terre :

Les ondes sismiques sont réfléchies ou réfractées lorsqu’elles passent d’un milieu à un autre, la surface de contact entre ces 2 milieux est appelée discontinuité. L’analyse des ondes sismiques montre 3 discontinuités majeures :

- le Moho qui sépare la croûte terrestre et le manteau (à 10 km pour la CO et 30km pour la CC)

- La discontinuité de Gutenberg à 2900 km qui sépare le manteau et le noyau externe.

- La discontinuité de Lehmann à 5100 km qui sépare le noyau externe liquide et le noyau interne solide.

La vitesse des ondes dépend de la nature des roches traversées mais aussi de leur rigidité. Des études précises des sismogrammes ont permis d’établir le modèle sismique du globe PREM (Preliminary Reference Earth Model) . A 100km de profondeur (soit 1300°C) on observe un ralentissement des ondes sismiques (LVZ). Ceci indique que la péridotite du manteau devient ductile. On distingue alors la lithosphère cassante (croûte + manteau lithosphérique rigides) et l’asthénosphère constituée de manteau ductile.

Comment la chaleur évolue-t-elle dans les différentes couches du globe ?

III- Modèle thermique de la Terre.

Bilan 3: La température croit avec la profondeur. Le gradient géothermique est l’augmentation de la température en degrés par kilomètre. Sa valeur varie selon les zones, mais elle est en moyenne de 30°C par kilomètre dans la croûte continentale.

Le gradient est beaucoup plus important dans la lithosphère que le reste du manteau, cela est dû au mode de transfert de la chaleur.

– Dans la lithosphère, où les roches sont solides, la chaleur est transférée de proche en proche par conduction, or ce transfert est peu efficace, d’où le gradient fort.

– Dans l’asthénosphère et le reste du manteau où les roches sont ductiles, la chaleur est transférée par convection, le transfert de chaleur s’accompagne d’un mouvement de matière (cellules de convection), ce mode est très efficace d’où le faible gradient dans le manteau.

La propagation des ondes sismiques (visualisée par tomographie), montre également des anomalies de vitesse par rapport au modèle PREM, cela montre la présence d’hétérogénéités thermiques au sein du manteau.

Des QCM pour s’entrainer :

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=217

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1425

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1423

Chapitre 6 : Génome humain et histoire de l’humanité

Comment les connaissances sur l’ADN permettent-elles d’identifier les individus ?

I- Connaître le génome humain.

Correction par ici !

Vidéo 1: Analyse d’empreintes génétiques dans une enquête policière:

Vidéo 2: Marvin Anderson libéré grâce à son ADN

Bilan 1 :

Le génome des humains modernes (Homo sapiens) a été complètement séquencé en 2004 après 15 années d’une collaboration internationale.

Chaque cellule humaine comporte 3 milliards de paires de nucléotides répartis sur 46 chromosomes. Environ 20 000 gènes ont été identifiés, ils n’occupent que 1.5% de la totalité du génome. La fonction de la plus grande partie du génome reste donc inconnue.

Chaque individu est génétiquement unique par sa combinaison d’allèles qui théoriquement est propre à chacun. Ainsi, le génome d’une personne permet de l’identifier de la même manière qu’une empreinte digitale (sauf pour les vrais jumeaux car leur profil génétique est identique).

Cependant, la diversité génétique intraspécifique est faible chez l’Homme puisque 99,6 % de nos génomes sont identiques, mais 0,4 % de différences représentent tout de même plusieurs millions de nucléotides !

En comparant différents génomes humains, il est aussi possible de reconstituer leurs liens de parenté sachant que la moitié des allèles d’un individu provient de la mère et l’autre moitié du père.

Comment les progrès de la science améliorent-ils nos connaissances sur la lignée humaine ?

II-Séquençage du génome et parenté entre les êtres humains.

Bilan 2:

A partir de restes fossiles, on peut aussi connaître les génomes d’êtres humains disparus (Homme de Néanderthal, Homme de Denisova…).

En comparant les génomes anciens et actuels, on peut reconstituer les principales étapes de l’histoire humaine récente. En effet, les génomes portent en eux les traces de l’histoire de leurs ancêtres. Ces traces s’altèrent avec le temps mais permettent néanmoins de remonter à un grand nombre de générations.

Comment expliquer l’origine de la diversité génétique entre les différentes populations humaines ?

III- Diversité génétique et environnement

Bilan3 :

Quand les génomes de différentes populations du globe sont comparés, on observe des différences génétiques : les fréquences des allèles sont différentes en fonction des régions du globe et de l’environnement (exemple de la tolérance au lactose).

Cette répartition hétérogène des allèles résulte de la sélection naturelle : dans un environnement donné, un allèle conférant un avantage de reproduction à un individu sera davantage transmis aux générations suivantes donc sa fréquence augmentera au cours des générations. C’est l’inverse pour un allèle désavantageux qui disparaitra progressivement de la population au cours des générations.

Cette sélection naturelle peut avoir eu lieu dans le passé (cas de la résistance à la peste) ou se dérouler actuellement (cas de la tolérance au lactose, cas de la résistance à l’altitude chez les tibétains)

Chapitre 3 : L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées

Comment sont assurées les différentes fonctions au sein d’un organisme pluricellulaire à différentes échelles de taille ?

I- L’organisme pluricellulaire aux différentes échelles.

correction par ici !

Bilan 1 : Chez les organismes pluricellulaires, les organes assurent une ou plusieurs fonctions grâce aux cellules spécialisées qui les constituent.

La plupart du temps, les cellules spécialisées dans une fonction s’assemblent en tissu.

Une cellule spécialisée accomplie une fonction particulière grâce aux organites qu’elle contient et aux molécules qu’elle produit.

Les cellules sont associées entre elles par la matrice extra-cellulaire (MEC), qui assure l’adhérence des cellules entre elles ainsi que la formation de tissus cohérents. Chez les végétaux la MEC porte le nom de paroi.

Remarque : chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule.

MEC= ensemble de grosses molécules situées entre les cellules d’un même tissu et jouant un rôle dans l’adhérence cellulaire.

Organite : structure bien délimitée, située dans le cytoplasme d’une cellule et assurant une fonction précise. Ex : noyau, chloroplaste…

Tissu : ensemble de cellules de structure semblable et spécialisées dans la même fonction.

Les cellules spécialisées sont elles génétiquement différentes les unes des autres ?

II- L’expression de l’information génétique dans les cellules d’un organisme.

Bilan 2: Toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire sont issues d’une cellule unique (la cellule œuf). Elles possèdent donc les mêmes gènes, mais elles n’en expriment qu’une partie. Ainsi la spécialisation d’une cellule dépend des gènes qu’elle exprime : c’est l’expression génétique. En effet toutes les cellules n’expriment pas les mêmes gènes.

Lorsqu’un gène est actif (s’exprime) dans une cellule, il permet la synthèse d’une ou plusieurs molécules qui participent à la fonction de cette cellule (par exemple toutes les cellules ne produisent pas les mêmes enzymes). L’expression génétique est donc différente dans chaque type de cellule.

Quelle est la structure de l’ADN et comment porte-t-elle l’information ?

III- Organisation de l’information génétique

Bilan 3 : La molécule d’ADN (acide désoxyribonucléique) qui constitue les gènes (et donc les chromosomes) est composée de 2 brins, composées eux-mêmes de la succession de nucléotides. Ces 2 brins sont enroulés en double hélice.

Il existe 4 types de nucléotides différents : nucléotide à Adénine (A), nucléotide à thymine (T), nucléotide à Guanine (G), nucléotide à Cytosine (C).

Au sein d’un gène, c’est la succession des nucléotides = la séquence nucléotidique, qui constitue l’information génétique.

La séquence nucléotidique des 2 brins de l’ADN sont complémentaires. En face d’une thymine sur un brin, il y a toujours une adénine sur l’autre brin, de même pour une cytosine et une guanine.

Comment le métabolisme des cellules permet-il de satisfaire leurs besoins fonctionnels spécifiques ?

IV- Le métabolisme cellulaire.

Correction par ici!

Bilan 4 :

Dans un organisme pluricellulaire, les différents organes assurent des fonctions spécialisées.

Leurs cellules réalisent des échanges de matière et d’énergie et réalisent de nombreuses transformations biochimiques dans leurs organites pour produire les molécules nécessaires à leur fonctionnement : c’est le métabolisme cellulaire.

Selon la nature des molécules prélevées, on distingue deux types de métabolisme :

– le métabolisme autotrophe lorsque les molécules prélevées sont uniquement minérales (H2O, CO2…). La cellule transforme ces petites molécules en grosses molécules organiques (glucose par ex) grâce à la lumière. Ce métabolisme ne se fait que dans les organes verts d’un végétal car les cellules possèdent des organites particuliers : les chloroplastes, c’est la photosynthèse

– le métabolisme hétérotrophe lorsque les molécules prélevées sont organiques (glucide, protéine, lipide….) et transformées en de nouvelles molécules organiques et en énergie utilisables par les autres cellules de l’organisme. La respiration cellulaire est une de ces transformations de molécules organiques en énergie. Elle se déroule dans des organites présents dans toutes les cellules : les mitochondries.

Ainsi, dans un organisme animal ou végétal, toutes les cellules font la respiration cellulaire.

Les enzymes sont des macromolécules qui accélèrent les réactions biochimiques du métabolisme et permettent la transformation des substrats en produit(s).

Or les enzymes résultent de l’expression des gènes, et nous avons vu précédemment que les cellules spécialisées n’exprimaient pas les mêmes gènes, elles ne produiront donc pas les mêmes enzymes.

Les métabolismes sont complémentaires :

– aussi bien à l’échelle d’un organisme comme par exemple chez les végétaux où les cellules autotrophes (photosynthétiques) fournissent la matière organique aux cellules hétérotrophes.

– qu’à l’échelle de l’environnement dans lequel les autotrophes sont la source de matières organiques des hétérotrophes.

Ainsi, les cellules des êtres vivants échangent de la matière et de l’énergie entre eux et avec leur environnement.

Des exercices pour s’entrainer…

Chapitre 5 : Mutations et santé

Rappels de génétique avec écriture conventionnelle

Quels sont les moyens de prévision de transmission d’une maladie génétique et les traitements possibles ?

I- Conséquence d’une mutation dans une cellule germinale : les maladies génétiques :

1) Exemple de la mucoviscidose

Annexe 1 Principe Chromatographie

Bilan 1 :

La mucoviscidose est une maladie génétique fréquente (1 nouveau né /2500 environ en France), provoquée par la mutation d’un seul gène (gène CFTR sur le chromosome 7), elle est monogénique, ce qui entraine le dysfonctionnement de la protéine CFTR causant des problèmes respiratoires, digestifs….

L’allèle muté est présent chez une personne sur 25 environ dans la population (hétérozygote (N//n)). Dans le cas de cette maladie génétique, le déterminisme génétique est absolu : la présence de l’allèle muté en double exemplaire suffit (homozygote (n//n)) à déclencher la maladie. Les individus hétérozygotes sont donc porteurs sains.

L’étude d’un arbre généalogique d’une famille par un généticien permet de prévoir le risque de transmission de la maladie.

Différents traitements permettent de traiter certains symptômes, la thérapie génique, qui consiste à introduire le gène non muté dans les cellules malades, constitue un espoir de correction de la maladie.

Quelle est l’influence de l’environnement dans le déclenchement d’une maladie ?

2) Maladies génétiques et facteurs environnementaux : exemple du diabète

Correction par ici!

Bilan 2:

A partir d’études statistiques (épidémiologie) faites sur de vastes échantillons de population (grand nombre de personnes), il est possible de réaliser des analyses statistiques permettant d’identifier les facteurs responsables d’une maladie.

Il est ainsi montré que certaines maladies comme le diabète de type II ne peuvent pas être associées exclusivement à la présence d’un seul allèle muté. Ce sont des maladies polygéniques. Il existe plusieurs gènes dont certains allèles rendent plus probables le développement de la maladie sans pour autant que ce soit certain : ce sont les allèles de prédisposition.

Le plus souvent, l’impact du génome sur la santé n’est pas un déterminisme absolu. (maladies cardio-vasculaires, diabète de type II…), le mode de vie (nature du régime alimentaire, sédentarité, sport…) et/ou l’environnement interviennent de façon importante et le développement d’une maladie dépend alors de l’interaction complexe entre les facteurs du milieu et génome.

Quel est le lien entre mutations et cancers ?

II- Conséquence d’une mutation dans une cellule somatique : le cancer

correction par ici

Bilan 3 :

Des modifications du génome (souvent mutation du gène p53) des cellules somatiques surviennent au cours de la vie individuelle par mutations spontanées ou induites par un agent mutagène ou certaines infections virales. Elles peuvent donner naissance à une lignée cellulaire dont la prolifération incontrôlée est à l’origine de cancers et provoque l’apparition de tumeurs : des amas de cellules devenues immortelles.

Certaines de ces cellules tumorales acquièrent la capacité de se déplacer dans tout l’organisme ; c’est la métastase ; ces cellules cancéreuses forment alors des tumeurs malignes, le cancer se généralise ce qui réduit l’espérance de vie du malade.

On connaît des facteurs génétiques hérités qui modifient la susceptibilité des individus à différents types de cancers, on parle de prédisposition génétique.

Il y a donc de nombreuses causes possibles au développement d’un cancer : on parle de causes multifactorielles (internes et environnementales).

Grâce aux études épidémiologiques, on arrive à connaitre la ou les origines des perturbations du génome responsables d’un cancer ce qui permet d’envisager différentes mesures de protection pour limiter l’incidence (nombre de nouveaux cas) de ces cancers :

– mesure de prévention par la vaccination contre certains virus (papillomavirus, hépatite B)

– mesure de prévention par évitement des agents mutagènes (ne pas fumer, limiter l’apport en pesticides, se protéger lors d’un rapport sexuel pour limiter les infections virales…),

– mesure de surveillance par dépistage (cancer du sein, cancer du col de l’utérus, cancer du colon….).

Dans le cas de cancer déclenché, des traitements sont alors mis en place : chirurgie permettant l’enlèvement de la tumeur, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie… permettant d’éliminer toutes les cellules cancéreuses.

III- Mutation chez les bactéries et résistance aux antibiotiques.

Bilan 4:

Parmi les mutations spontanées ou induites qui se produisent aléatoirement dans les populations de bactéries, certaines confèrent des résistances aux antibiotiques.

L’application d’un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les mutants résistants à cet antibiotique, d’autant plus qu’il élimine les bactéries compétitrices sensibles et permet donc leur développement.

L’utilisation systématique de traitements antibiotiques en santé humaine comme en usage agronomique ou vétérinaire conduit à augmenter la fréquence des formes résistantes dans les populations naturelles de bactéries et aboutit à des formes simultanément résistantes à plusieurs antibiotiques.

Cela constitue un problème important de santé publique car le nombre de familles d’antibiotiques disponibles est limité. De nouvelles pratiques plus responsables des antibiotiques disponibles doivent donc être recherchées.

Des QCM pour s’entrainer

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1453

Chapitre 2 : La complexité du système climatique

Les scientifiques utilisent différents indices pour reconstituer les changements passés du climat et observer son évolution actuelle. Pour comprendre les variations du climat, il est nécessaire d’identifier les paramètres qui le contrôlent.

Quelle différence fait-on entre la météo et le climat ?

1. Distinction entre météorologie et climatologie

Bilan 1 : La météorologie étudie les conditions climatiques ‘températures, pression, pluviosité, vitesses des vent…) sur de courtes durées et en un lieu donné. Ainsi on est capable de prévoir à cours terme l’évolution de ces grandeurs pour décrire l’évolution météorologique des jours suivants.

Le climat est la moyenne pour une durée plus longue (30 ans en général) et sur une échelle plus large de l’ensemble de ces grandeurs physiques. La climatologie étudie les variations passées et futures du climat local et global à long terme (décennies, siècle, millénaires…)

Quelles sont les traces des variations climatiques passées ?

2. La variabilité naturelle du climat terrestre

Bilan 2: Différents types d’indices géologiques (comme les traces des anciens glaciers ou l’étude des grains de pollen fossiles) permettent de reconstituer les variations climatiques passées et d’observer que le climat de la terre présente une variabilité naturelle sur différentes échelles de temps (de la centaine d’année à la centaine de millions d’années).

Cependant, de nombreux témoins (mesures de la température par les stations ou satellites, du niveau des océans, de l’étendue des glaces et des glaciers…) montrent que jamais la température n’a augmenté aussi rapidement qu’actuellement. (+1 °C en 100 ans).

Quel est l’origine du réchauffement climatique actuel ?

3. FACTEURS ANTHROPIQUES ET PERTURBATIONS DU CLIMAT

Bilan 3 : A cause des activités humaines depuis l’ère industrielle, la proportion des gaz à effet de serre (méthane, CO2…) a fortement augmenté dans l’atmosphère. Jamais dans l’histoire du climat, la proportion de CO2 et la température n’ont augmenté aussi rapidement qu’actuellement.

Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement climatique global d’environ +1°C. Celui-ci est la réponse du système climatique à l’augmentation du forçage radiatif due à la hausse brutale de la proportion de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère depuis le début de l’ère industrielle.

Les principaux GES présents dans l’atmosphère sont la vapeur d’eau, CO2, CH4 et N20.

L’atmosphère absorbe l’intégralité du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre et le réémet dans toutes les directions (Effet de serre). Lorsque la concentration des GES augmente, le rayonnement infrarouge émis par l’atmosphère est davantage absorbé. Ceci entraîne une baisse du rayonnement réémis vers l’espace. Il en résulte donc une augmentation du rayonnement thermique atmosphérique et donc de la puissance radiative reçue par le sol.

L’énergie supplémentaire associée à l’augmentation du forçage radiatif est essentiellement stockée dans les océans, provoquant leur dilatation thermique, mais également par les sols : fonte des glaciers, augmentation de la température au sol.

Il en résulte une montée du niveau des océans, due pour moitié à la fonte des glaces continentales et pour moitié à la dilatation thermique.

La fonte de la banquise n’a en revanche aucune influence sur le niveau des mers.

L’océan a donc un rôle amortisseur : il absorbe la quasi-totalité de la puissance radiative supplémentaire à sa surface par une augmentation de sa température.

Cependant cette accumulation d’énergie dans les océans ainsi que la durée de vie des GES déjà présents dans l’atmosphère, rend le changement climatique irréversible à des échelles de temps de plusieurs siècles.

Quels facteurs permettent d’amplifier ou de stabiliser l’évolution du climat ?

4- Les rétroactions sur le système climatique

Bilan 4 : Les rétroactions positives amplifient l’augmentation de la température moyenne. C’est le cas de l’augmentation de la concentration de vapeur d’eau (GES) dans l’atmosphère, de la fonte des glaces qui diminue l’albédo et du dégel partiel du pergélisol (= permafrost) qui libère des GES dans l’atmosphère. Les rétroactions négatives, au contraire, amortissent l’augmentation du forçage radiatif. Ainsi, davantage de CO2 atmosphérique favorise la végétalisation, puits de carbone à court terme. L’augmentation de la couverture nuageuse due à l’augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique augmente l’albédo et diminue ainsi le forçage radiatif.

L’océan a un rôle amortisseur fondamental en absorbant à sa surface une fraction très importante de l’énergie supplémentaire due au forçage radiatif positif. Par la dilatation thermique de l’eau, l’élévation de température en surface des océans conduit à une élévation du niveau océanique. À ce phénomène s’ajoute la fonte des glaces continentales qui contribue aussi très fortement à la montée des eaux. L’accumulation d’énergie dans les océans rend le changement climatique irréversible à l’échelle de plusieurs siècles.

Une vidéo pour tout résumer…

QCM pour s’entrainer:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=Tale-Ens-Sc&id=1328

CHAPITRE 3 : LA CELLULE, UNE STRUCTURE COMPLEXE

Fiche de Rappels

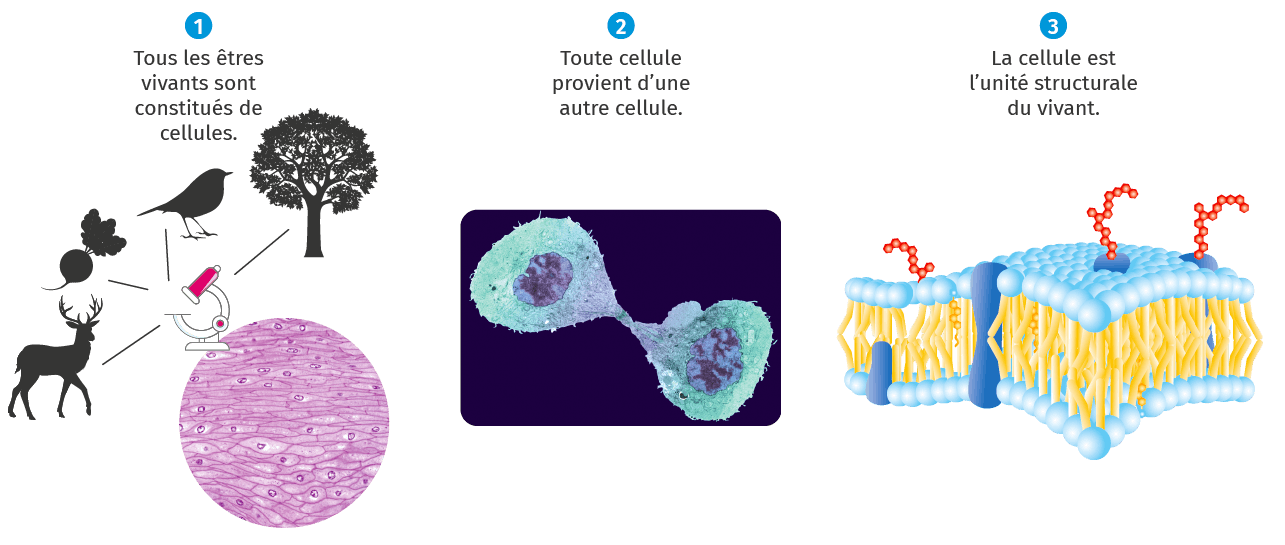

Rappels : Les êtres vivants sont constitués d’un ensemble de molécules très varié : eau, ions, molécules organiques. Chez tous les êtres vivants, cette matière s’organise en structure stable et dynamique à la fois ; les cellules. Elles sont capables de se reproduire et d’effectuer des échanges.

Comment est né le concept de cellule comme unité structurale du monde vivant ?

1- LA CONSTRUCTION DE LA THEORIE CELLULAIRE:

Annexe 1 avant la théorie cellulaire

Annexe 2 construction de la théorie cellulaire

Bilan 1 : L’invention du microscope a permis d’observer que la matière vivante, malgré une grande diversité, présente une organisation en unités appelées cellules. La théorie cellulaire, née d’intuitions mises en relation avec des observations permises par des progrès techniques, indique que les cellules constituent toujours l’unité de structure, de fonction et de reproduction du vivant. Il a fallu plusieurs siècles, les réflexions et travaux de nombreux savants et chercheurs pour que cette théorie soit élaborée et s’impose.

Cette théorie postule que :

-tous les êtres vivants sont constitués d’une (ou plusieurs) cellule(s) ;

-la cellule est la plus petite unité structurale du vivant ;

-toute cellule provient d’une autre cellule.

Quelles sont les techniques d’observation des cellules ?

2-L’EXPLORATION DES CELLULES GRACE AUX MICROSCOPES :

correction

Les différentes échelles du vivant: https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/

Bilan 2 : La structure de la cellule a été décrite grâce aux progrès de la microscopie. L’invention du microscope électronique dans les années 1930 a permis d’explorer l’intérieur des cellules et de faire le lien entre les molécules et les structures cellulaires comme les chloroplastes ou la membrane plasmique.

Quelles sont la nature et l’importance des échanges réalisés par la cellule avec son environnement ?

3- UN MILIEU CELLULAIRE DÉLIMITÉ MAIS OUVERT

Correction de l’activité 4

Bilan 3 : La membrane plasmique sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire. Elle est constituée de lipides, majoritairement des phospholipides, et de protéines.

Les phospholipides sont des molécules possédant une partie hydrophile et une partie lipophile. En milieu aqueux, elles s’assemblent spontanément en une bicouche stable, en regroupant leurs parties lipophiles au cœur de la bicouche.

Le cytoplasme n’est pas un milieu clos ; des échanges de matière et d’énergie ont lieu avec le milieu extracellulaire à travers la membrane plasmique. Ces échanges sont sélectifs, ce qui permet d’établir un milieu cytoplasmique différent du milieu extracellulaire, et d’assurer à la cellule un approvisionnement en matière et en énergie, selon ses besoins.

Des QCM pour s’entrainer:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Ens-Sc&id=932

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Ens-Sc&id=1037

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Ens-Sc&id=1009

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Ens-Sc&id=1014

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Ens-Sc&id=1012

Une vidéo pour tout résumer….