Chapitre 1 : Système nerveux et réflexes

- Les caractéristiques des réflexes

- Définitions

Rappels sur le système nerveux

La contraction musculaire, mobilisée dans de nombreux comportements, résulte d’une commande nerveuse. Le mouvement induit peut-être involontaire ou volontaire. Dans les deux cas, le système nerveux central intervient, mais de manières différentes.

Un réflexe est un mouvement involontaire, stéréotype et coordonné. Il fait suite à une stimulation. Les réflexes mettent en jeu différents éléments qui constituent l’arc-réflexe.

- L’exemple du réflexe myotatique

Act 1 : TP ExAO réflexe achilléen

Chapitre 12 : La dynamique des écosystèmes

I- L’ORGANISATION D’UN ECOSYSTEME :

- Biocénose et biotope : deux entités de l’écosystème en interaction

Bilan 1 : Un écosystème est constitué d’un biotope et d’une biocénose :

– Le biotope est le milieu de vie des êtres vivants. Il est caractérisé par un ensemble de paramètres abiotiques ou physico- chimiques (climat, luminosité, pH, pluviométrie, nature géologique des sols….).

– La biocénose est l’ensemble des êtres vivants présents dans le biotope. La biocénose est constituée de plusieurs populations, c’est-à-dire d’un ensemble d’individus de la même espèce vivant dans le temps et l’espace étudiés.

Le biotope influence la répartition de la communauté des êtres vivants. Par exemple, en forêt, la nature géologique du sous-sol va conditionner les espèces végétales présentes. La température moyenne d’une région va aussi conditionner la répartition des espèces animales et végétales (exemple d’une forêt tropicale en zone climatique chaude, une toundra en zone climatique polaire…).

- Les interactions entre les êtres vivants de l’écosystème :

Bilan 2 : Les êtres vivants de la biocénose interagissent entre eux, soit parce qu’ils utilisent une même ressource du milieu, soit parce que l’un constitue une ressource pour l’autre.

Ces relations se définissent par l’effet que l’interaction impose à chacun des partenaires. Souvent liées à la nutrition des êtres vivants, ces interactions impactent la survie des êtres vivants mais aussi leur capacité à se reproduire.

On distingue parmi ces interactions :

– l’exploitation (prédation, parasitisme) pour laquelle les interactions sont dissymétriques favorables à une espèce mais défavorables à l’autre

– le mutualisme dont les effets sont favorables pour la valeur sélective des 2 partenaires. Lorsque cette interaction est durable, on parle de symbiose.

– la compétition : interaction dont les effets sont défavorables pour les deux. Il peut y avoir de la compétition pour l’accès à l’eau, à la lumière, aux nutriments…

Elle peut se manifester entre individus d’une même espèce ou d’espèces différentes.

II- LE FONCTIONNEMENT D’UN ECOSYSTEME

- Les stocks et les flux de matière et d’énergie au sein de l’écosystème

Bilan 3 : Au sein d’un écosystème, des transferts de matière appelés flux se font entre les êtres vivants et leur milieu de vie (atmosphère, sol) mais aussi entre les êtres vivants essentiellement par des relations alimentaires.

On trouve de nombreuses chaînes alimentaires au sein de l’écosystème, toutes connectées. On préfère donc parler de réseau trophique. Dans un réseau trophique, il y a une importante circulation de matière (eau, matière organique avec du carbone et de l’azote) et donc d’énergie entre les êtres vivants.

On distingue les flux de matière :

– entrant dans l’écosystème : les producteurs primaires (végétaux chlorophylliens) qui fabriquent des molécules organiques (=biomasse) grâce à l’eau absorbée par leurs racines, le dioxyde de carbone (forme minérale du carbone) puisé par les feuilles et l’énergie lumineuse captée par les feuilles, au cours de la photosynthèse. Elle permet la fabrication (=entrée) de matière organique et d’énergie dans l’écosystème. Ce sont donc des êtres vivants autotrophes (ils fabriquent leur propre matière grâce à la photosynthèse). 6CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6O2

– circulant dans l’écosystème : à travers les réseaux trophiques (ensemble des chaînes alimentaires dans un écosystème).

Les consommateurs sont donc des hétérotrophes, ils utilisent la matière organique produite par d’autres êtres vivants comme source d’énergie et de matière pour croître et vivre. Ils la dégradent lors du processus de respiration (C6H12O6 (glucose) + 6O2 → 6CO2 + 6H2O).

– sortant de l’écosystème : lors de la respiration, la matière organique est dégradée en CO2 qui sort de l’écosystème et rejoint l’atmosphère. Les végétaux perdent aussi de l’eau par l’évapotranspiration.

Une partie de la matière est recyclée après la mort de l’individu, notamment grâce aux êtres vivants du sol.

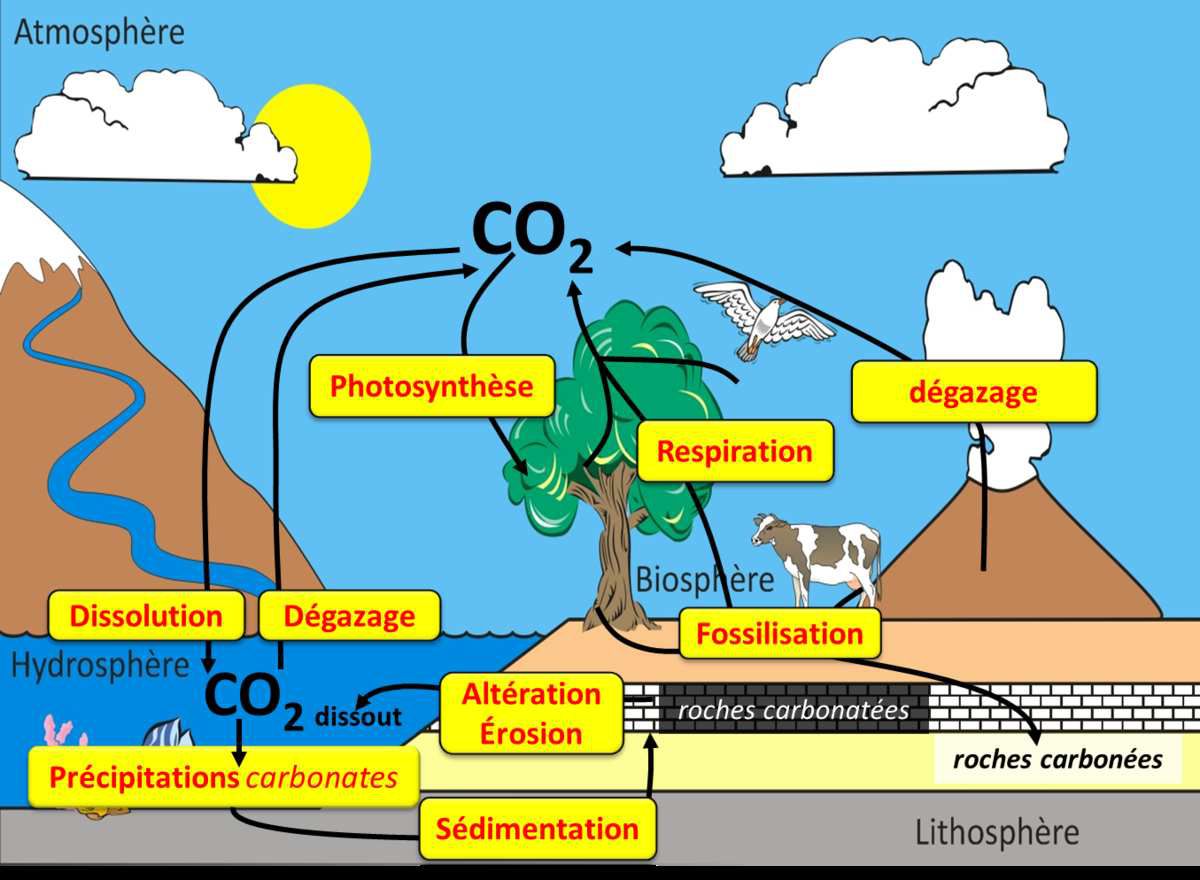

2- La place des écosystèmes dans les cycles biogéochimiques

Bilan 4 : Par son fonctionnement dynamique, l’écosystème forestier participe au cycle du carbone global.

Un cycle se caractérise par la circulation d’un élément (carbone par exemple) d’un compartiment à un autre jusqu’à ce qu’il retourne à son point de départ. Les compartiments sont appelés des réservoirs et l’élément y séjourne pour une durée variable.

A l’intérieur de l’écosystème forestier, les réservoirs de carbone sont les producteurs primaires, les consommateurs, les décomposeurs. Ces 3 réservoirs échangent le carbone avec l’atmosphère qui est un réservoir important de carbone (sous forme de CO2).

En réalisant des bilans d’entrée et de sortie de matière (ex : le carbone) sur une année, on peut mesurer l’effet des écosystèmes dans les grands cycles géochimiques (cycle du carbone ici). L’écosystème forestier participe à l’équilibre du cycle naturel du carbone : il y a quasiment autant de carbone qui entre dans l’atmosphère que de carbone qui en sort.

Mais l’espèce humaine est un aussi élément de l’écosystème forestier. Ses actions (déforestation, combustion, incendies provoqués…) déséquilibrent les flux de matière dans le cycle du carbone. C’est pourquoi actuellement, il y a plus de CO2 quittant l’écosystème forestier que de CO2 entrant dans l’écosystème. Il y a alors une augmentation du CO2 atmosphérique responsable du réchauffement climatique.

III- Equilibre dynamique d’un écosystème après une perturbation par un facteur externe.

lien vers le site: https://view.genial.ly/6083ef02d127fd0d375f82f0/presentation-traam-1-spe-perturbations-et- resilience

lien vers Prométhée: https://www.promethee.com/

lien vers géoportail: https://www.geoportail.gouv.fr/

lien vers Edu’Modele: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/?heb=pinede-chenaie-sc

Bilan 5 :

Les écosystèmes ne sont jamais stables, ils sont en permanence en équilibre dynamique spatio-temporel même sans l’action de l’Homme.

Ce dynamisme est particulièrement visible après une perturbation qui est une modification brutale de l’écosystème comme un incendie ou une maladie qui décime les populations.

Très rapidement, une succession d’espèces se met en place et recolonise progressivement l’espace. Tout d’abord, des espèces pionnières s’installent puis des espèces intermédiaires et enfin, à long terme, un stade mature est atteint. On qualifie de résilience cette capacité de l’écosystème à surmonter une perturbation et à retrouver un état proche de l’état initial. Le retour à l’état initial pour un écosystème forestier se compte en plusieurs dizaines d’années.

La complexité du réseau d’interactions et la diversité fonctionnelle favorisent la résilience des écosystèmes mais seulement jusqu’à un certain seuil de perturbation. Si le seuil est dépassé, la perturbation est irréversible (épuisement des sols).

Résumé du chapitre en vidéo:

CHAPITRE 6 : ÉNERGIE SOLAIRE ET PHOTOSYNTHÈSE

Comment l’énergie solaire est-elle utilisée par la biosphère ?

I- LE SOLEIL, SOURCE D’ENERGIE DES ETRES VIVANTS:

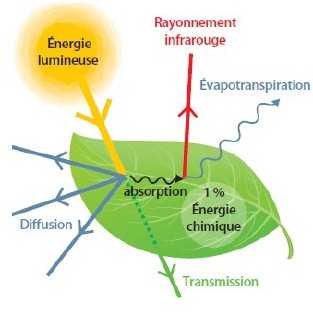

Bilan 1 : Grâce à des pigments comme la chlorophylle, les végétaux absorbent une partie de la lumière visible, le reste de la lumière les éclairant étant transmis ou réfléchi. Au final, une faible partie de la lumière solaire reçue au niveau des feuilles va permettre de réaliser la photosynthèse, c’est-à-dire la synthèse de matière organique à partir de dioxyde de carbone, d’eau et de sels minéraux.

À l’échelle de la planète, les végétaux verts utilisent de cette manière environ 0,1 % de la puissance solaire totale disponible, et convertissent ainsi une partie de l’énergie solaire en énergie chimique utilisable par les êtres vivants.

À l’échelle de la planète, la photosynthèse permet la production primaire de matière organique, qui sert ensuite d’énergie chimique à toute la biosphère. Au sein des écosystèmes, cette matière organique est utilisée pour réaliser le métabolisme : d’une part, elle est à l’origine de la production d’énergie utilisable par respiration ou fermentation et, d’autre part, elle permet de synthétiser de nouvelles molécules organiques complexes nécessaires aux êtres vivants.

Comment peut-elle être stockée dans des combustibles fossiles ?

II- LE SOLEIL, SOURCE D’ÉNERGIE PRINCIPALE DES ACTIVITÉS HUMAINES:

Bilan 2 : Dans certains environnements particuliers, une faible partie de la matière organique issue de la photosynthèse n’est pas décomposée et s’accumule dans les sédiments. À l’échelle des temps géologiques (en millions d’années), cette matière organique va se transformer en donnant des combustibles fossiles différents selon les conditions de formation et l’origine de la matière organique : le charbon d’une part, le pétrole et le gaz d’autre part.

Le temps important et les conditions particulières de leur formation font des combustibles fossiles des ressources énergétiques non renouvelables à l’échelle du temps humain.

L’importante biomasse produite grâce à la photosynthèse est à l’origine de différentes sources d‘énergies renouvelables, c’est-à-dire inépuisables à l’échelle du temps humain. Par exemple, l’exploitation du bois pour le chauffage ou la production de biométhane par dégradation des déchets organiques, sont de réelles alternatives à l’utilisation des combustibles fossiles.

Chapitre 4 : Biodiversité et évolution.

Rappels : La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 Ga et a permis l’évolution d’une grande diversité d’organisme vivants. La biodiversité recouvre l’ensemble de cette diversité biologique, à tous les niveaux d’organisation : génétique, spécifique et écosystémique.

La notion d’évolution des espèces est clairement décrite par Darwin en 1859 (où il parle notamment de sélection naturelle) et a soulevé de grands débats et controverses au sein de la communauté scientifique de l’époque.

Aujourd’hui les outils mathématiques permettent d’évaluer la biodiversité et de modéliser l’influence des mécanismes évolutifs dans sa dynamique au cours du temps.

Comment estimer la biodiversité et étudier son évolution ?

I/ Evaluer la biodiversité pour mieux la connaitre.

1- Quantifier la biodiversité

Annexe 2 Protocole logiciel BLAST

Bilan 1 : Il existe sur Terre un grand nombre d’espèces dont seule une faible proportion est effectivement connue. La biodiversité se mesure par des techniques d’échantillonnage (piégeage, observation, écoute ou prélèvement de spécimen ou d’ADN) qui permettent d’estimer le nombre d’espèces (richesse spécifique) dans différents milieux. Les composantes de la biodiversité peuvent aussi être décrites par l’abondance (nombre d’individus) d’une population, d’une espèce ou d’un plus grand taxon.

Il existe plusieurs méthodes permettant d’estimer un effectif à partir d’échantillons. La méthode de « capture–marquage-recapture » (CMR) repose sur des calculs effectués sur un échantillon. Si on suppose que la proportion d’individus marqués est identique dans l’échantillon de recapture et dans la population totale, l’effectif de celle-ci s’obtient par le calcul d’une quatrième proportionnelle. Le CMR permet d’estimer l’abondance d’une population.

2- Estimer la proportion des caractères dans les populations.

Activité 2

Bilan 2 : A partir d’un seul échantillon, l’effectif d’une population portant un caractère phénotypique donné peut également être estimé à l’aide d’un intervalle de confiance. Une telle estimation est toujours assortie d’un niveau de confiance strictement inférieur à 100% en raison de la fluctuation des échantillons. Pour un niveau de confiance donné, l’estimation est d’autant plus précise que la taille de l’échantillon est grande et/ou qu’il a été fait un grand nombre d’estimation (donc plusieurs échantillons).

II/ la composition génétique des populations au cours du temps.

Activité 3

Bilan 3 : La diversité génétique d’une population s’explique par la présence de différentes versions d’un même gène : les allèles.

Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg utilise la théorie des probabilités pour décrire le phénomène aléatoire de transmission des allèles dans une population. En assimilant les probabilités à des fréquences pour des effectifs de grande taille (loi des grands nombres), le modèle prédit que la structure génétique d’une population de grand effectif est stable d’une génération à l’autre sous certaines conditions (absence de migration, de mutation et de sélection). Cette stabilité théorique est connue sous le nom d’équilibre de Hardy-Weinberg.

Contrairement à ce que prédit le modèle de Hardy-Weinberg, la composition génétique des populations change de génération en génération (ce qui participe à l’évolution de l’espèce). Cela s’explique par le fait que les conditions du modèle sont rarement respectées. Ainsi les écarts entre les fréquences observées sur une population naturelle et les fréquences prédites par le modèle s’expliquent notamment par les effets de forces évolutives (mutation, sélection naturelle, dérive génétique, appariements non aléatoires pour la reproduction, migrations…)

III/ activités humaines et biodiversité.

Activité 4

Bilan 4 : Les activités humaines (pollution, destruction des écosystèmes, combustions et leurs impacts climatiques, surexploitation d’espèces…) ont des conséquences sur la biodiversité et ses composantes (dont la variation d’abondance) et conduisent à l’extinction d’espèces.

La fragmentation d’une population (par exemple par le passage d’une route) en plusieurs échantillons de faibles effectifs entraine, par dérive génétique, un appauvrissement de la diversité génétique d’une population ce qui fragilise l’espèce et la rend vulnérable face aux modifications de son environnement.

La connaissance et la gestion d’un écosystème permettent d’y préserver la biodiversité. Des aires protégées comme les réserves ou les parcs naturels préservent les écosystèmes et leurs espèces.

Tout le chapitre résumé en vidéo:

Chapitre 6 : Procréation et sexualité humaine

Comment se met en place l’identité sexuelle d’un individu ?

I- LE SEXE BIOLOGIQUE DE L’INDIVIDU / Rappels de collège

Le sexe biologique d’un individu dépend des chromosomes sexuels qu’il possède (XY pour le sexe masculin et XX pour le sexe féminin) et de ses gènes.

Les chromosomes sexuels et leurs gènes sont responsables des caractéristiques anatomiques et physiologiques de la personne.

Malgré des différences anatomiques et physiologiques, les appareils reproducteurs, masculins ou féminins, sont constitués :

– d’une paire de gonades (testicules ou ovaires) productrices de cellules reproductrices (spermatozoïde ou ovule),

– de voies génitales, d’organes génitaux externes et débute son fonctionnement à partir de la puberté (entre 8 et 13 ans chez les filles et 10 et 14 ans chez les garçons).

L’appareil reproducteur masculin fonctionne en continue jusqu’à la mort alors que l’appareil féminin a un fonctionnement cyclique (28 jours environ) jusqu’à la ménopause (autour de 50 ans).

Lorsqu’il y a rencontre entre un spermatozoïde et un ovule dans une trompe utérine, c’est la fécondation qui est suivie de l’implantation du jeune embryon dans l’utérus de la femme. La grossesse débute alors.

II-L’IDENTITE SEXUELLE:

Correction

La sexualité est un aspect de la personne tout au long de sa vie. Elle englobe plusieurs formes comme le comportement sexuel, l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle de l’individu.

L’identité sexuelle est la conviction pour un individu de se sentir fille ou garçon ou d’être reconnu comme fille ou garçon. Cette identité sexuelle dépend :

– du sexe biologique (déterminé par les chromosomes sexuels)

– du sexe psychologique (conviction intime d’être un garçon ou une fille)

– du sexe social c’est-à-dire que l’individu adopte des comportements stéréotypés qui, dans chaque culture, sont propres aux filles ou aux garçons.

L’orientation sexuelle d’un individu est l’attirance affective (être amoureux) et sexuelle envers une personne soit de même sexe (homosexualité), soit de sexe différent (hétérosexualité), soit des 2 sexes (bisexualité). Cette orientation sexuelle fait partie de l’intimité de l’individu

III- Fonctionnement des appareils reproducteurs masculins et féminins.

Bilan 1 : Les testicules ont deux fonctions :

– fonction de gonade : production de spermatozoïdes dans les tubes séminifères.

– fonction de glande : production de l’hormone sexuelle masculine : la testostérone, par les cellules interstitielles. Elle stimule la production de spermatozoïdes de la puberté à la mort de l’homme.

Les ovaires ont également 2 fonctions :

– de gonade (libération d’un ovule chaque 14ème jour du cycle)

– de glande (production cyclique d’œstrogène et progestérone).

Chez l’homme comme chez la femme, le fonctionnement des gonades est contrôlé par un dispositif neuroendocrinien, le complexe hypothalamo-hypophysaire.

L’hypothalamus déverse dans le sang une neurohormone la GnRH qui est transportée jusqu’à l’hypophyse où elle entraîne une sécrétion de 2 hormones la FSH et LH.

Ces deux hormones transportées par le sang jusqu’aux gonades stimulent leurs activités.

Les hormones sexuelles, secrétées par les gonades, sont détectés par l’axe hypothalamo-hypophysaire qui modifie alors sa sécrétion de GnRH, de FSH et de LH. On dit que les hormones sexuelles exercent un rétrocontrôle sur les organes à l’origine de leurs sécrétions. Ce rétrocontrôle est indispensable à la fertilité de l’individu.

IV- Mise en place du phénotype sexuel

Bilan 2 : La mise en place de l’organisation et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté.

Au moment de la fécondation, il y a fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule. On obtient une cellule œuf qui contient comme paire de chromosomes sexuels, soit deux chromosomes XX, soit un chromosome X et un chromosome Y. Au cours du développement de l’embryon, l’appareil génital se met en place en relation avec les chromosomes sexuels présents.

En effet au début du développement embryonnaire, les gonades embryonnaires sont indifférenciées, (elles ne possèdent aucun caractère mâle ou femelle) mais dans un second temps si l’embryon est masculin (cellules avec paire de chromosomes sexuels XY), un gène situé sur le chromosome Y, le gène SRY est activé et gouverne le développement des gonades indifférenciées en testicules.

Si l’embryon est génétiquement féminin (cellules avec paire de chromosomes XX) et donc en l’absence du chromosome Y, les gonades se transforment en ovaire.

Chez l’embryon, les gonades différenciées, permettent la mise en place de l’ensemble de l’appareil génital vers un phénotype mâle ou femelle. En effet les hormones (testostérone) secrétées par les testicules permettent le développement des voies génitales et des organes sexuels externes masculins. Alors que l’absence de testostérone, permet le développement des voies génitales et des organes sexuels externes féminins.

A la naissance, l’appareil sexuel est différencié mais ce n’est qu’à la puberté qu’il devient fonctionnel et secrète alors les hormones sexuelles et les cellules reproductrices.

V- LE PLAISIR SEXUEL:

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/IRMvirtuel/

Bilan : Chez tous les mammifères le comportement sexuel est sous la dépendance :

– des hormones sexuelles

– de l’activation de zones précises du cerveau qui forment le système de récompense.

Chez l’Homme, l’activité sexuelle peut avoir lieu en dehors des périodes proches de l’ovulation (où le taux d’hormones sexuelles est fort). Le système de récompense a donc une influence prépondérante.

Le système de récompense est activé par divers facteurs (sensations tactiles, odeur, vision, sons…) et est responsable du renforcement des comportements reliés à nos besoins fondamentaux (accouplement, alimentation…) en produisant automatiquement une sensation de plaisir.

La recherche des récompenses sexuelles est modulée par plusieurs types de facteurs comme le contexte culturel qui valorise ou dévalorise certaines pratiques sexuelles (exemple : le baiser).

Ainsi, chez l’Homme, les sentiments amoureux, de désir et de plaisir et les comportements sexuels ; font intervenir de nombreux facteurs, psycho-affectifs, motivationnels, cognitifs, culturels et social.

VI- Contraception et prévention contre les IST

https://www.moncorpsmacontraception.fr/

Bilan 4: Il existe plusieurs méthodes de contraception régulière qui peuvent être :

– mécaniques (préservatifs et stérilet au cuivre). Les préservatifs permettent aussi de se protéger des IST et d’éviter leur propagation.

– hormonales (pilule, patch, implant, anneau, stérilet hormonal et la pilule masculine). La connaissance de plus en plus précise des hormones sexuelles naturelles a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse exogènes qui permettent une contraception hormonale en perturbant le contrôle hormonal des appareils reproducteurs.

Ces hormones sont aussi utilisées dans la contraception d’urgence (pilules du « lendemain » et du « surlendemain »), dans l’IVG médicamenteuse ainsi que dans la pilule masculine (en cours d’essai).

Chaque personne est libre de choisir son moyen de contraception et peut utiliser plusieurs moyens contraceptifs (préservatif + pilule par exemple) pour empêcher la rencontre des gamètes ou l’implantation de l’embryon et surtout pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.

Chapitre 11 : Utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

Toute sa vie, un individu est confronté à de multiples pathogènes qu’il peut même rencontrer plusieurs fois. Chaque rencontre déclenche une réponse immunitaire qui aboutit à l’élimination éventuelle du pathogène et à la production de cellules mémoires.

Quels sont les fondements biologiques de la vaccination ?

I- La mémoire immunitaire.

Bilan 1 : Après une première rencontre avec l’AG, certaines cellules de l’immunité adaptative (LB, LTCD8 et LTCD4) sont conservées sous formes de cellules-mémoires à longue durée de vie. Cette mémoire immunitaire permet une réponse secondaire au même antigène plus rapide et quantitativement plus importante qui assure une protection de l’organisme vis-à-vis de cet antigène.

Grâce à cette capacité de mémoire, le système immunitaire peut conférer une immunité qui peut durer toute la vie contre de nombreux agents infectieux après une rencontre initiale (varicelle, rubéole, oreillons…).

Lors des contaminations ultérieures par le même micro-organisme, le corps réagira plus rapidement et efficacement, ce qui ne laissera pas le temps au micro-organisme de proliférer (la personne ne tombera pas malade).

Comment la vaccination a-t-elle permis une avancée en matière de santé humaine ?

II- La vaccination préventive, une protection individuelle et collective.

1.Se vacciner pour soi

Bilan 2 : La vaccination préventive exploite la mémoire immunitaire pour induire une protection individuelle contre des agents pathogènes.

L’injection de produits immunogènes mais non pathogènes (particules virales, virus atténués…), provoque la formation d’un réservoir de cellules mémoires dirigées contre le pathogène, ce qui prépare l’organisme à répondre rapidement et efficacement à un contact ultérieur possible avec ce pathogène.

L’adjuvant du vaccin aide à déclencher la réponse immunitaire innée indispensable à l’installation de la réaction adaptative.

La vaccination préventive améliore donc les capacités de défense d’un individu, il devient immunisé.

Le phénotype immunitaire est donc modelé au gré des rencontres des antigènes (il y a proportionnellement de plus en plus de lymphocytes mémoire par rapport aux lymphocytes naïfs).

Pour être optimale et immuniser durablement un individu, une vaccination comporte souvent plusieurs injections initiales puis des rappels au cours de la vie. Ce calendrier permet de maintenir un taux d’anticorps spécifiques suffisant pour assurer une protection durable.

- Se vacciner pour les autres

Bilan 3: En plus de son intérêt individuel qui est bien supérieur aux risques encourus, la vaccination apporte un bénéfice collectif.

En effet dans une population la vaccination n’offre une protection optimale qu’au de-là d’un certain taux de couverture vaccinale (efficace), qui bloque la circulation de l’agent infectieux au sein de cette population. Cela résulte du fait que l’on peut porter et transmettre l’agent infectieux sans être soi-même malade (porteur sain).

Les personnes vaccinées permettent alors de bloquer la circulation de l’agent infectieux, c’est l’immunité de groupe. Se faire vacciner est donc une démarche bénéfique aussi pour les autres.

Selon l’OMS, les vaccinations sauvent la vie de 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Des campagnes internationales ont permis l’éradication de la variole et la maîtrise d’autres maladies graves comme la poliomyélite et le tétanos.

La stratégie vaccinale a un triple objectif :

– prévenir les maladies individuelles,

– prévenir les épidémies

– éradiquer les agents pathogènes.

Comment aider le système immunitaire face à certaines maladies ?

III- LES IMMUNOTHÉRAPIES, UN NOUVEL ESPOIR POUR LES MALADES.

Bilan 4 :

De nouveaux traitements sont basés sur l’immunité adaptative, on parle d’immunothérapie.

Par exemple, des cancers sont traités par des anticorps monoclonaux ciblant certains antigènes (des cellules cancéreuses ou des cellules immunitaires).

Des vaccins thérapeutiques favorisent une réponse immunitaire adaptative contre un antigène déjà présent dans le corps.

Ces thérapies innovantes suscitent beaucoup d’espoir pour les malades, auxquels elles accordent une rémission et permettent de diminuer les doses de traitement, améliorant leur état en réduisant les effets secondaires. Mais elles ne sont pas utilisables pour toutes les formes de cancer. Actuellement très coûteuses, elles risquent d’entraîner une explosion des dépenses de santé et peut être des inégalités dans l’accès à ce type de traitement.

Chapitre 5 : Le bilan radiatif terrestre

Quel est le devenir du rayonnement solaire traversant l’atmosphère ?

I- RÉFLEXION ET ABSORPTION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE :

Bilan 1 : Seule une partie de la puissance solaire atteint la surface de la Terre. Une fraction du rayonnement solaire est directement réfléchie (par les gaz atmosphériques, les nuages, la surface du sol) : c’est l’albedo. Les océans, les continents, et dans une moindre mesure, l’atmosphère et les nuages absorbent la puissance restante et se réchauffe.

Quel est le devenir du rayonnement solaire atteignant la surface de la Terre ?

II- LES TRANSFERTS D’ÉNERGIE TERRE / ATMOSPHERE :

Bilan 2 : Le sol réchauffé émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine de l’infrarouge (entre 5 et 20 µm). Une partie de cette puissance est absorbée par certains gaz de l’atmosphère (vapeur d’eau, CO2…) qui réémettent un rayonnement infrarouge vers le sol, contribuant à le réchauffer davantage : c’est l’effet de serre. Le reste de l’énergie est renvoyé vers l’espace. La puissance reçue au sol est donc égale à la somme de la puissance reçue du soleil et de celle reçue de l’atmosphère par l’effet de serre.

Sur quoi repose l’équilibre thermique de la Terre ?

III- LE BILAN ENERGETIQUE TERRESTRE, UN ÉQUILIBRE FRAGILE

Bilan 3 : Un système est à l’équilibre lorsque sa température moyenne ne varie pas dans le temps. On parle d’équilibre dynamique si le système échange de l’énergie avec l’extérieur et si l’énergie entrante est égale à l’énergie sortante.

Le bilan radiatif terrestre obtenu en faisant la différence entre l’énergie reçue et l’énergie réémise par la planète est nul sur une courte période de temps. La Terre est donc régie par un équilibre dynamique, ce qui signifie que sa température moyenne est constante : elle est de +15°C.

Un changement de l’albédo, de l’intensité de l’effet de serre ou du rayonnement solaire modifie le bilan radiatif terrestre et peut donc modifier la température moyenne de la planète.

Actuellement on observe un renforcement de l’effet de serre lié aux émissions de CO2 anthropiques, une diminution de l’albédo suite à la fonte de la banquise ce qui entraine ne augmentation des températures moyennes sur Terre.

Chapitre 10 : Caractéristiques de la réaction immunitaire adaptative, prolongement de la réaction innée

Contrairement à l’immunité innée qui est largement répandue chez les êtres vivants, l’immunité adaptative est propre aux vertébrés (apparue il y a -400Ma).

Quels sont les événements cellulaires et moléculaires qui se déroulent lors de la réaction immunitaire adaptative ?

I- LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE.

Bilan 1: Le système immunitaire n’est pas un organe isolé dans l’organisme ; il est diffus et interagit avec les différentes parties du corps (cerveau, intestin…).

La réponse immunitaire adaptative complète l’immunité innée chez les Vertébrés. Elle est déclenchée environ 3 jours après le début de l’infection (donc après la mise en place de l’immunité innée), elle réussit le plus souvent à éliminer la cause du déclenchement de la réaction immunitaire.

La réponse immunitaire adaptative fait intervenir 3 types de cellules appelés lymphocytes (LB, LTCD8 et LTCD4) et des molécules telles que les anticorps.

a) Les lymphocytes :

Il existe 3 types de lymphocytes, chacun ayant un rôle précis. Ils coopèrent entre eux ce qui rend la réponse immunitaire adaptative très efficace. On les différencie car :

- les lymphocytes B (LB) possèdent des récepteurs (=anticorps membranaires) à leur surface.

- les lymphocytes TCD8 (LTcd8) possèdent des récepteurs T à leur surface et des marqueurs CD8.

- les lymphocytes TCD4 (LTcd4) possèdent des récepteurs T à leur surface et des marqueurs CD4.

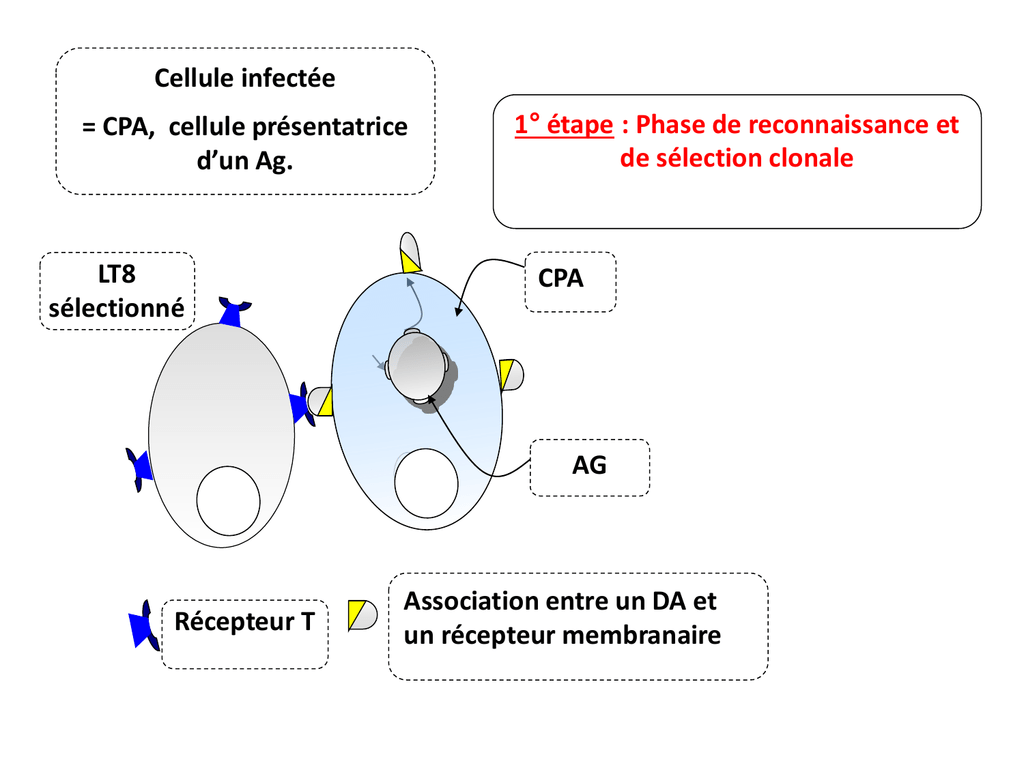

b) Présentation de l’antigène aux lymphocytes et sélection clonale

La cellule infectée par un virus devient une CPA.

Pour être éliminé, le virus doit être détecté :

- De façon directe dans le milieu extracellulaire (dans la lymphe au niveau des ganglions, dans le sang…).

– Les lymphocytes B (LB) reconnaissent les antigènes libres dans le milieu extracellulaire.

– Chaque LB présente sur sa membrane plasmique des récepteurs nommés anticorps membranaires spécifiques d’un unique antigène.

– Lorsqu’un antigène libre (virus pas encore rentré dans une cellule humaine) se fixe sur un anticorps membranaire, le LB est sélectionné (sélection clonale) et il est activé.

- De façon indirecte, présenté par une cellule présentatrice de l’antigène= CPA.

– Les Lymphocytes T ne reconnaissent les antigènes que lorsqu’ils sont présentés à la surface d’une cellule humaine: CPA (cellule immunitaire qui a phagocyté l’agent pathogène lors de la réponse immunitaire innée ou une cellule infectée par un virus).

– Les LT possèdent des récepteurs spécifiques de l’antigène nommés récepteurs T.

La sélection clonale des lymphocytes T

En résumé :

La sélection clonale est la première étape de la réponse immunitaire adaptative, elle correspond à la sélection des lymphocytes (B, TCD4, TCD8) spécifiques capables de se fixer à cet antigène (par complémentarité de forme).

Les LB se fixent directement sur le microorganisme entier (virus ou bactéries) grâce à leurs anticorps membranaires servant de récepteurs spécifiques à l’antigène.

Les LT reconnaissent l’antigène que s’il est associé au CMH par une cellule présentatrice de l’antigène (cellules dendritiques qui l’auront phagocytés précédemment ou une cellule infectée) les lymphocytes présentant un récepteur T spécifique vont être sélectionnés.

Les lymphocytes sélectionnés passent de l’état « dormant » à l’état « activé ».

II- LA REACTION IMMUNITAIRE ADAPTATIVE HUMORALE: LE ROLE DES LYMPHOCYTES B

1- Structure et rôle des anticorps :

lien vers LIBMOL: https://libmol.org/?href=http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdb/Complexe_Anticorps_Antigene.pdb

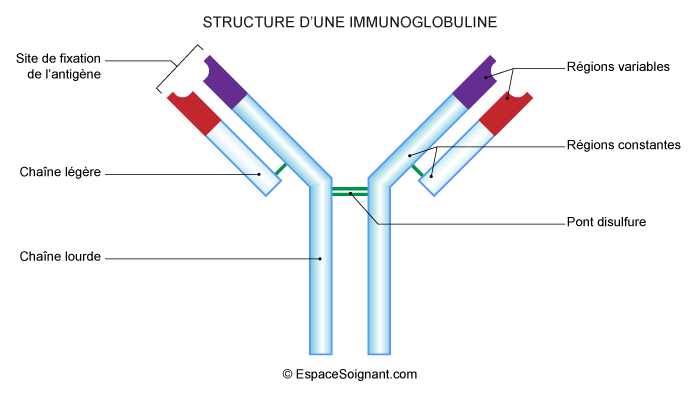

Bilan 2 : Un anticorps est une grosse molécule (aussi appelée immunoglobuline). On les trouve:

– soit insérés dans la membrane plasmique des LB ce qui leur sert de récepteurs à l’antigène (TOUS les AC portés par un même LB sont identiques)

– soit libres et circulant dans les liquides extracellulaires : plasma, lymphe, lait maternel…

Ils ont une forme de Y en 3D. Ils sont composés de 4 chaînes protéiques identiques 2 à 2 :

– 2 chaînes lourdes

– 2 chaînes légères.

Chaque anticorps possède :

– 2 sites de fixation à l’antigène au niveau des extrémités du Y (les 2 sites d’un même Ac sont identiques)

– 1 site qui est reconnu par les phagocytes

La partie terminale des 2 chaînes lourdes et des 2 chaines légères présentent une zone de grande variabilité d’acides aminés et forme comme une encoche, cette zone correspond à la zone de fixation de l’antigène (par complémentarité de forme). Un anticorps ne peut donc reconnaître qu’un seul Antigène : il est spécifique de cet antigène.

Le test d’Ouchterlony permet de déterminer :

– s’il y a présence d’anticorps dans un sérum et de voir contre quel antigène ils sont dirigés.

– la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène.

Un anticorps réagit de façon spécifique avec un antigène en se fixant à sa surface ce qui va former le complexe immun et neutraliser l’antigène.

- Conditions d’apparition des anticorps libres

Bilan 3 : Lors de son entrée dans l’organisme, l’antigène est reconnu par les lymphocytes B possédant des anticorps membranaires spécifiques de l’antigène (sélection clonale). Ceux-ci sont activés puis se multiplient de façon intensive (amplification clonale) formant de très nombreux clones des lymphocytes B sélectionnés.

Après l’amplification clonale, une phase de différenciation des LB se réalise. Ils se différencient en plasmocytes.

Les plasmocytes sont les cellules capables de produire et libérer les anticorps spécifiques de l’antigène initialement reconnu par les LB. Chaque plasmocyte ne produit qu’une seule catégorie d’anticorps.

Lorsque la concentration d’anticorps est détectable dans le sang, on parle de séropositivité.

Les anticorps libres se fixent ensuite sur leur antigène et le neutralise en formant le complexe immun.

Après l’amplification, une partie de LB ne se différencient pas en plasmocytes, ils deviennent des lymphocytes B mémoire. Ces cellules permettent une réponse secondaire à l’antigène plus rapide et quantitativement plus importante qui assure une protection de l’organisme vis-à-vis de cet antigène.

Les phénomènes de sélection, d’amplification et de différenciation clonales expliquent le délai de la réaction adaptative (plusieurs jours chez l’être humain) d’où le développement de symptômes dans le cas de la grippe par exemple avant leur disparition liée à la lutte des lymphocytes contre le virus.

Après sa formation, le complexe immun est définitivement éliminé par la phagocytose réalisée par les cellules phagocytaires innées (macrophages, granulocytes). Elle se fait en plusieurs étapes et aboutit à la digestion totale du complexe immun. Celle-ci est facilitée lorsque l’antigène est neutralisé par des anticorps (complexe immun). Les cellules phagocytaires reconnaissent la partie constante de l’anticorps grâce à leurs récepteurs présents à leur surface.Il y a donc une coopération entre les cellules de l’immunité innée et les cellules de l’immunité adaptative

![Lors d'une entrée d'un pathogène, certaines de ses... - [] - QCM n° 397](https://www.qcm-svt.fr/QCM/img-sujets/1548169433immuno-lb.jpg)

III- LA REPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE CELLULAIRE; LE ROLE DES LYMPHOCYTES T

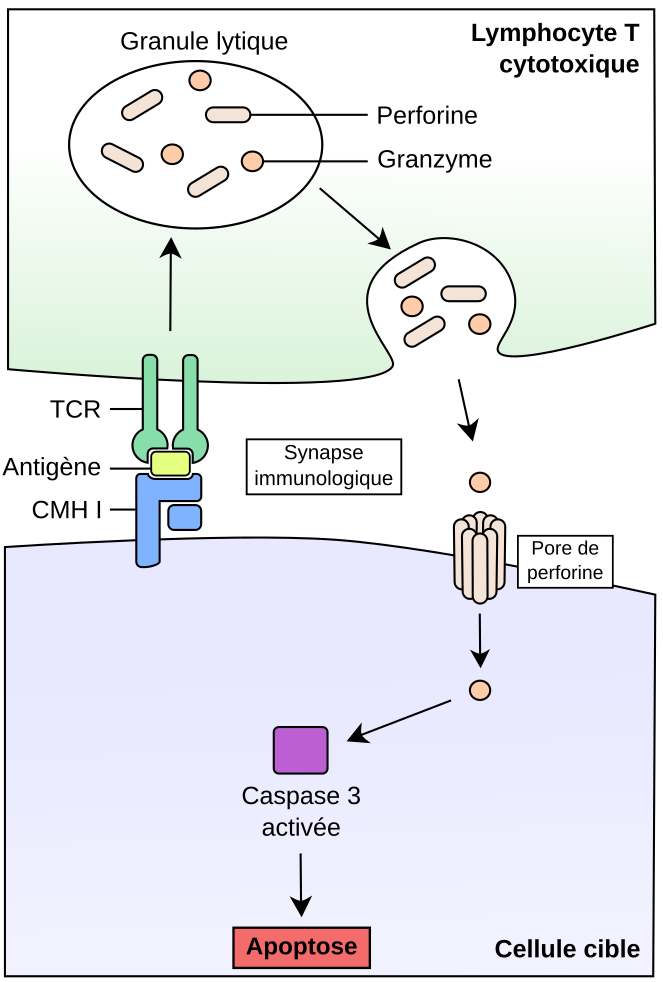

- Le rôle des LTCD8.

Bilan 4: Parmi les millions de clones de LT, un seul est capable de se lier par son récepteur T (par complémentarité de forme) à l’antigène exposé par la cellule présentatrice de l’antigène (CPA) associé à une molécule du CMH (cellule immunitaire qui a phagocyté l’agent infectieux, cellule infectée par un virus, cellule cancéreuse), il s’agit de la sélection clonale qui a lieu dans les ganglions lymphatiques.

Une fois « sélectionnés », les LT s’activent et subissent un grand nombre de mitoses : c’est l’amplification clonale. Ensuite les LT CD8 se différentient en LT Cytotoxiques (LTc) dont certains deviendront des cellules mémoires. Les LTc quittent les ganglions et rejoignent la zone infectée. Ils se lient alors par leurs récepteurs T aux cellules infectées (devenues des CPA) puis sécrètent des perforines, molécules qui créent des canaux dans la cellule cible et entraine sa mort. Les débris seront enfin phagocytés.

- Rôle des LTCD4.

Bilan 5: Tous les LTCD4 sélectionnés dans les ganglions par les CPA et donc activés se multiplient par mitose puis se différencient :

– en LT auxiliaires (helper), sécréteurs de médiateurs chimiques : les interleukines 2

– en LT4 mémoires.

Les LT auxiliaires quittent alors les ganglions pour se rendre au niveau du tissu infecté.

Les interleukines 2 sont indispensables :

– à la phase d’amplification clonale des LB, des LT CD8 activés et des LTCD4 eux-mêmes (activés).

– à la phase de différenciation des LTCD8 en LTC et des LB en plasmocytes et des LTCD4 en LT auxiliaires.

Les LTDC4 jouent donc un rôle de chef d’orchestre des réactions immunitaires adaptatives.

Grâce à la coopération cellulaire des lymphocytes entre eux et aussi avec les cellules de l’immunité innée (phagocytes), la réponse immunitaire adaptative est souvent très efficace et aboutit à l’élimination définitive de l’élément pathogène.

REMARQUE : les AC n’apparaissent dans le sang que 5 à 6 jours après la 1ère contamination, ce sont des AC libres, donc produits par des plasmocytes. Or pour que les LB se différencient en plasmocytes, il faut qu’ils soient stimulés par les interleukines 2, donc que les LTCD4 soient différenciés en LT auxiliaires, donc qu’ils aient eux-mêmes été activés par une CPA. Cela met donc 5 à 6 jours…

Quelle est l’origine de la grande diversité des récepteurs des lymphocytes ?

IV- L’ACQUISITION DU RÉPERTOIRE IMMUNITAIRE

Bilan 6 : Toutes les cellules du système immunitaire se forment dans la moelle osseuse à partir de cellules souches qui se multiplient sans cesse.

Parmi ces milliards de cellules produites, beaucoup sont éliminées, car il s’agit de cellules autoréactives : potentiellement dangereuses (leurs récepteurs sont capables de se fixer aux « molécules du soi » de l’organisme), elles seraient responsables de maladies auto-immunes (comme la sclérose en plaque). Celles qui passent cette sélection deviennent immunocompétentes (elles suivent un « apprentissage », celui-ci se déroule dans la moelle osseuse pour les LB et dans le thymus pour les LT) ce n’est qu’à la suite de cette apprentissage que les cellules gagnent les ganglions.

Pour être efficace, les cellules de la réaction immunitaire adaptative doivent pouvoir reconnaitre une très grande diversité d’agents pathogènes. Cela implique l’existence d’une très grande diversité de récepteurs des lymphocytes prêts à reconnaitre ces nombreux antigènes.

Les récepteurs des lymphocytes (anticorps membranaires et récepteurs T) sont des protéines et sont donc codés par plusieurs gènes. Pour lutter contre cette immense diversité d’agents immunogènes, il devrait exister beaucoup plus de gènes qu’on en trouve dans le génome humain !!! Cette diversité de récepteurs est donc possible grâce à des mécanismes génétiques particuliers sur les quelques gènes codant les récepteurs.

Il existe différents mécanismes complexes permettant la production d’une immense diversité de récepteurs. Dans le cas des anticorps, on trouve :

- des recombinaisons de segments de gènes codant les parties variables et constantes des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines. Une fois ces recombinaisons faites, le gène sera transcrit puis traduit.

- un assemblage aléatoire des chaînes lourdes et légères.

Ces mécanismes aléatoires engendrent une diversité telle des récepteurs que tous les antigènes sont en principe reconnaissables.

Comment le virus du SIDA parvient-il à affaiblir le système immunitaire ?

V- VIH et SIDA

Bilan 7: Le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) est, comme tous les virus, un parasite intracellulaire, dont les cellules cibles sont les LT CD4.

Il va participer à la destruction :

– directe des LTCD4 infectés (en se multipliant à l’intérieur 1000 virus/ cellule infectée)

– indirecte par les LT cytotoxiques qui vont reconnaitre les LT CD4 infectés (devenus des CPA) comme des cellules à détruire.

La destruction progressive des lymphocytes TCD4 infectés empêche la coopération cellulaire (les LT auxiliaires de moins en moins présents ne produisent plus d’interleukines 2) de la réponse adaptative et donc la prolifération des LB activés puis leur différenciation en plasmocytes (donc la production d’anticorps), mais aussi la prolifération des LT CD8 puis leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques (mais aussi la propre stimulation de la prolifération des LTCD4 et leur différenciation).

Le système immunitaire devient déficient, il devient incapable de se défendre conte les micro organismes pathogènes de notre environnement ce qui entraine l’apparition de maladies opportunistes responsables de la mort.

Fiche de révision: tout y est!!!

Fiche de révision: tout y est!!!

2 serious game pour se « détendre » …

Leuco WAR ! https://www.pedagogie.ac-nice.fr/wp-content/uploads/sites/5/productions/leucowar/

Virus scape: http://philippe.cosentino.free.fr/productions/viruscape/?fbclid=IwAR2SzYBAzPxZaBZfCNgtIKk88iNCRyj2Pt3N18ZbkQTnoSUQQe6fv0WEXRk

Résumé en 1 vidéo !

CHAPITRE 3 : LE CLIMAT DU FUTUR

Comment prévoir le climat du futur?

I- LA MODELISATION DU CLIMAT :

Activité 1 Simulation avec SIMCLIMAT

Bilan 1 : Un modèle climatique est une représentation numérique d’une zone géographique prenant en compte les interactions entre les différents réservoirs du système climatique (atmosphère, hydrosphère, etc.) ainsi que les activités humaines.

Leur construction nécessite plusieurs étapes. Les résultats des modèles sont évalués par comparaison aux observations in situ et spatiales ainsi qu’à la connaissance des paléoclimats.

Chaque modèle prend en compte des données particulières choisies par les scientifiques afin d’être le plus proche possible de la réalité dans une zone géographique donnée et de réaliser des projections climatiques sur des décennies ou des siècles.

Ces modèles climatiques numériques permettent une analyse du système climatique terrestre reposant sur des mesures et des calculs et faisant appel à des lois physiques, chimiques et biologiques bien connues. Cette analyse et ces modèles sont assortis d’hypothèses portant sur l’évolution de la production de gaz à effet de serre.

Quelles sont les conséquences des activités humaines sur le climat du futur?

II- LES EMISSIONS DE GES ANTHROPIQUES DANS LES MODELES CLIMATIQUES :

Bilan 2 : L’analyse scientifique combinant observations, éléments théoriques et modélisations numériques permet aujourd’hui de conclure que l’augmentation de températures moyenne depuis le début de l’ère industrielle (il y a environ 150 ans) est liée à l’activité humaine : CO2 produit par la combustion d’hydrocarbures, la déforestation, la production de ciment ; CH4 produit par les fuites de gaz naturel, la fermentation dans les décharges, certaines activités agricoles…..

Les rejets anthropiques de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle ont déjà entrainé une augmentation de la température moyenne proche de 1 °C. C’est un réchauffement brutal et inédit dans l’histoire de la Terre qui a déjà des conséquences sur la vie des êtres humains : les catastrophes naturelles liées à la météorologie par exemple sont en augmentation.

A quoi pourrait ressembler notre planète dans quelques années ?

III- LA PREVISION DU CLIMAT FUTUR :

1.Le GIEC et ses scénarios :

Bilan 3 : Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est chargé de faire des prévisions de scénarios d’évolution climatique et des recommandations pour en limiter les impacts.

Différents types de modèles sont utilisés pour prévoir les changements proches (2021-2050 et lointains (2071-2100) de ce siècle.

Les simulations climatiques effectuées selon les scénarios du GIEC montrent, avec une forte probabilité d’occurrence, une augmentation de la température atmosphérique entre 1,5 et 5 °C d’ici à la fin du XXIe siècle.

2. Les conséquences pour l’humanité :

Bilan 4 : Ainsi les modèles s’accordent à prévoir, dans des fourchettes dépendant de la quantité émise de GES :

– Une élévation du niveau moyen des océans entre le début du XXIème siècle et 2100 pouvant atteindre le mètre.

– Des modifications des régimes de pluie ;

– Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques et météorologiques extrêmes (ex. : canicules, tempêtes, etc.) ;

– Une acidification des océans ;

– Un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et marins

Les projections fournies par les modèles permettent de définir les aléas et peuvent orienter les prises de décision. Les changements prévisibles affectent les conditions de vie d’une grande partie de l’humanité. Les mesures d’adaptation découlent d’une analyse des risques et des options pour y faire face.

Résumé du chapitre en vidéo:

Chapitre 9 : Les caractéristiques de la réaction immunitaire innée : exemple de la réaction inflammatoire

Rappels :

Tous les organismes pluricellulaires sont confrontés aux microorganismes pathogènes (bactéries, champignons, virus). Lors de la contamination, ils franchissent les barrières naturelles (peau et muqueuses) et ils peuvent se multiplier dans l’organisme : c’est l’infection.

L’organisme met alors en jeu son système immunitaire, chargé de la défense contre les agressions.

Rappels : frottis sanguin au microscope

Quels sont les phénomènes qui expliquent les symptômes de la réaction inflammatoire ?

I- La réaction inflammatoire : une réponse immunitaire innée.

Bilan 1 : La réaction inflammatoire est une réponse immunitaire innée. C’est une première ligne de défense cellulaire qui agit d’abord seule puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. Toutes les réactions innées sont identiques et se font avec la même rapidité (- de 24H). Elle intervient suite à une contamination par des microorganismes étrangers ayant franchi les barrières naturelles.

- Les différents symptômes de la réaction inflammatoire:

Les symptômes de la réaction inflammatoire sont souvent visibles et stéréotypés : on observe au niveau de la zone infectée un gonflement (œdème), une rougeur, de la chaleur et de la douleur qui sont dus à des réactions cellulaires et moléculaires suite à l’entrée du micro-organisme pathogène.

- Les différentes étapes de la réaction inflammatoire responsables des symptômes :

a) Déclenchement : Reconnaissance du pathogène (=signaux de danger) par les cellules sentinelles

Les cellules immunitaires sentinelles (cellules dendritiques, mastocytes et macrophages), qui patrouillent en permanence dans les tissus, possèdent des récepteurs aux marqueurs microbiens (PRR) reconnaissent les cellules étrangères ou modifiées (cellule cancéreuse) grâce à leurs récepteurs de surface (PAMP) très conservés au cours de l’évolution.

Lorsque les cellules sentinelles reconnaissent un élément étranger, elles libèrent alors des molécules particulières constituant un « signal du danger », les médiateurs chimiques de l’inflammation.

b) Les médiateurs chimiques et symptômes de la réaction inflammatoire aigüe

Cette libération de médiateurs explique les différents symptômes de la réaction inflammatoire aigue :

– Ils augmentent la perméabilité des vaisseaux sanguins et la sortie de plasma dans les tissus voisins responsable du gonflement (œdème)

– Ils augmentent la vasodilatation responsable de la rougeur et de la chaleur

– Ils activent et attirent les cellules immunitaires circulantes (monocytes et granulocytes) : on parle de recrutement de leucocytes (monocytes et granulocytes) initialement présents dans la circulation sanguine vers le lieu de l’infection (les monocytes deviennent des macrophages une fois dans les tissus)

– Ils stimulent les récepteurs de la douleur situés dans les tissus (le gonflement entraîne aussi la douleur).

Remarque :

Le pus est formé de débris et de cellules mortes ou mourantes.

c) Elimination de l’agent infectieux par phagocytose.

Les granulocytes, les macrophages et les cellules dendritiques sont des phagocytes. Ils réalisent la phagocytose en plusieurs étapes, aboutissant à la destruction définitive de l’agent pathogène.

- Adhésion : les microorganismes adhèrent à la membrane du phagocyte grâce aux récepteurs qui ont permis de les identifier.

- Ingestion ou endocytose : Déformation de la cellule qui englobe l’élément étranger dans une vésicule.

- Digestion : déversement d’enzymes digestives dans la vésicule de digestion (=phagosome)

- Exocytose ou rejet des déchets à l’extérieur de la cellule

Si la réaction inflammatoire n’a pas suffi à éliminer le pathogène, la réponse immunitaire adaptative se déclenche :

Lorsqu’elles réalisent la phagocytose, les cellules dendritiques gardent à la surface de leur membrane plasmique un fragment du pathogène.

S’il n’est pas totalement éliminé, les cellules dendritiques devenues cellules présentatrices d’antigène (CPA) migrent vers les organes lymphoïdes (ganglions, les amygdales, la rate ; les végétations…) pour présenter ce fragment aux lymphocytes (globules blancs intervenant uniquement dans la réponse immunitaire adaptative). Les lymphocytes vont être activés et vont commencer à agir uniquement à partir de cette présentation.

Les 2 réactions, innées et adaptatives, sont étroitement liées. La 2ème ne peut débuter efficacement qu’en présence de la première.

L’immunité innée ne nécessite pas d’apprentissage préalable, est génétiquement héritée et est présente dès la naissance. Elle est apparue il y a 800Ma et est présente chez tous les animaux pluricellulaires. Elle repose sur des mécanismes de reconnaissance et d’action très conservés au cours de l’évolution. Il s’agit d’une réaction non spécifique.

Quel est le mode d’action des anti-inflammatoires ?

II- Le rôle des anti-inflammatoires et antalgiques :

Correction

Bilan 2 : La réaction inflammatoire est à l’origine de symptômes inconfortables qu’il est possible de diminuer à l’aide d’anti-inflammatoire comme l’aspirine, l’ibuprofène et les stéroïdes.

Ils agissent en bloquant la production de prostaglandines (par inhibition d’enzymes responsables de leur production) ce qui diminue les douleurs tout en conservant l’efficacité de la réaction inflammatoire (la phagocytose a toujours lieu).

L’aspirine ayant des effets indésirables (irritation des muqueuses gastriques et intestinales) on lui préfère actuellement l’ibuprofène.