Home » PREMIERES Spé

Category Archives: PREMIERES Spé

Chapitre 12 : La dynamique des écosystèmes

I- L’ORGANISATION D’UN ECOSYSTEME :

- Biocénose et biotope : deux entités de l’écosystème en interaction

Bilan 1 : Un écosystème est constitué d’un biotope et d’une biocénose :

– Le biotope est le milieu de vie des êtres vivants. Il est caractérisé par un ensemble de paramètres abiotiques ou physico- chimiques (climat, luminosité, pH, pluviométrie, nature géologique des sols….).

– La biocénose est l’ensemble des êtres vivants présents dans le biotope. La biocénose est constituée de plusieurs populations, c’est-à-dire d’un ensemble d’individus de la même espèce vivant dans le temps et l’espace étudiés.

Le biotope influence la répartition de la communauté des êtres vivants. Par exemple, en forêt, la nature géologique du sous-sol va conditionner les espèces végétales présentes. La température moyenne d’une région va aussi conditionner la répartition des espèces animales et végétales (exemple d’une forêt tropicale en zone climatique chaude, une toundra en zone climatique polaire…).

- Les interactions entre les êtres vivants de l’écosystème :

Bilan 2 : Les êtres vivants de la biocénose interagissent entre eux, soit parce qu’ils utilisent une même ressource du milieu, soit parce que l’un constitue une ressource pour l’autre.

Ces relations se définissent par l’effet que l’interaction impose à chacun des partenaires. Souvent liées à la nutrition des êtres vivants, ces interactions impactent la survie des êtres vivants mais aussi leur capacité à se reproduire.

On distingue parmi ces interactions :

– l’exploitation (prédation, parasitisme) pour laquelle les interactions sont dissymétriques favorables à une espèce mais défavorables à l’autre

– le mutualisme dont les effets sont favorables pour la valeur sélective des 2 partenaires. Lorsque cette interaction est durable, on parle de symbiose.

– la compétition : interaction dont les effets sont défavorables pour les deux. Il peut y avoir de la compétition pour l’accès à l’eau, à la lumière, aux nutriments…

Elle peut se manifester entre individus d’une même espèce ou d’espèces différentes.

II- LE FONCTIONNEMENT D’UN ECOSYSTEME

- Les stocks et les flux de matière et d’énergie au sein de l’écosystème

Bilan 3 : Au sein d’un écosystème, des transferts de matière appelés flux se font entre les êtres vivants et leur milieu de vie (atmosphère, sol) mais aussi entre les êtres vivants essentiellement par des relations alimentaires.

On trouve de nombreuses chaînes alimentaires au sein de l’écosystème, toutes connectées. On préfère donc parler de réseau trophique. Dans un réseau trophique, il y a une importante circulation de matière (eau, matière organique avec du carbone et de l’azote) et donc d’énergie entre les êtres vivants.

On distingue les flux de matière :

– entrant dans l’écosystème : les producteurs primaires (végétaux chlorophylliens) qui fabriquent des molécules organiques (=biomasse) grâce à l’eau absorbée par leurs racines, le dioxyde de carbone (forme minérale du carbone) puisé par les feuilles et l’énergie lumineuse captée par les feuilles, au cours de la photosynthèse. Elle permet la fabrication (=entrée) de matière organique et d’énergie dans l’écosystème. Ce sont donc des êtres vivants autotrophes (ils fabriquent leur propre matière grâce à la photosynthèse). 6CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6O2

– circulant dans l’écosystème : à travers les réseaux trophiques (ensemble des chaînes alimentaires dans un écosystème).

Les consommateurs sont donc des hétérotrophes, ils utilisent la matière organique produite par d’autres êtres vivants comme source d’énergie et de matière pour croître et vivre. Ils la dégradent lors du processus de respiration (C6H12O6 (glucose) + 6O2 → 6CO2 + 6H2O).

– sortant de l’écosystème : lors de la respiration, la matière organique est dégradée en CO2 qui sort de l’écosystème et rejoint l’atmosphère. Les végétaux perdent aussi de l’eau par l’évapotranspiration.

Une partie de la matière est recyclée après la mort de l’individu, notamment grâce aux êtres vivants du sol.

2- La place des écosystèmes dans les cycles biogéochimiques

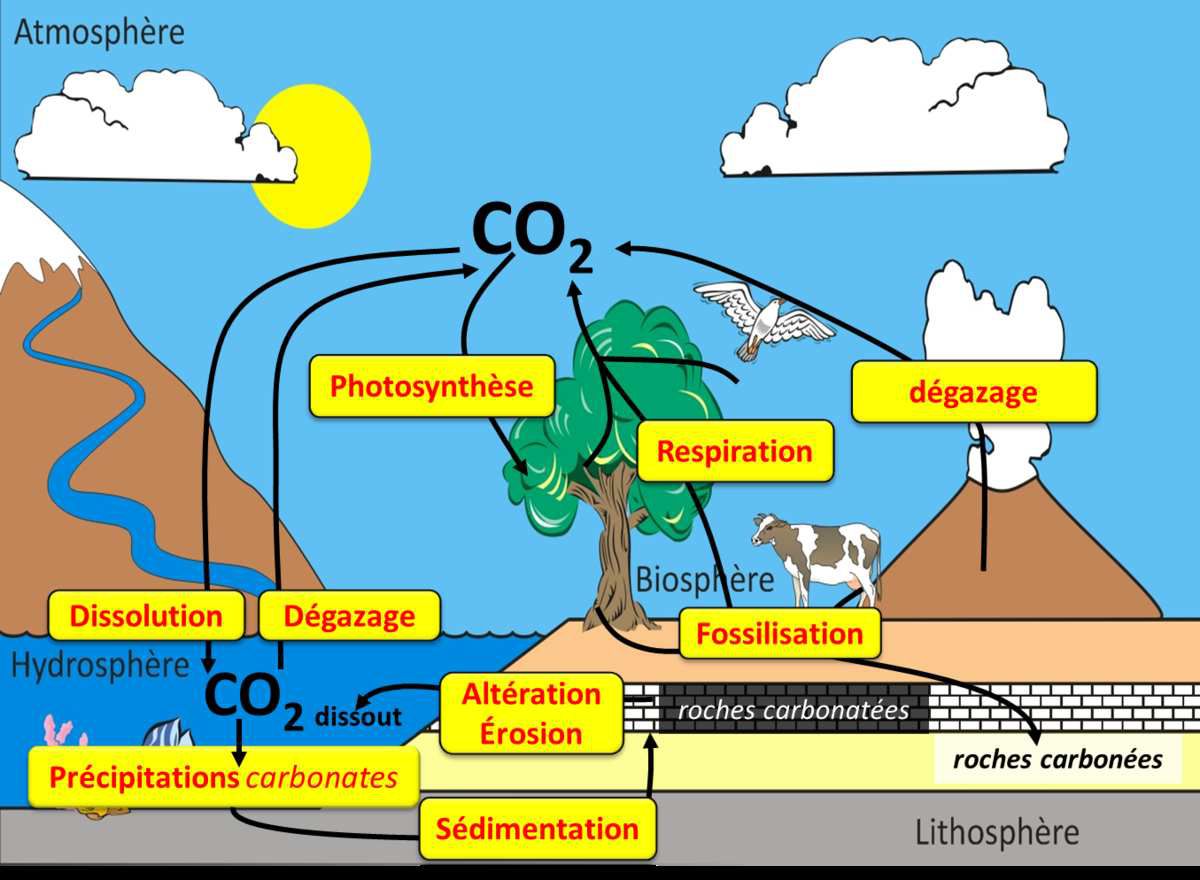

Bilan 4 : Par son fonctionnement dynamique, l’écosystème forestier participe au cycle du carbone global.

Un cycle se caractérise par la circulation d’un élément (carbone par exemple) d’un compartiment à un autre jusqu’à ce qu’il retourne à son point de départ. Les compartiments sont appelés des réservoirs et l’élément y séjourne pour une durée variable.

A l’intérieur de l’écosystème forestier, les réservoirs de carbone sont les producteurs primaires, les consommateurs, les décomposeurs. Ces 3 réservoirs échangent le carbone avec l’atmosphère qui est un réservoir important de carbone (sous forme de CO2).

En réalisant des bilans d’entrée et de sortie de matière (ex : le carbone) sur une année, on peut mesurer l’effet des écosystèmes dans les grands cycles géochimiques (cycle du carbone ici). L’écosystème forestier participe à l’équilibre du cycle naturel du carbone : il y a quasiment autant de carbone qui entre dans l’atmosphère que de carbone qui en sort.

Mais l’espèce humaine est un aussi élément de l’écosystème forestier. Ses actions (déforestation, combustion, incendies provoqués…) déséquilibrent les flux de matière dans le cycle du carbone. C’est pourquoi actuellement, il y a plus de CO2 quittant l’écosystème forestier que de CO2 entrant dans l’écosystème. Il y a alors une augmentation du CO2 atmosphérique responsable du réchauffement climatique.

III- Equilibre dynamique d’un écosystème après une perturbation par un facteur externe.

lien vers le site: https://view.genial.ly/6083ef02d127fd0d375f82f0/presentation-traam-1-spe-perturbations-et- resilience

lien vers Prométhée: https://www.promethee.com/

lien vers géoportail: https://www.geoportail.gouv.fr/

lien vers Edu’Modele: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/?heb=pinede-chenaie-sc

Bilan 5 :

Les écosystèmes ne sont jamais stables, ils sont en permanence en équilibre dynamique spatio-temporel même sans l’action de l’Homme.

Ce dynamisme est particulièrement visible après une perturbation qui est une modification brutale de l’écosystème comme un incendie ou une maladie qui décime les populations.

Très rapidement, une succession d’espèces se met en place et recolonise progressivement l’espace. Tout d’abord, des espèces pionnières s’installent puis des espèces intermédiaires et enfin, à long terme, un stade mature est atteint. On qualifie de résilience cette capacité de l’écosystème à surmonter une perturbation et à retrouver un état proche de l’état initial. Le retour à l’état initial pour un écosystème forestier se compte en plusieurs dizaines d’années.

La complexité du réseau d’interactions et la diversité fonctionnelle favorisent la résilience des écosystèmes mais seulement jusqu’à un certain seuil de perturbation. Si le seuil est dépassé, la perturbation est irréversible (épuisement des sols).

Résumé du chapitre en vidéo:

Chapitre 11 : Utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

Toute sa vie, un individu est confronté à de multiples pathogènes qu’il peut même rencontrer plusieurs fois. Chaque rencontre déclenche une réponse immunitaire qui aboutit à l’élimination éventuelle du pathogène et à la production de cellules mémoires.

Quels sont les fondements biologiques de la vaccination ?

I- La mémoire immunitaire.

Bilan 1 : Après une première rencontre avec l’AG, certaines cellules de l’immunité adaptative (LB, LTCD8 et LTCD4) sont conservées sous formes de cellules-mémoires à longue durée de vie. Cette mémoire immunitaire permet une réponse secondaire au même antigène plus rapide et quantitativement plus importante qui assure une protection de l’organisme vis-à-vis de cet antigène.

Grâce à cette capacité de mémoire, le système immunitaire peut conférer une immunité qui peut durer toute la vie contre de nombreux agents infectieux après une rencontre initiale (varicelle, rubéole, oreillons…).

Lors des contaminations ultérieures par le même micro-organisme, le corps réagira plus rapidement et efficacement, ce qui ne laissera pas le temps au micro-organisme de proliférer (la personne ne tombera pas malade).

Comment la vaccination a-t-elle permis une avancée en matière de santé humaine ?

II- La vaccination préventive, une protection individuelle et collective.

1.Se vacciner pour soi

Bilan 2 : La vaccination préventive exploite la mémoire immunitaire pour induire une protection individuelle contre des agents pathogènes.

L’injection de produits immunogènes mais non pathogènes (particules virales, virus atténués…), provoque la formation d’un réservoir de cellules mémoires dirigées contre le pathogène, ce qui prépare l’organisme à répondre rapidement et efficacement à un contact ultérieur possible avec ce pathogène.

L’adjuvant du vaccin aide à déclencher la réponse immunitaire innée indispensable à l’installation de la réaction adaptative.

La vaccination préventive améliore donc les capacités de défense d’un individu, il devient immunisé.

Le phénotype immunitaire est donc modelé au gré des rencontres des antigènes (il y a proportionnellement de plus en plus de lymphocytes mémoire par rapport aux lymphocytes naïfs).

Pour être optimale et immuniser durablement un individu, une vaccination comporte souvent plusieurs injections initiales puis des rappels au cours de la vie. Ce calendrier permet de maintenir un taux d’anticorps spécifiques suffisant pour assurer une protection durable.

- Se vacciner pour les autres

Bilan 3: En plus de son intérêt individuel qui est bien supérieur aux risques encourus, la vaccination apporte un bénéfice collectif.

En effet dans une population la vaccination n’offre une protection optimale qu’au de-là d’un certain taux de couverture vaccinale (efficace), qui bloque la circulation de l’agent infectieux au sein de cette population. Cela résulte du fait que l’on peut porter et transmettre l’agent infectieux sans être soi-même malade (porteur sain).

Les personnes vaccinées permettent alors de bloquer la circulation de l’agent infectieux, c’est l’immunité de groupe. Se faire vacciner est donc une démarche bénéfique aussi pour les autres.

Selon l’OMS, les vaccinations sauvent la vie de 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Des campagnes internationales ont permis l’éradication de la variole et la maîtrise d’autres maladies graves comme la poliomyélite et le tétanos.

La stratégie vaccinale a un triple objectif :

– prévenir les maladies individuelles,

– prévenir les épidémies

– éradiquer les agents pathogènes.

Comment aider le système immunitaire face à certaines maladies ?

III- LES IMMUNOTHÉRAPIES, UN NOUVEL ESPOIR POUR LES MALADES.

Bilan 4 :

De nouveaux traitements sont basés sur l’immunité adaptative, on parle d’immunothérapie.

Par exemple, des cancers sont traités par des anticorps monoclonaux ciblant certains antigènes (des cellules cancéreuses ou des cellules immunitaires).

Des vaccins thérapeutiques favorisent une réponse immunitaire adaptative contre un antigène déjà présent dans le corps.

Ces thérapies innovantes suscitent beaucoup d’espoir pour les malades, auxquels elles accordent une rémission et permettent de diminuer les doses de traitement, améliorant leur état en réduisant les effets secondaires. Mais elles ne sont pas utilisables pour toutes les formes de cancer. Actuellement très coûteuses, elles risquent d’entraîner une explosion des dépenses de santé et peut être des inégalités dans l’accès à ce type de traitement.

Chapitre 10 : Caractéristiques de la réaction immunitaire adaptative, prolongement de la réaction innée

Contrairement à l’immunité innée qui est largement répandue chez les êtres vivants, l’immunité adaptative est propre aux vertébrés (apparue il y a -400Ma).

Quels sont les événements cellulaires et moléculaires qui se déroulent lors de la réaction immunitaire adaptative ?

I- LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE.

Bilan 1: Le système immunitaire n’est pas un organe isolé dans l’organisme ; il est diffus et interagit avec les différentes parties du corps (cerveau, intestin…).

La réponse immunitaire adaptative complète l’immunité innée chez les Vertébrés. Elle est déclenchée environ 3 jours après le début de l’infection (donc après la mise en place de l’immunité innée), elle réussit le plus souvent à éliminer la cause du déclenchement de la réaction immunitaire.

La réponse immunitaire adaptative fait intervenir 3 types de cellules appelés lymphocytes (LB, LTCD8 et LTCD4) et des molécules telles que les anticorps.

a) Les lymphocytes :

Il existe 3 types de lymphocytes, chacun ayant un rôle précis. Ils coopèrent entre eux ce qui rend la réponse immunitaire adaptative très efficace. On les différencie car :

- les lymphocytes B (LB) possèdent des récepteurs (=anticorps membranaires) à leur surface.

- les lymphocytes TCD8 (LTcd8) possèdent des récepteurs T à leur surface et des marqueurs CD8.

- les lymphocytes TCD4 (LTcd4) possèdent des récepteurs T à leur surface et des marqueurs CD4.

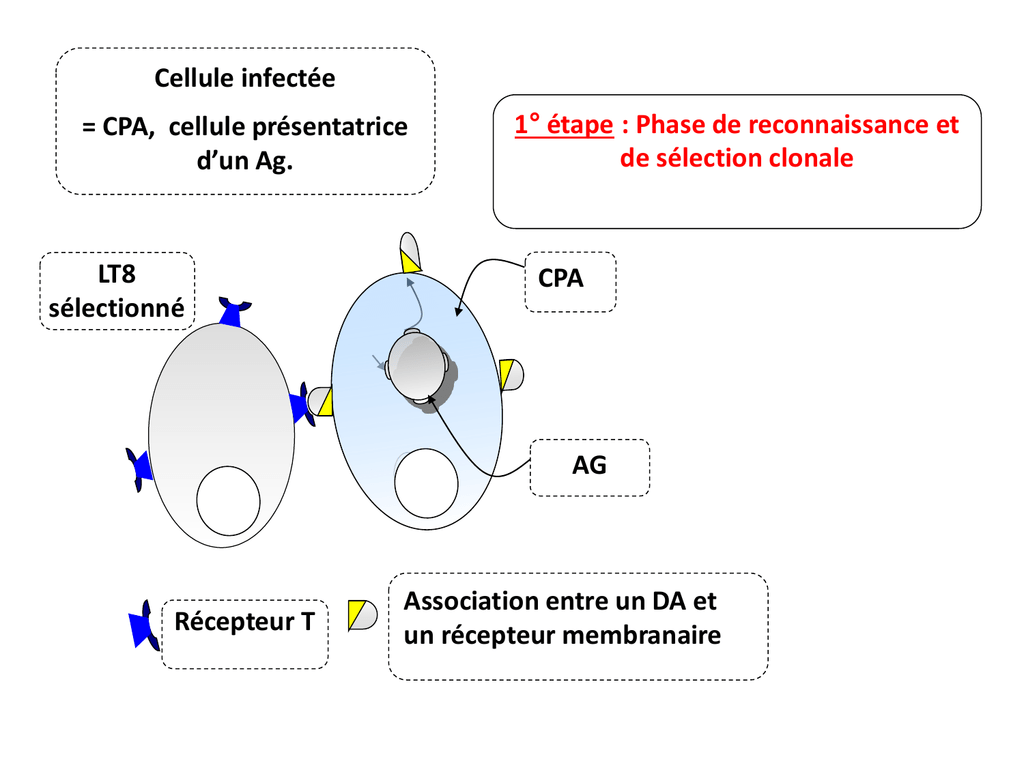

b) Présentation de l’antigène aux lymphocytes et sélection clonale

La cellule infectée par un virus devient une CPA.

Pour être éliminé, le virus doit être détecté :

- De façon directe dans le milieu extracellulaire (dans la lymphe au niveau des ganglions, dans le sang…).

– Les lymphocytes B (LB) reconnaissent les antigènes libres dans le milieu extracellulaire.

– Chaque LB présente sur sa membrane plasmique des récepteurs nommés anticorps membranaires spécifiques d’un unique antigène.

– Lorsqu’un antigène libre (virus pas encore rentré dans une cellule humaine) se fixe sur un anticorps membranaire, le LB est sélectionné (sélection clonale) et il est activé.

- De façon indirecte, présenté par une cellule présentatrice de l’antigène= CPA.

– Les Lymphocytes T ne reconnaissent les antigènes que lorsqu’ils sont présentés à la surface d’une cellule humaine: CPA (cellule immunitaire qui a phagocyté l’agent pathogène lors de la réponse immunitaire innée ou une cellule infectée par un virus).

– Les LT possèdent des récepteurs spécifiques de l’antigène nommés récepteurs T.

La sélection clonale des lymphocytes T

En résumé :

La sélection clonale est la première étape de la réponse immunitaire adaptative, elle correspond à la sélection des lymphocytes (B, TCD4, TCD8) spécifiques capables de se fixer à cet antigène (par complémentarité de forme).

Les LB se fixent directement sur le microorganisme entier (virus ou bactéries) grâce à leurs anticorps membranaires servant de récepteurs spécifiques à l’antigène.

Les LT reconnaissent l’antigène que s’il est associé au CMH par une cellule présentatrice de l’antigène (cellules dendritiques qui l’auront phagocytés précédemment ou une cellule infectée) les lymphocytes présentant un récepteur T spécifique vont être sélectionnés.

Les lymphocytes sélectionnés passent de l’état « dormant » à l’état « activé ».

II- LA REACTION IMMUNITAIRE ADAPTATIVE HUMORALE: LE ROLE DES LYMPHOCYTES B

1- Structure et rôle des anticorps :

lien vers LIBMOL: https://libmol.org/?href=http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdb/Complexe_Anticorps_Antigene.pdb

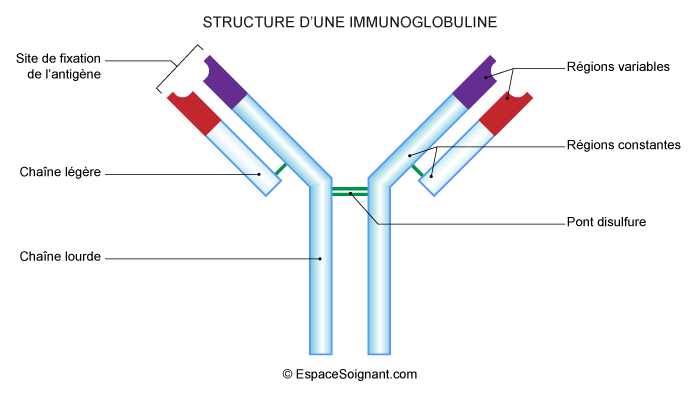

Bilan 2 : Un anticorps est une grosse molécule (aussi appelée immunoglobuline). On les trouve:

– soit insérés dans la membrane plasmique des LB ce qui leur sert de récepteurs à l’antigène (TOUS les AC portés par un même LB sont identiques)

– soit libres et circulant dans les liquides extracellulaires : plasma, lymphe, lait maternel…

Ils ont une forme de Y en 3D. Ils sont composés de 4 chaînes protéiques identiques 2 à 2 :

– 2 chaînes lourdes

– 2 chaînes légères.

Chaque anticorps possède :

– 2 sites de fixation à l’antigène au niveau des extrémités du Y (les 2 sites d’un même Ac sont identiques)

– 1 site qui est reconnu par les phagocytes

La partie terminale des 2 chaînes lourdes et des 2 chaines légères présentent une zone de grande variabilité d’acides aminés et forme comme une encoche, cette zone correspond à la zone de fixation de l’antigène (par complémentarité de forme). Un anticorps ne peut donc reconnaître qu’un seul Antigène : il est spécifique de cet antigène.

Le test d’Ouchterlony permet de déterminer :

– s’il y a présence d’anticorps dans un sérum et de voir contre quel antigène ils sont dirigés.

– la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène.

Un anticorps réagit de façon spécifique avec un antigène en se fixant à sa surface ce qui va former le complexe immun et neutraliser l’antigène.

- Conditions d’apparition des anticorps libres

Bilan 3 : Lors de son entrée dans l’organisme, l’antigène est reconnu par les lymphocytes B possédant des anticorps membranaires spécifiques de l’antigène (sélection clonale). Ceux-ci sont activés puis se multiplient de façon intensive (amplification clonale) formant de très nombreux clones des lymphocytes B sélectionnés.

Après l’amplification clonale, une phase de différenciation des LB se réalise. Ils se différencient en plasmocytes.

Les plasmocytes sont les cellules capables de produire et libérer les anticorps spécifiques de l’antigène initialement reconnu par les LB. Chaque plasmocyte ne produit qu’une seule catégorie d’anticorps.

Lorsque la concentration d’anticorps est détectable dans le sang, on parle de séropositivité.

Les anticorps libres se fixent ensuite sur leur antigène et le neutralise en formant le complexe immun.

Après l’amplification, une partie de LB ne se différencient pas en plasmocytes, ils deviennent des lymphocytes B mémoire. Ces cellules permettent une réponse secondaire à l’antigène plus rapide et quantitativement plus importante qui assure une protection de l’organisme vis-à-vis de cet antigène.

Les phénomènes de sélection, d’amplification et de différenciation clonales expliquent le délai de la réaction adaptative (plusieurs jours chez l’être humain) d’où le développement de symptômes dans le cas de la grippe par exemple avant leur disparition liée à la lutte des lymphocytes contre le virus.

Après sa formation, le complexe immun est définitivement éliminé par la phagocytose réalisée par les cellules phagocytaires innées (macrophages, granulocytes). Elle se fait en plusieurs étapes et aboutit à la digestion totale du complexe immun. Celle-ci est facilitée lorsque l’antigène est neutralisé par des anticorps (complexe immun). Les cellules phagocytaires reconnaissent la partie constante de l’anticorps grâce à leurs récepteurs présents à leur surface.Il y a donc une coopération entre les cellules de l’immunité innée et les cellules de l’immunité adaptative

![Lors d'une entrée d'un pathogène, certaines de ses... - [] - QCM n° 397](https://www.qcm-svt.fr/QCM/img-sujets/1548169433immuno-lb.jpg)

III- LA REPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE CELLULAIRE; LE ROLE DES LYMPHOCYTES T

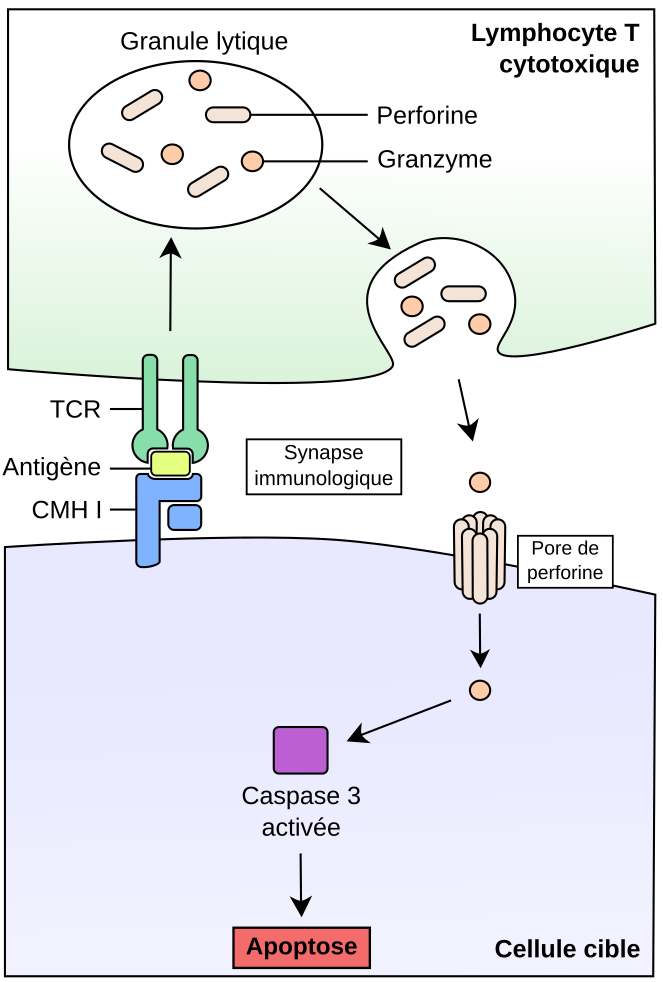

- Le rôle des LTCD8.

Bilan 4: Parmi les millions de clones de LT, un seul est capable de se lier par son récepteur T (par complémentarité de forme) à l’antigène exposé par la cellule présentatrice de l’antigène (CPA) associé à une molécule du CMH (cellule immunitaire qui a phagocyté l’agent infectieux, cellule infectée par un virus, cellule cancéreuse), il s’agit de la sélection clonale qui a lieu dans les ganglions lymphatiques.

Une fois « sélectionnés », les LT s’activent et subissent un grand nombre de mitoses : c’est l’amplification clonale. Ensuite les LT CD8 se différentient en LT Cytotoxiques (LTc) dont certains deviendront des cellules mémoires. Les LTc quittent les ganglions et rejoignent la zone infectée. Ils se lient alors par leurs récepteurs T aux cellules infectées (devenues des CPA) puis sécrètent des perforines, molécules qui créent des canaux dans la cellule cible et entraine sa mort. Les débris seront enfin phagocytés.

- Rôle des LTCD4.

Bilan 5: Tous les LTCD4 sélectionnés dans les ganglions par les CPA et donc activés se multiplient par mitose puis se différencient :

– en LT auxiliaires (helper), sécréteurs de médiateurs chimiques : les interleukines 2

– en LT4 mémoires.

Les LT auxiliaires quittent alors les ganglions pour se rendre au niveau du tissu infecté.

Les interleukines 2 sont indispensables :

– à la phase d’amplification clonale des LB, des LT CD8 activés et des LTCD4 eux-mêmes (activés).

– à la phase de différenciation des LTCD8 en LTC et des LB en plasmocytes et des LTCD4 en LT auxiliaires.

Les LTDC4 jouent donc un rôle de chef d’orchestre des réactions immunitaires adaptatives.

Grâce à la coopération cellulaire des lymphocytes entre eux et aussi avec les cellules de l’immunité innée (phagocytes), la réponse immunitaire adaptative est souvent très efficace et aboutit à l’élimination définitive de l’élément pathogène.

REMARQUE : les AC n’apparaissent dans le sang que 5 à 6 jours après la 1ère contamination, ce sont des AC libres, donc produits par des plasmocytes. Or pour que les LB se différencient en plasmocytes, il faut qu’ils soient stimulés par les interleukines 2, donc que les LTCD4 soient différenciés en LT auxiliaires, donc qu’ils aient eux-mêmes été activés par une CPA. Cela met donc 5 à 6 jours…

Quelle est l’origine de la grande diversité des récepteurs des lymphocytes ?

IV- L’ACQUISITION DU RÉPERTOIRE IMMUNITAIRE

Bilan 6 : Toutes les cellules du système immunitaire se forment dans la moelle osseuse à partir de cellules souches qui se multiplient sans cesse.

Parmi ces milliards de cellules produites, beaucoup sont éliminées, car il s’agit de cellules autoréactives : potentiellement dangereuses (leurs récepteurs sont capables de se fixer aux « molécules du soi » de l’organisme), elles seraient responsables de maladies auto-immunes (comme la sclérose en plaque). Celles qui passent cette sélection deviennent immunocompétentes (elles suivent un « apprentissage », celui-ci se déroule dans la moelle osseuse pour les LB et dans le thymus pour les LT) ce n’est qu’à la suite de cette apprentissage que les cellules gagnent les ganglions.

Pour être efficace, les cellules de la réaction immunitaire adaptative doivent pouvoir reconnaitre une très grande diversité d’agents pathogènes. Cela implique l’existence d’une très grande diversité de récepteurs des lymphocytes prêts à reconnaitre ces nombreux antigènes.

Les récepteurs des lymphocytes (anticorps membranaires et récepteurs T) sont des protéines et sont donc codés par plusieurs gènes. Pour lutter contre cette immense diversité d’agents immunogènes, il devrait exister beaucoup plus de gènes qu’on en trouve dans le génome humain !!! Cette diversité de récepteurs est donc possible grâce à des mécanismes génétiques particuliers sur les quelques gènes codant les récepteurs.

Il existe différents mécanismes complexes permettant la production d’une immense diversité de récepteurs. Dans le cas des anticorps, on trouve :

- des recombinaisons de segments de gènes codant les parties variables et constantes des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines. Une fois ces recombinaisons faites, le gène sera transcrit puis traduit.

- un assemblage aléatoire des chaînes lourdes et légères.

Ces mécanismes aléatoires engendrent une diversité telle des récepteurs que tous les antigènes sont en principe reconnaissables.

Comment le virus du SIDA parvient-il à affaiblir le système immunitaire ?

V- VIH et SIDA

Bilan 7: Le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) est, comme tous les virus, un parasite intracellulaire, dont les cellules cibles sont les LT CD4.

Il va participer à la destruction :

– directe des LTCD4 infectés (en se multipliant à l’intérieur 1000 virus/ cellule infectée)

– indirecte par les LT cytotoxiques qui vont reconnaitre les LT CD4 infectés (devenus des CPA) comme des cellules à détruire.

La destruction progressive des lymphocytes TCD4 infectés empêche la coopération cellulaire (les LT auxiliaires de moins en moins présents ne produisent plus d’interleukines 2) de la réponse adaptative et donc la prolifération des LB activés puis leur différenciation en plasmocytes (donc la production d’anticorps), mais aussi la prolifération des LT CD8 puis leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques (mais aussi la propre stimulation de la prolifération des LTCD4 et leur différenciation).

Le système immunitaire devient déficient, il devient incapable de se défendre conte les micro organismes pathogènes de notre environnement ce qui entraine l’apparition de maladies opportunistes responsables de la mort.

Fiche de révision: tout y est!!!

Fiche de révision: tout y est!!!

2 serious game pour se « détendre » …

Leuco WAR ! https://www.pedagogie.ac-nice.fr/wp-content/uploads/sites/5/productions/leucowar/

Virus scape: http://philippe.cosentino.free.fr/productions/viruscape/?fbclid=IwAR2SzYBAzPxZaBZfCNgtIKk88iNCRyj2Pt3N18ZbkQTnoSUQQe6fv0WEXRk

Résumé en 1 vidéo !

Chapitre 9 : Les caractéristiques de la réaction immunitaire innée : exemple de la réaction inflammatoire

Rappels :

Tous les organismes pluricellulaires sont confrontés aux microorganismes pathogènes (bactéries, champignons, virus). Lors de la contamination, ils franchissent les barrières naturelles (peau et muqueuses) et ils peuvent se multiplier dans l’organisme : c’est l’infection.

L’organisme met alors en jeu son système immunitaire, chargé de la défense contre les agressions.

Rappels : frottis sanguin au microscope

Quels sont les phénomènes qui expliquent les symptômes de la réaction inflammatoire ?

I- La réaction inflammatoire : une réponse immunitaire innée.

Bilan 1 : La réaction inflammatoire est une réponse immunitaire innée. C’est une première ligne de défense cellulaire qui agit d’abord seule puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. Toutes les réactions innées sont identiques et se font avec la même rapidité (- de 24H). Elle intervient suite à une contamination par des microorganismes étrangers ayant franchi les barrières naturelles.

- Les différents symptômes de la réaction inflammatoire:

Les symptômes de la réaction inflammatoire sont souvent visibles et stéréotypés : on observe au niveau de la zone infectée un gonflement (œdème), une rougeur, de la chaleur et de la douleur qui sont dus à des réactions cellulaires et moléculaires suite à l’entrée du micro-organisme pathogène.

- Les différentes étapes de la réaction inflammatoire responsables des symptômes :

a) Déclenchement : Reconnaissance du pathogène (=signaux de danger) par les cellules sentinelles

Les cellules immunitaires sentinelles (cellules dendritiques, mastocytes et macrophages), qui patrouillent en permanence dans les tissus, possèdent des récepteurs aux marqueurs microbiens (PRR) reconnaissent les cellules étrangères ou modifiées (cellule cancéreuse) grâce à leurs récepteurs de surface (PAMP) très conservés au cours de l’évolution.

Lorsque les cellules sentinelles reconnaissent un élément étranger, elles libèrent alors des molécules particulières constituant un « signal du danger », les médiateurs chimiques de l’inflammation.

b) Les médiateurs chimiques et symptômes de la réaction inflammatoire aigüe

Cette libération de médiateurs explique les différents symptômes de la réaction inflammatoire aigue :

– Ils augmentent la perméabilité des vaisseaux sanguins et la sortie de plasma dans les tissus voisins responsable du gonflement (œdème)

– Ils augmentent la vasodilatation responsable de la rougeur et de la chaleur

– Ils activent et attirent les cellules immunitaires circulantes (monocytes et granulocytes) : on parle de recrutement de leucocytes (monocytes et granulocytes) initialement présents dans la circulation sanguine vers le lieu de l’infection (les monocytes deviennent des macrophages une fois dans les tissus)

– Ils stimulent les récepteurs de la douleur situés dans les tissus (le gonflement entraîne aussi la douleur).

Remarque :

Le pus est formé de débris et de cellules mortes ou mourantes.

c) Elimination de l’agent infectieux par phagocytose.

Les granulocytes, les macrophages et les cellules dendritiques sont des phagocytes. Ils réalisent la phagocytose en plusieurs étapes, aboutissant à la destruction définitive de l’agent pathogène.

- Adhésion : les microorganismes adhèrent à la membrane du phagocyte grâce aux récepteurs qui ont permis de les identifier.

- Ingestion ou endocytose : Déformation de la cellule qui englobe l’élément étranger dans une vésicule.

- Digestion : déversement d’enzymes digestives dans la vésicule de digestion (=phagosome)

- Exocytose ou rejet des déchets à l’extérieur de la cellule

Si la réaction inflammatoire n’a pas suffi à éliminer le pathogène, la réponse immunitaire adaptative se déclenche :

Lorsqu’elles réalisent la phagocytose, les cellules dendritiques gardent à la surface de leur membrane plasmique un fragment du pathogène.

S’il n’est pas totalement éliminé, les cellules dendritiques devenues cellules présentatrices d’antigène (CPA) migrent vers les organes lymphoïdes (ganglions, les amygdales, la rate ; les végétations…) pour présenter ce fragment aux lymphocytes (globules blancs intervenant uniquement dans la réponse immunitaire adaptative). Les lymphocytes vont être activés et vont commencer à agir uniquement à partir de cette présentation.

Les 2 réactions, innées et adaptatives, sont étroitement liées. La 2ème ne peut débuter efficacement qu’en présence de la première.

L’immunité innée ne nécessite pas d’apprentissage préalable, est génétiquement héritée et est présente dès la naissance. Elle est apparue il y a 800Ma et est présente chez tous les animaux pluricellulaires. Elle repose sur des mécanismes de reconnaissance et d’action très conservés au cours de l’évolution. Il s’agit d’une réaction non spécifique.

Quel est le mode d’action des anti-inflammatoires ?

II- Le rôle des anti-inflammatoires et antalgiques :

Correction

Bilan 2 : La réaction inflammatoire est à l’origine de symptômes inconfortables qu’il est possible de diminuer à l’aide d’anti-inflammatoire comme l’aspirine, l’ibuprofène et les stéroïdes.

Ils agissent en bloquant la production de prostaglandines (par inhibition d’enzymes responsables de leur production) ce qui diminue les douleurs tout en conservant l’efficacité de la réaction inflammatoire (la phagocytose a toujours lieu).

L’aspirine ayant des effets indésirables (irritation des muqueuses gastriques et intestinales) on lui préfère actuellement l’ibuprofène.

Chapitre 8 : La dynamique de la lithosphère

![Ice Age: Continental Drift [Drive-In Movies] | THE STUDIOSCOOP](https://24.media.tumblr.com/tumblr_m5a195jubT1r5hnvto1_400.gif)

Quelles sont les caractéristiques des frontières de plaque ?

I- La mobilité horizontale de la lithosphère.

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

Annexe 1 frontières de plaques

Bilan 1: La lithosphère terrestre est découpée en plaques lithosphériques.

Les frontières de plaques sont des zones géologiquement très actives (séismes et volcanisme), marquées par un relief accidenté (dorsales océaniques, fosses océaniques et chaînes de montagnes) et des anomalies du flux géothermique.

Cette activité géologique s’explique par le mouvement de plaques rigides, produisant des déformations aux frontières entre les plaques. Les mouvements peuvent être quantifiés grâce à la géodésie spatiale, ils sont de 2 types :

– mouvements de convergence au niveau des fosses océaniques et des chaînes de montagnes,

– mouvements de divergence au niveau des dorsales océaniques.

Comment peut-on déterminer qu’une plaque s’est déplacée dans le passé?

II- Quantifier le déplacement passé des plaques.

Correction – avec magnétomètre

Bilan 2: Les mouvements relatifs des plaques dans le passé peuvent être quantifiés à partir d’indices géologiques grâce :

– à la datation des anomalies magnétiques, fossilisés dans les basaltes répartis de part et d’autre des dorsales océaniques.

– Aux alignements volcaniques intraplaques qui permettent de caractériser le mouvement de la plaque par rapport à la position d’un point chaud supposé fixe.

Les mouvements et les vitesses déterminés à l’aide de ces techniques sont conformes à ceux mesurés grâce aux données géodésiques.

résumé en vidéo!

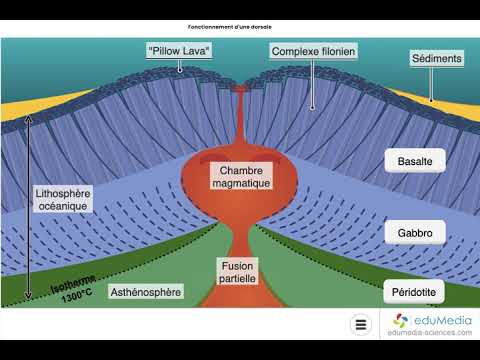

Quel est le comportement des plaques au niveau des dorsales ?

III- Dynamique des zones de divergence : les dorsales océaniques

1°/ Magmatisme au niveau des zones de divergence.

Eruption volcanique au niveau d’une dorsale rapide:

Bilan 3: Sous l’effet des forces de divergence, en lien avec les cellules de convection du manteau, la pression diminue sous l’axe de la dorsale faisant remonter la péridotite du manteau asthénosphérique, sans perte de chaleur, cela se matérialise par la remontée de l’isotherme 1300°C.

Dans ces conditions le géotherme de la dorsale recoupe le solidus de la péridotite et elle fond partiellement (=fusion partielle) et donne du magma qui remonte.

Le magma peut remonter jusqu’à la surface et former une roche volcanique à texture microlitique : le basalte (pillow lava) ou refroidit plus en profondeur et forme une roche à texture grenue : le gabbro. Tout ceci permet la mise en place d’une nouvelle croûte océanique ; c’est l’accrétion océanique.

résumé en vidéo !!!

2°/ Evolution de la lithosphère océanique.

Bilan 4 : Dès lors qu’elles se sont formées à l’axe de la dorsale, de l’eau de mer circule dans les roches de la croûte océanique jusqu’à la partie supérieure du manteau. Les eaux froides se réchauffent au contact des roches avant d’être expulsées au niveau des sources hydrothermales.

A cause de l’hydrothermalisme et de leur refroidissement progressif, les roches de la croûte océanique et du manteau lithosphérique supérieur se transforment (s’hydratent) progressivement (en effet les associations minéralogiques ne sont stables que dans des conditions physico-chimiques données).

De plus le refroidissement de la LO, entraine l’enfoncement de l’isotherme 1300°C, de sorte que le manteau lithosphérique s’épaissit (la lithosphère océanique s’épaissit donc également). Ces phénomènes entrainent une augmentation progressive de la densité de la LO jusqu’à dépasser celle de l’asthénosphère, cela cause son enfoncement.

Des QCM pour réviser:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=307

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=136

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=330

Quel est le comportement des plaques au niveau des fosses océanique et des chaines de montagne ?

IV- Dynamique des zones de CONVERGENCE :

1°/ Les zones de subduction

a) Marqueurs géologiques des zones de subduction.

Bilan 5: Au niveau des zones de subduction, la lithosphère océanique plonge en profondeur (dans l’asthénosphère), sous une LC ou une autre LO moins dense. Ces zones sont caractérisées par :

– une forte activité sismique superficielle et profonde. Les séismes sont disposés sur un plan incliné (plan de Wadati Benioff).

– une forte activité volcanique (volcans explosifs) sur la plaque chevauchante

– un relief négatif : fosse océanique, qui correspond à la frontière entre les 2 plaques convergentes.

b) Magmatisme des zones de subduction.

Bilan 6 : Les zones de subduction sont marquées par une forte activité volcanique, il y a donc production d’une quantité importante de magma. Ces magmas sont issus de la fusion partielle de la péridotite du manteau de la plaque chevauchante, la fusion partielle est permise grâce à l’abaissement du solidus de la péridotite par son hydratation. L’eau hydratant la péridotite provient de la déshydratation des roches de la CO subduite, dont une partie a été hydratée précédemment dans l’océan lors de son refroidissement et par hydrothermalisme (métamorphisme de basse pression et basse température).

Lors de la subduction, les roches de la LO sont soumises à une forte augmentation de la pression et dans une moindre mesure de la température, les minéraux ne sont alors plus stables, ils se transforment au cours de réactions chimiques qui libèrent de l’eau (par métamorphisme de haute pression et basse température).

Le magma produit, peut soit remonter jusqu’à la surface et refroidir rapidement pour donner une roche volcanique : l’andésite, ou refroidir plus lentement en profondeur et former des roches plutoniques comme les granodiorites.

Le magmatisme des zones de subduction produit des roches différentes, mais leur minéralogie atteste toujours d’un magma riche en eau (minéraux hydroxylés= comportant un ou plusieurs groupements OH).

c) Subduction et tectonique des plaques.

Bilan 7 : Nous avons déjà vu que la densité de la LO augmente au cours de son vieillissement (lié à son épaississement), ce qui entraine un déséquilibre gravitaire, causant son enfoncement dans l’asthénosphère.

De plus, les transformations minéralogiques liées à la subduction, causent une augmentation de la densité des roches de la CO, ce qui entretient la dynamique de la subduction en exerçant une traction gravitaire de la plaque plongeante.

Le plongement de la LO par subduction, entretient donc le mouvement de divergence au niveau des dorsales océaniques.

L’augmentation de la densité de la lithosphère constitue un facteur important contrôlant la subduction et, par suite, les mouvements descendants de la convection. Ceux-ci participent à leur tour à la mise en place des mouvements ascendants.

2°/ Les zones de collision.

Bilan 8: L’affrontement de lithosphères continentales, de même densité, lors de la collision, conduit à un épaississement crustal (le Moho peut atteindre 70km de profondeur au lieu de 30 = racine crustale).

L’épaisseur de la croûte résulte d’un raccourcissement horizontal et d’un empilement des matériaux lithosphériques.

Raccourcissement et empilement sont attestés par un ensemble de structures tectoniques déformant les roches en surface (plis, failles, chevauchements, nappes de charriage) et en profondeur avec un empilement d’écailles crustales.

Chapitre 7 Structure du globe terrestre

Quelles sont les techniques d’exploration du globe terrestre et quels renseignements fournissent-elles ?

I- LA SURFACE TERRESTRE : Contrastes entre les océans et les continents

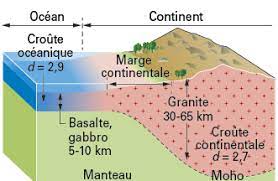

Bilan 1 : Les altitudes de la croûte terrestre sont contrastées. L’altitude moyenne de la croûte continentale est de l’ordre de 840m, tandis que celle de la croûte océanique est de l’ordre de -3800m : il y a donc une répartition bimodale des altitudes.

Cette distribution est en lien avec la nature océanique ou continentale de la croûte. En effet elles sont géologiquement différentes :

– la CC est composée majoritairement de granite (roche magmatique plutonique constituée de quartz, micas et feldspaths) d’une densité de 2.7.

– La CO est constituée de 2 roches magmatiques de même composition (pyroxènes, plagioclases (et olivine)), le basalte de structure microlitique (refroidissement rapide du magma en surface) le gabbro de structure grenue (refroidissement lent du magma en profondeur) ont une densité de 2.9.

Comment les scientifiques sont-ils parvenus à déterminer la structure interne de notre planète ?

II- La structure du globe terrestre.

Voici à quoi ressemble l’endroit le plus profond de la Terre:

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tomographie2/

Bilan 2: Les informations tirées du trajet et de la vitesse des ondes sismiques permettent de comprendre la structure interne de la Terre :

Les ondes sismiques sont réfléchies ou réfractées lorsqu’elles passent d’un milieu à un autre, la surface de contact entre ces 2 milieux est appelée discontinuité. L’analyse des ondes sismiques montre 3 discontinuités majeures :

- le Moho qui sépare la croûte terrestre et le manteau (à 10 km pour la CO et 30km pour la CC)

- La discontinuité de Gutenberg à 2900 km qui sépare le manteau et le noyau externe.

- La discontinuité de Lehmann à 5100 km qui sépare le noyau externe liquide et le noyau interne solide.

La vitesse des ondes dépend de la nature des roches traversées mais aussi de leur rigidité. Des études précises des sismogrammes ont permis d’établir le modèle sismique du globe PREM (Preliminary Reference Earth Model) . A 100km de profondeur (soit 1300°C) on observe un ralentissement des ondes sismiques (LVZ). Ceci indique que la péridotite du manteau devient ductile. On distingue alors la lithosphère cassante (croûte + manteau lithosphérique rigides) et l’asthénosphère constituée de manteau ductile.

Comment la chaleur évolue-t-elle dans les différentes couches du globe ?

III- Modèle thermique de la Terre.

Bilan 3: La température croit avec la profondeur. Le gradient géothermique est l’augmentation de la température en degrés par kilomètre. Sa valeur varie selon les zones, mais elle est en moyenne de 30°C par kilomètre dans la croûte continentale.

Le gradient est beaucoup plus important dans la lithosphère que le reste du manteau, cela est dû au mode de transfert de la chaleur.

– Dans la lithosphère, où les roches sont solides, la chaleur est transférée de proche en proche par conduction, or ce transfert est peu efficace, d’où le gradient fort.

– Dans l’asthénosphère et le reste du manteau où les roches sont ductiles, la chaleur est transférée par convection, le transfert de chaleur s’accompagne d’un mouvement de matière (cellules de convection), ce mode est très efficace d’où le faible gradient dans le manteau.

La propagation des ondes sismiques (visualisée par tomographie), montre également des anomalies de vitesse par rapport au modèle PREM, cela montre la présence d’hétérogénéités thermiques au sein du manteau.

Des QCM pour s’entrainer :

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=217

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1425

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1423

Chapitre 6 : Génome humain et histoire de l’humanité

Comment les connaissances sur l’ADN permettent-elles d’identifier les individus ?

I- Connaître le génome humain.

Correction par ici !

Vidéo 1: Analyse d’empreintes génétiques dans une enquête policière:

Vidéo 2: Marvin Anderson libéré grâce à son ADN

Bilan 1 :

Le génome des humains modernes (Homo sapiens) a été complètement séquencé en 2004 après 15 années d’une collaboration internationale.

Chaque cellule humaine comporte 3 milliards de paires de nucléotides répartis sur 46 chromosomes. Environ 20 000 gènes ont été identifiés, ils n’occupent que 1.5% de la totalité du génome. La fonction de la plus grande partie du génome reste donc inconnue.

Chaque individu est génétiquement unique par sa combinaison d’allèles qui théoriquement est propre à chacun. Ainsi, le génome d’une personne permet de l’identifier de la même manière qu’une empreinte digitale (sauf pour les vrais jumeaux car leur profil génétique est identique).

Cependant, la diversité génétique intraspécifique est faible chez l’Homme puisque 99,6 % de nos génomes sont identiques, mais 0,4 % de différences représentent tout de même plusieurs millions de nucléotides !

En comparant différents génomes humains, il est aussi possible de reconstituer leurs liens de parenté sachant que la moitié des allèles d’un individu provient de la mère et l’autre moitié du père.

Comment les progrès de la science améliorent-ils nos connaissances sur la lignée humaine ?

II-Séquençage du génome et parenté entre les êtres humains.

Bilan 2:

A partir de restes fossiles, on peut aussi connaître les génomes d’êtres humains disparus (Homme de Néanderthal, Homme de Denisova…).

En comparant les génomes anciens et actuels, on peut reconstituer les principales étapes de l’histoire humaine récente. En effet, les génomes portent en eux les traces de l’histoire de leurs ancêtres. Ces traces s’altèrent avec le temps mais permettent néanmoins de remonter à un grand nombre de générations.

Comment expliquer l’origine de la diversité génétique entre les différentes populations humaines ?

III- Diversité génétique et environnement

Bilan3 :

Quand les génomes de différentes populations du globe sont comparés, on observe des différences génétiques : les fréquences des allèles sont différentes en fonction des régions du globe et de l’environnement (exemple de la tolérance au lactose).

Cette répartition hétérogène des allèles résulte de la sélection naturelle : dans un environnement donné, un allèle conférant un avantage de reproduction à un individu sera davantage transmis aux générations suivantes donc sa fréquence augmentera au cours des générations. C’est l’inverse pour un allèle désavantageux qui disparaitra progressivement de la population au cours des générations.

Cette sélection naturelle peut avoir eu lieu dans le passé (cas de la résistance à la peste) ou se dérouler actuellement (cas de la tolérance au lactose, cas de la résistance à l’altitude chez les tibétains)

Chapitre 5 : Mutations et santé

Rappels de génétique avec écriture conventionnelle

Quels sont les moyens de prévision de transmission d’une maladie génétique et les traitements possibles ?

I- Conséquence d’une mutation dans une cellule germinale : les maladies génétiques :

1) Exemple de la mucoviscidose

Annexe 1 Principe Chromatographie

Bilan 1 :

La mucoviscidose est une maladie génétique fréquente (1 nouveau né /2500 environ en France), provoquée par la mutation d’un seul gène (gène CFTR sur le chromosome 7), elle est monogénique, ce qui entraine le dysfonctionnement de la protéine CFTR causant des problèmes respiratoires, digestifs….

L’allèle muté est présent chez une personne sur 25 environ dans la population (hétérozygote (N//n)). Dans le cas de cette maladie génétique, le déterminisme génétique est absolu : la présence de l’allèle muté en double exemplaire suffit (homozygote (n//n)) à déclencher la maladie. Les individus hétérozygotes sont donc porteurs sains.

L’étude d’un arbre généalogique d’une famille par un généticien permet de prévoir le risque de transmission de la maladie.

Différents traitements permettent de traiter certains symptômes, la thérapie génique, qui consiste à introduire le gène non muté dans les cellules malades, constitue un espoir de correction de la maladie.

Quelle est l’influence de l’environnement dans le déclenchement d’une maladie ?

2) Maladies génétiques et facteurs environnementaux : exemple du diabète

Correction par ici!

Bilan 2:

A partir d’études statistiques (épidémiologie) faites sur de vastes échantillons de population (grand nombre de personnes), il est possible de réaliser des analyses statistiques permettant d’identifier les facteurs responsables d’une maladie.

Il est ainsi montré que certaines maladies comme le diabète de type II ne peuvent pas être associées exclusivement à la présence d’un seul allèle muté. Ce sont des maladies polygéniques. Il existe plusieurs gènes dont certains allèles rendent plus probables le développement de la maladie sans pour autant que ce soit certain : ce sont les allèles de prédisposition.

Le plus souvent, l’impact du génome sur la santé n’est pas un déterminisme absolu. (maladies cardio-vasculaires, diabète de type II…), le mode de vie (nature du régime alimentaire, sédentarité, sport…) et/ou l’environnement interviennent de façon importante et le développement d’une maladie dépend alors de l’interaction complexe entre les facteurs du milieu et génome.

Quel est le lien entre mutations et cancers ?

II- Conséquence d’une mutation dans une cellule somatique : le cancer

correction par ici

Bilan 3 :

Des modifications du génome (souvent mutation du gène p53) des cellules somatiques surviennent au cours de la vie individuelle par mutations spontanées ou induites par un agent mutagène ou certaines infections virales. Elles peuvent donner naissance à une lignée cellulaire dont la prolifération incontrôlée est à l’origine de cancers et provoque l’apparition de tumeurs : des amas de cellules devenues immortelles.

Certaines de ces cellules tumorales acquièrent la capacité de se déplacer dans tout l’organisme ; c’est la métastase ; ces cellules cancéreuses forment alors des tumeurs malignes, le cancer se généralise ce qui réduit l’espérance de vie du malade.

On connaît des facteurs génétiques hérités qui modifient la susceptibilité des individus à différents types de cancers, on parle de prédisposition génétique.

Il y a donc de nombreuses causes possibles au développement d’un cancer : on parle de causes multifactorielles (internes et environnementales).

Grâce aux études épidémiologiques, on arrive à connaitre la ou les origines des perturbations du génome responsables d’un cancer ce qui permet d’envisager différentes mesures de protection pour limiter l’incidence (nombre de nouveaux cas) de ces cancers :

– mesure de prévention par la vaccination contre certains virus (papillomavirus, hépatite B)

– mesure de prévention par évitement des agents mutagènes (ne pas fumer, limiter l’apport en pesticides, se protéger lors d’un rapport sexuel pour limiter les infections virales…),

– mesure de surveillance par dépistage (cancer du sein, cancer du col de l’utérus, cancer du colon….).

Dans le cas de cancer déclenché, des traitements sont alors mis en place : chirurgie permettant l’enlèvement de la tumeur, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie… permettant d’éliminer toutes les cellules cancéreuses.

III- Mutation chez les bactéries et résistance aux antibiotiques.

Bilan 4:

Parmi les mutations spontanées ou induites qui se produisent aléatoirement dans les populations de bactéries, certaines confèrent des résistances aux antibiotiques.

L’application d’un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les mutants résistants à cet antibiotique, d’autant plus qu’il élimine les bactéries compétitrices sensibles et permet donc leur développement.

L’utilisation systématique de traitements antibiotiques en santé humaine comme en usage agronomique ou vétérinaire conduit à augmenter la fréquence des formes résistantes dans les populations naturelles de bactéries et aboutit à des formes simultanément résistantes à plusieurs antibiotiques.

Cela constitue un problème important de santé publique car le nombre de familles d’antibiotiques disponibles est limité. De nouvelles pratiques plus responsables des antibiotiques disponibles doivent donc être recherchées.

Des QCM pour s’entrainer

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1453

Chapitre 4 : Variabilité génétique et mutations

Comment les modifications de l’ADN apparaissent-elles au sein d’une cellule ?

I- L’ADN une molécule plus ou moins stable.

Correction par ici !

Bilan 1:

* Une modification de la séquence nucléotidique de l’ADN peut avoir lieu soit

– Pendant la réplication de l’ADN où quelques très rares erreurs de copie de l’information génétique peuvent se produire

– en dehors de la réplication, une altération des nucléotides peut également avoir lieu (sous l’effet de facteurs environnementaux).

Dans tous les cas ces modifications ont lieu de façon spontanée et aléatoire.

* Ces erreurs sont quasiment toutes corrigées par des systèmes enzymatiques, mais certaines peuvent subsister (environ 1 sur 1 milliard de nucléotides copiés) qui constitueront alors des mutations (si cette erreur n’entraine pas la mort de la cellule touchée).

Cela explique que les mutations sont rares.

* Une mutation est une modification d’un ou plusieurs nucléotide(s) dans l’ADN ce qui entraîne une modification de l’information génétique. Il existe trois types de mutation :

– la substitution (changement d’un nucléotide en un autre),

– la délétion (perte d’un nucléotide),

– l’addition ou insertion (ajout d’un nucléotide),

* Si la mutation entraîne une modification de la séquence d’acides aminés de la protéine correspondante alors celle-ci peut être dysfonctionnelle ou non fonctionnelle ce qui se répercutera sur le fonctionnement de la cellule puis sur celui de l’organisme.

Dans quelle mesure certains agents de l’environnement influencent-ils la fréquence des mutations ?

II- Mutation et facteurs environnementaux.

Bilan 2 : Nous avons vu précédemment que les mutations sont des événements rares et spontanés. Elles peuvent cependant voir leur fréquence augmenter sous l’effet de facteurs physiques (UV, rayons X…) ou des facteurs chimiques (benzène, amiante, goudrons de la fumée de cigarette…) ces agents sont nommés agents mutagènes. Il s’agit de mutations induites.

Quelles sont les conséquences possibles de ces mutations dans les cellules et sur l’organisme ?

III- Devenir des mutations et diversité génétique.

Bilan 3 :

* Une mutation est une modification de la séquence nucléotidique d’un gène, elle transforme donc un allèle en un autre allèle du même gène : un nouvel allèle est donc créé. Les mutations sont donc des événements générateurs de diversité génétique de l’espèce.

* Le plus souvent les mutations sont létales pour la cellule, la mutation disparaît donc avec la mort de la cellule.

* Si la mutation est compatible avec la vie de la cellule, la mutation a pu affecter 2 types de cellules :

– des cellules germinales, c’est-à-dire les cellules qui sont à l’origine des cellules reproductrices, cette mutation sera alors transmise à la descendance de l’individu, elle est donc héréditaire. Si c’est le cas toutes les cellules de l’enfant sont alors porteuses de la mutation.

– des cellules somatiques (toutes les autres cellules), la mutation sera alors présente dans toutes les cellules filles de la cellule qui a subi la mutation. Cette mutation disparaitra avec la mort de la personne.

Des QCM pour réviser:

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=317

Chapitre 3 : Transmission de l’information génétique

Rappels : Nous sommes tous issus d’une cellule-œuf unique mais toutes les cellules de l’organisme (sauf cellules reproductrices) contiennent le même patrimoine génétique (soit 46 chrs = 23 paires). La croissance d’un organisme se fait entre autre par augmentation du nombre de cellules par divisions cellulaires. Les 2 cellules filles issues de la division de la cellule mère sont génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère.

Problème : Comment l’information génétique est-elle conservée et transmise de cellule en cellule au cours du cycle cellulaire ?

1- L’ADN au cours du cycle cellulaire.

https://www.youtube.com/watch?v=DRJpXl4gNcg

Bilan 1: L’une des propriétés fondamentales d’une cellule vivante est sa capacité à se diviser : toutes les cellules d’un être vivant pluricellulaire proviennent de mitoses successives à partir de la cellule-œuf. Le cycle de vie d’une cellule est appelé le cycle cellulaire : période qui s’étend depuis la formation d’une cellule, par division d’une cellule-mère, jusqu’au moment où cette cellule finit par se diviser elle-même en 2 cellules filles.

La durée d’un cycle cellulaire est très variable suivant le type cellulaire, cependant, les différentes phases caractéristiques d’un cycle cellulaire sont toujours les mêmes, quelque soit le type de cellule.

Un cycle cellulaire est l’alternance entre :

– l’interphase qui est divisée en 3 phases : G1 (G de l’anglais gap : intervalle), S et G2.

G1 : Pendant cette étape, la cellule utilise son information génétique pour grandir et exercer ses fonctions (ex : la respiration cellulaire, synthèse de protéines et d’organites…).

S : pendant laquelle il y a réplication de l’ADN ainsi que des diverses structures cellulaires (organites…)

G2 : phase pendant laquelle la cellule se prépare à la mitose.

En G1, les chromosomes ont une chromatide, en fin de phase S, ils en ont 2.

L’interphase est la période entre deux divisions.

– la division cellulaire (= mitose) pendant laquelle il y a une reproduction conforme de la cellule-mère en 2 cellules-filles.

Les chromosomes sont des structures universelles des eucaryotes (organismes dont les cellules ont un noyau) ils sont toujours présents au cours du cycle cellulaire mais dans des états de condensation variables c’est pourquoi ils ne sont pas toujours visibles.

En interphase, les chromosomes sont dans un état de décondensation maximal : les chromosomes forment donc des amas diffus occupant la majeure partie du volume du noyau.

– Durant la phase G1 : chaque chromosome est constitué que d’une seule chromatide (donc une seule molécule d’ADN).

– Durant la phase S, chaque chromosome se réplique et en G2, les chromosomes ont donc 2 chromatides reliées au niveau du centromère.

Pendant la mitose les molécules d’ADN se condensent autour de protéines structurantes ; les chromosomes sont bien visibles au microscope, on parle alors de chromatide(s)

Quel est le comportement des chromosomes pendant la mitose ?

2- La mitose : reproduction conforme d’une cellule.

Tableau mitose (à télécharger)

Bilan 2: Pour conserver une information génétique identique à la cellule mère, une chromatide de chaque chromosome se répartit dans une des 2 cellules filles (les chromosomes à 2 chromatides se « coupent » en deux au niveau du centromère). Chaque cellule fille possède donc la moitié de la quantité d’ADN de la cellule mère mais qualitativement identique (même information du fait que les 2 chromatides d’un même chromosome portent les mêmes allèles), mais le même nombre de chromosomes que la cellule mère.

La mitose se déroule en 4 étapes successives caractérisées par la localisation des chromosomes dans la cellule :

– la prophase : il y a condensation progressive de l’ADN: apparition des chromosomes condensés. L’enveloppe nucléaire disparaît.

– la métaphase : rassemblement des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale de la cellule.

– l’anaphase : séparation et migration des chromatides sœurs vers les pôles opposés de la cellule à l’aide du fuseau mitotique. Répartition à l’identique.

– la télophase : chaque lot de chromosomes arrivé à un pôle de la cellule commence à se décondenser. L’enveloppe nucléaire se reforme pour donner deux noyaux fils. La cytodiérèse a lieu avec formation des deux cellules filles identiques. L’interphase recommence.

La mitose est donc un processus conservateur (reproduction dite conforme) autant quantitatif (même nombre de chromosomes mais la moitié d’ADN) que qualitatif (mêmes allèles dans chaque cellule fille). Au cours de la mitose les cellules restent diploïdes 2n (c’est-à-dire sous forme de paires de chromosomes)

Comment a-t-on découvert les modalités de réplication de l’ADN ?

3- La réplication: l’ADN une molécule stable.

Lien pour l’enquête:

https://view.genial.ly/5fa06ebd99153e0d7b53e425/presentation-replication-adn-copie

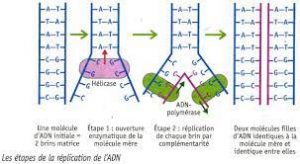

Bilan 3:

* A la fin de la mitose, une cellule contient des chromosomes à 1 chromatide donc ils sont composés d’une seule longue molécule d’ADN associée à des protéines permettant son enroulement sur elle-même.

* Pendant la phase S de l’interphase, il y a réplication de l’ADN donc chaque chromosome passe de 1 à 2 chromatides identiques entre elles.

* La réplication est semi-conservative : la molécule d’ADN initiale sert de modèle pour fabriquer la nouvelle molécule d’ADN selon les règles de la complémentarité des nucléotides (A avec T et C avec G).

* La molécule d’ADN initiale s’ouvre et chaque brin sert de matrice (=modèle) pour la synthèse du nouveau brin. Sur chaque brin se fixe une enzyme : l’ADN polymérase qui lit le brin initial et place en face de chaque nucléotide le nucléotide complémentaire.

La réplication se poursuit jusqu’à ce que toute la molécule d’ADN initiale soit copiée puis les 2 nouvelles molécules formées restent accrochées au niveau du centromère ce qui forme les 2 chromatides identiques du chromosome.

Par cette réplication, la séquence de nucléotides de la molécule initiale est copiée donc l’information génétique est identique dans chaque chromatide. C’est ce qui explique qu’après une mitose, chaque cellule fille ayant reçu une chromatide de chaque chromosome porte exactement la même information génétique. Ainsi, après plusieurs divisions cellulaires, on obtient un ensemble de cellules, toutes génétiquement identiques que l’on appelle clone.

Quelles sont les spécificités des divisions cellulaires donnant naissance aux gamètes ?

4- La méiose : formation de cellules haploïdes.

Tableau à compléter et imprimer

Bilan 4:

* La méiose consiste en 2 divisions cellulaires successives. Elle est précédée d’une seule phase de réplication.

* La 1ère division conduit à la séparation des chromosomes homologues de chaque paire (chaque cellule fille reçoit donc 1 chromosome de chaque paire).

* Lors de la 2ème division, chaque chromosome se scinde en 2 (chaque cellule fille reçoit ici une chromatide de chaque chromosome).

* La méiose conduit donc à la production de 4 cellules haploïdes (gamètes) à partir d’une cellule diploïde.

Ne pas confondre Mitose et Méiose…

Des QCM pour s’entrainer…

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1355

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1354

https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=1025