Douaa et Ethan

Douaa et Ethan

Lors de notre voyage en Campanie, région du Sud de l’Italie connue pour ses littoraux ainsi que ses vestiges, nous avons eu l’occasion de faire la découverte de nombreux lieux, tous empreints d’une atmosphère particulière et riches de leur histoire . Cependant, la partie de notre séjour qui nous a le plus touchées reste certainement la visite de l’emblématique ville de Pompéi.

Ensevelie sous les cendres il y a de cela presque deux millénaires (plus précisément aux alentours de l’an 79 avant J-C) suite à l’éruption du Vésuve, c’est seulement lors du XVIIème siècle qu’elle sera redécouverte. A ce jour, près de deux tiers de la cité ont été mis au jour, laissant place à des suppositions quant à l’aspect du reste de cette dernière. Lorsque nous nous y sommes rendues, la première émotion qui s’est emparée de nous a été la surprise : en effet, le fait de pouvoir serpenter à travers les ruelles d’une ville que nous avons tant étudiée au cours de notre scolarité et vue dans nos manuels nous semblait presque familier. De surcroît, les lieux ont extrêmement bien conservés grâce à l’épaisse couche de cendres qui les a recouverts durant plusieurs siècles et il était aisé de se projeter en son sein, de s’imaginer la vies de ses habitants lors de son apogée. Cette atmosphère intemporelle bien que légèrement déconcertante dans un premier temps, nous a permis de nous projeter dans cette ville antique.

Par ailleurs, bien que celle-ci abrite une grande quantité de bâtiments, l’un d’entre eux nous est tout particulièrement resté en mémoire : la Maison du Faune. Il s’agit de l’une des plus vastes résidences de Pompéi, puisqu’elle s’étend sur une insula entière, c’est-à-dire un quartier entouré par quatre rues. En son centre, se trouve un atrium (cour rectangulaire à ciel ouvert) au sein duquel est placé un impluvium (bassin servant à recueillir l’eau de pluie). C’est dans ce bassin que trône la statue en bronze d’un Faune dansant, dont le bâtiment tire d’ailleurs son nom. Il comporte également des thermes privés, des écuries, une cuisine, plusieurs chambres, salles à manger pour l’été et l’hiver, une salle de réception et un bureau. Une partie de la maison servait à recevoir, autour de l’entrée, tandis que l’autre partie était personnelle à l’usage de la famille. De plus, les domestiques et les esclaves avaient leur entrée propre et leurs propres logements, dans la maison, mais sur le côté. En outre, l’inscription HAVE présente sur l’un des trottoirs de la rue ainsi que la taille impressionnante de la maison laissent penser que son propriétaire était un fin connaisseur de la langue latine, ce qui implique un bagage culturel élevé. L’un des éléments les plus intéressants à propos de ce lieu se trouve être l’une des mosaïque qui y était originellement exhibée. Elle représente la célèbre bataille d’Issos en 333 avant J-C entre Alexandre le Grand et Darius III de Perse. Hormis sa démesure (5,82 m sur 3,13 m, cadre compris), ce qui est le plus sidérant à son sujet est le nombre de tesselles qui la composent: environ 5.464.980, de seulement quatre couleurs (rouge, noir, blanc et jaune), soit 30 par centimètres carrés. Malheureusement, il manque aujourd’hui une partie de celle-ci. Elle a récemment été déplacée au musée archéologique de Naples, or une reproduction reste visible à Pompei.

Cathy, Oriane

Depuis l’aube de l’humanité, l’homme a cherché à développer sa force physique et sa musculature. L’histoire de la musculation remonte à des millénaires, avec des pratiques qui ont évolué au fil du temps, de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

L’Antiquité : Les racines de la musculation

Dans l’Antiquité, plusieurs civilisations ont cultivé l’art de la musculation. Les Grecs, célèbres pour leur culte du corps, considéraient la forme physique comme essentielle pour atteindre un équilibre entre le corps et l’esprit. Les gymnases grecs, appelés « gymnasion« , étaient des centres d’entraînement où les hommes se livraient à divers exercices physiques, y compris la musculation. Les compétitions athlétiques comme les Jeux Olympiques antiques étaient des événements où la force et l’endurance étaient mises à l’épreuve.Les Romains, héritiers des traditions grecques, ont également valorisé la force physique. Les légionnaires romains étaient tenus de maintenir une condition physique optimale pour les exigences de la guerre. Les exercices militaires, tels que le lever de poids et la marche avec des charges lourdes, étaient des pratiques courantes dans l’armée romaine.Les Égyptiens, quant à eux, ont développé des techniques de musculation dès l’Antiquité. Des hiéroglyphes et des peintures murales retrouvés dans des tombeaux égyptiens montrent des figures masculines et féminines s’exerçant avec des poids et des haltères, suggérant une pratique de la musculation remontant à plusieurs millénaires.

Techniques et outils de l’Antiquité

Les techniques de musculation de l’Antiquité étaient simples mais efficaces. Les exercices de levage de poids, de poussée et de tirage étaient courants, souvent réalisés avec des poids en pierre ou en métal. Les athlètes utilisaient également des haltères, des poids en forme de sphères ou de cylindres, pour renforcer les muscles des bras et des épaules.Les gymnases de l’Antiquité étaient équipés de divers appareils de musculation rudimentaires, tels que des barres parallèles pour les dips, des sangles pour les tractions et des bancs inclinés pour les exercices abdominaux. Les athlètes se livraient également à des activités fonctionnelles telles que la course, le saut et la lutte, qui développaient la force et l’endurance.

Héritage et influence

L’héritage de la musculation de l’Antiquité se poursuit jusqu’à nos jours. Les principes fondamentaux de l’entraînement physique, tels que la progression progressive, la variété des exercices et la récupération adéquate, ont été établis dès cette époque. De nombreux exercices traditionnels, tels que les squats, les développés couchés et les tractions, trouvent leurs origines dans les pratiques antiques.En outre, l’esthétique de la musculation, souvent associée à la sculpture corporelle, puise ses racines dans les idéaux de beauté de l’Antiquité. Les statues grecques représentant des athlètes et des dieux musclés ont inspiré les artistes et les culturistes à travers les âges, façonnant notre perception moderne de la forme physique idéale.En conclusion, l’histoire de la musculation est profondément ancrée dans l’Antiquité, où les Grecs, les Romains et les Égyptiens ont développé des techniques et des pratiques qui ont perduré jusqu’à nos jours. Leur héritage continue d’influencer la façon dont nous nous entraînons et percevons la forme physique, attestant de la durabilité et de la pertinence de ces traditions millénaires.

Wylson

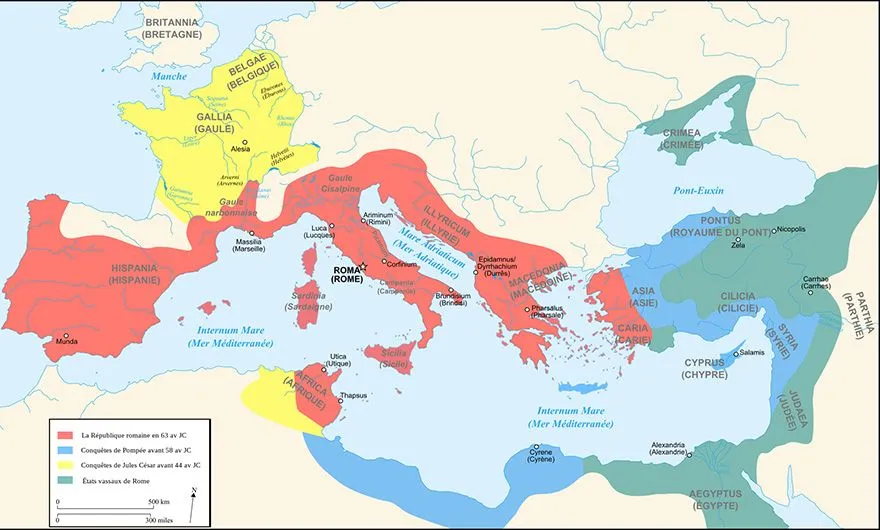

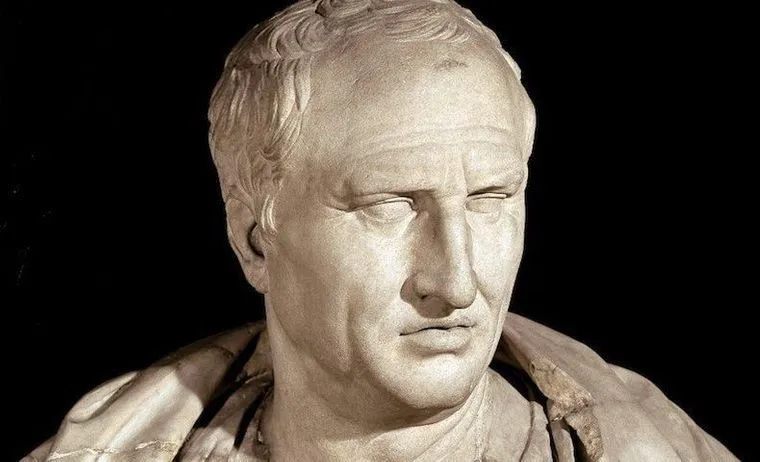

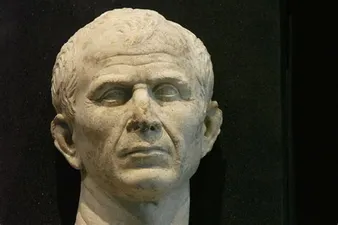

A Rome, en 59 av JC, se joue un bras de fer entre le premier triumvirat mené par César, Crassus et Pompée contre le Sénat mené par Cicéron pour prendre le contrôle de l’état. Si César remporte les prochaines élections, le sénat perdra toute son influence.

Pendant ce temps, les germains (Suèves, Confédération de tribus de Germanie habitant entre la Baltique et le Danube) commencent à envahir la Grande Gaule, les Séquanes et les Eduens alliés de Rome, demandent de l’aide. Mais la politique de Rome de l’époque empêche de leur venir en aide. César, après une grande campagne électorale est alors élu premier consul mais ne peut diriger seul, alors Babelius partisan du Sénat est aussi élu et étant à l’opposé de l’avis politique de César, il annule toutes les lois et dit le contraire des déclarations de César ce qui énerve les civils. César recrute alors Publius Claudius, un aristocrate fou, qui veut se venger du Sénat et de Cicéron à cause d’une purge qui a tué toute sa famille. Son but est de devenir tribun de la plèbe, il peut donc avoir un petit pouvoir sur la ville de Rome, déclencher des émeutes, et déranger le pouvoir . Cicéron et Babelius, pour revenir au devant de la scène émettent l’idée de faire des attaques contre les Suèves, mais César refuse. Alors, il invite Arioviste, le chef germain à séjourner à Rome. En échange d’un titre d’amis, Arioviste promet la fin de l’invasion de la Gaule.

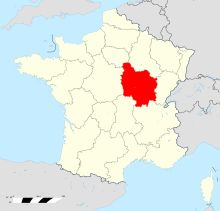

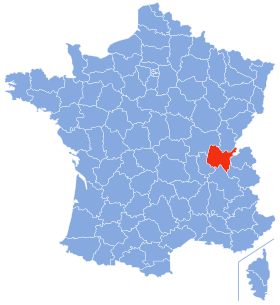

Un an plus tard, lorsque le mandat de consul de César se termine, et qu’il s’apprête à devenir proconsul d’une province de l’Empire, le Sénat décide de le faire proconsul de Campanie (actuelle région de Naples) ou alors de Sardaigne ou de Corse pour le faire taire et l’éloigner du pouvoir. Mais César a réussi à contrer cela en faisant pression et réussit donc à s’emparer de la Gaule Cisalpine, l’Illyrie et la Gaule Transalpine, cela lui permettra d’opérer contre des futurs assaillants gaulois, ou encore les Daces (Actuelle Roumanie-Moldavie) à l’Est de l’Empire. Il ne peut pas attaquer, et reste donc bloqué dans ses provinces, mais à ce moment-là, la venue des tribus du nord effraie les Helvètes (Tribu de Suisse) , les Helvètes prennent donc la fuite et prévoient de migré vers la Saintonge (région proche de Bordeaux). Pour s’y rendre, les Helvètes doivent donc passer par les frontières de Rome et de ses alliés, César s’empare directement de ce prétexte pour attaquer en se justifiant au Sénat. La justification est la suivante : si les Helvètes abandonnent leurs terres, les tribus du Nord auront un territoire limitrophe avec celui de l’Empire, et cela facilitera les invasions future.

Les Romains et les Helvètes se rencontrent donc pour la première fois à Genève. C’est ici que la guerre commence. Seulement deux légions sont présentes, les autres sont en retard. César décide de construire un camp (les Romains sont connus pour leur efficacité à construire les camps) pour attendre les autres légions et dissuader les Helvètes qui ne peuvent se permettre de combattre car ils doivent protéger les femmes et les enfants. Les Hèlvètes ayant tout brulé en ne laissant rien sur le passage pour ne rien laisser aux mains des Suèves, commencent à négocier pour que César les laissent passer. César reste intouchable, il refuse et les oblige à rebrousser chemin ensachant qu’ils n’allaient pas le faire mais passer par les frontières alliés romaines (Séquanes et Eduens). Publius, lui, de son côté, ayant acquis une très grande puissance, arrive à exiler Cicéron en Macédoine pour avoir exécuté des conjurés sans procès, et envoie Caton le jeune en mission à Chypre. De son côté, Jules César, lui , demande de déclarer la guerre aux Helvètes pour « accès militaire non autorisé en pays alliés », le Sénat, vu les circonstances, est donc obligé d’accepter.

Les Eduens alertent donc César que les Helvètes sont dans leur territoire et appellent à l’aide. César a donc la totale permission d’attaquer les Helvètes. Lorsque les Helvètes sont en train de traverser une rivière, César décide d’attaquer un groupe qui n’était pas encore passé, ce qui affaiblit fortement les troupes helvètes. Engageant une poursuite, il demande à un ami éduen, Diviciacus, de lui fournir des biens quand il en aura besoin. A la poursuite des Helvètes, les Romains ont besoin de bien, mais les biens promis par Diviciacus ont été interceptés par son frère qui est contre la romanisation. Ils sont donc obligés d’arrêter la poursuite, et de se diriger vers Bibracte la cité où les biens étaient promis , mais les Helvètes pensant que les Romains étaient fatigués, au lieu de fuir, contre attaquent avec 30 à 60000 guerriers helvètes contre 40 000 hommes romains.

César ne prend pas peur, il s’empare donc d’une colline et y fait un camp, il envoie quatre légions pour se préparer à la batailles. Les Hélvètes, comme à leur habitude et en supériorité numérique, courent à l’assaut des Romains. Ils attaquent en formation serrée et envoient quelques soldats dans le flanc droit des Romains. César met en place sa stratégie : dans une légion, il est commun de placer 4 lignes d’infanterie, la première, les velites (lanceur de javelots) qui ouvrent la marche en bombardant les barbares de javelots, qui n’ont pas pour but de tuer, mais de se planter dans les boucliers des barbares pour les rendrent inutilisables. Par la suite les vélites se rangent derrières les autres lignes d’infanterie. La seconde ligne peut donc se déployer au combat contres les barbares, et les deux autres se placent derrière. César met en place le triplex acies, qui est une technique de combat qui consiste à tourner les lignes de front (Les hastati en premier qui sont souvent les moins expérimentés, tournent avec les principes qui sont plus aguerris tournent avec les triarii qui sont les vétérans.) Cette technique est un succès, les soldats romains ne se fatiguent pas grâce à la rotation des lignes de front, et donc remportent la bataille très largement. César lui-même est allé au front à pied, sans son cheval, pour supporter ces troupes. Mais il reste toujours la menace venant de la droite, César a donc deux options qui se posent à lui, soit envoyer les troupes restées au camp, soit pivoter la ligne de front et faire face aux nouveaux adversaires. Il décide d’envoyer les triarii qui étaient déjà sur le front (Envoyer les triarii sur le front est un acte d’extrême urgence, Res ad triarios rediit) La bataille dure tout la journée et toute la nuit, les Helvètes n’arrivent pas à percer les lignes romaines. Ils décident donc de fuir la bataille et déposent les armes. A la fin du combat, les Romains l’emportent avec très peu de pertes par rapport aux Helvètes. Les Helvètes sont condamnés à retourner dans leurs terres natales, celles qu’il avaient brûlées. César, clément, leur donne des rations, sur 350 000 personnes qui auraient fuient, seulement 100 000 seraient revenues. Cela alarme les Gaulois qui commencent à craindre la présence de César. Il continue à chercher un prétexte pour attaquer la Gaule.

Sources : Wikipedia, Chaine Youtube Bataille de France, « César, chef de guerre » par Yann Le Bohec (éditions Texto) et « César » par Christophe Badel (éditions PUF) et L’art de la stratégie dans De Bello Gallico » par Romain Mignère.

Romain

Nous laissons ici un dessin avec les évènements du voyage qui méritent de rester dans nos mémoires et qui feront rire certains en tombant fortuitement dessus sur le blog. Vous remarquerez par ailleurs le petit jeu de mot que nous avons glissé.

Victoria, Céleste et Violaine

Mercredi 20 décembre, après-midi, Paestum.

Après la visite d’Oplontis et un repas sympathique à l’hôtel Cristallo, vient la visite de Paestum, petit bout de Grèce en pleine Italie.

Nous avons découvert les impressionnants temples du site situés sur une colline, sous un jour particulièrement ensoleillé, offrant donc un paysage particulièrement magnifique. Nous avons pour commencer, découvert un temple dédié à la déesse Athéna, avec une médiatrice hors-pair qui grâce à ses exploits a remporté un boulet d’argent ! Ce temple, qui a été construit en 500 avant J-C, légèrement plus petit que les deux prochains, mais tout autant impressionnant est également nommé « Le temple de Cérès ». Avec ses 32 mètres de long, il a su nous impressionner.

Ensuite, nous avons suivi un chemin de pierres, nous étions entourés de ruines et nous avons pu plonger dans un autre monde, et remonter le temps en réalisant que 2500 ans avant, un tout autre monde existait. Tout cela en marchant, en n’ayant en contact sous nos pied que de simples ruines. En suivant cette route, nous sommes arrivés au temple d’Héra I aussi appelé « Basilique ». Nous avons pu rentrer à l’intérieur et découvrir un nouveau point de vue. Il a su nous intimider puisqu’il était large de 54 m !

De plus, la faune et la flore entourant ces monuments rajoutaient une ambiance particulièrement apaisante.

Le dernier temple est celui d’Héra II ou « temple de Neptune », nous avons également pu rentrer à l‘intérieur, il est extrêmement grand puisqu’il mesure 59 m de largeur.

Nous sommes également rentrés dans les ruines d’un petit amphithéâtre, à moitié enterré, qui servait de palais à un petit lézard.

Ce qui nous a particulièrement touché c’est le regroupement d’un lieu vaste et calme, avec une faune et une flore apaisante, des monuments très impressionnants et vraiment bien conservés qui renvoient à une tout autre époque. Un ciel dégagé et un grand soleil qui se reflète sur les pierres des temples… Le tout donnant de très belles couleurs qui varient. C’était très plaisant et agréable à observer, cela permet de changer du décors de la ville.

Ensuite nous sommes allés au musée archéologique national de Paestum. La pièce importante que nous voulions voir était La tombe du plongeur ! Cette fameuse tombe du Vème siècle avant Jésus-Christ qui est mystérieuse… Et bien surprise, elle était en travaux…

Nous vous la présentons quand même : La tombe du plongeur datant de 480 av J-C et d’origine Grecque. Elle est composée de 5 dalles, qui sont des fresques sur plâtre. Sur cette tombe on retrouve différentes scènes comme un banquet, un homme qui plonge dans de l’eau, un cortège… Qui amènent à différentes hypothèses, comme le transport du défunt vers l’au delà, la réincarnation, le saut vers l’inconnu, la régénération…

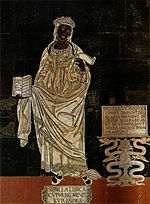

Dans ce musée nous avons pu voir (malgré le monde présent), le buste d’Héra et des vases. Voici donc une petite présentation d’Héra :

Héra est une déesse de la mythologie grecque, elle est la déesse du mariage, de la fécondité, la fidélité, l’accouchement et enfin la protectrice des femmes. Le buste de ce musée la représentant a été créé par un sculpteur de l’antiquité en 470 avant J-C. Ce qui est intriguant, ce sont les croix gammées que l’on peut retrouver sur ses vêtements. En effet cela peut choquer les spectateurs en faisant penser au symbole du parti nazi. Mais ce symbole a été détourné car il représentait au début le symbole antique du soleil. Le terme « gammée » renvoie lui même à la lettre « gamma » majuscule (Γ ) à laquelle ressemblent les 4 branches de la croix.

Nous nous sommes alors rendu compte que ce symbole représentant le soleil était présent dans de très nombreuses œuvres telles que certaines fresques à la villa des mystères ou encore sur le sol de la villa vittia à Pompei.

D’ailleurs, Hitler a repris le geste du salut nazi qui était au départ le salut romain de Jules César.

Ce musée contenait également plusieurs découvertes plus ou moins intéressantes, passant des outils en pierre travaillées datant de la préhistoire à des vases colorés de l’époque grecque classique.

Dans ce musée, il y avait un piano alors on a pu profiter des œuvres présentes tout en ayant l’ouïe adoucie par de douces mélodies.

Suite à ces différentes découvertes, nous avons pu profiter lors de notre quartier libre, d’un « petit tour achat » aux quelques boutiques se situant sur l’unique avenue : Via Magna Grecia .

Après l’ouïe, la vue et le toucher, place à l’odorat et au goût !

En sortant du musée, un petit groupe de personnes par l’odeur alléché,

se dirigea vers un vendeur de glaces.

Elles tinrent à peu près ce langage (dans un mauvais Italien) :

Buongiorno signor venditore di gelati,

Et c’est ainsi qu’elles dégustèrent de très bonnes glaces tout en admirant le magnifique coucher de soleil offrant encore une fois de nouvelles couleurs d’une beauté extraordinaire.

De retour au restaurant nous avons pu une nouvelle fois goûter à de nouvelles saveurs, avec la pizza de l’hôtel.

Nous avons même découvert un 6ème sens, lors du Kahoot le soir même. En effet, pour réussir à accéder à l’ordinateur sacré où s’affichaient la question, nous avons créé un 6ème sens mélangé entre survie et détermination pour gagner, tout cela nous rapportant la place de 11ème…

Faustine, Camille, Lorena et Célia.

Que dire sur toi ?

Tes cheveux enflammés

Tes yeux chlorophyllés

Ton visage angélique

Ton sourire magnifique

.

Tout chez toi m’attire

Je te veux toi

Toute entière

Et je me veux moi

Tout entier

.

Que penser de toi ?

Ta malice méduséenne

Ton esprit tranchant

Ta bravoure herculéenne

Ta gentillesse de maman

.

Tout chez toi m’attire

Et me rend follement amoureux

De ta présente personne

Je te veux toi

Toute entière et je me veux toi

Tout entier

.

Que voir de toi ?

Une beauté semblable à Aphrodite

Une joie de première fois infinie

Un sourire narquois qui fait suite

A une lueur dans tes yeux qui

Me fait chavirer et

Bouscule toutes mes convictions

.

Tout chez toi m’attire

Et me pousse à continuer

de sans cesse penser

A toi

Je te veux toi

Toute entière et je me veux toi

Tout entier

.

Tu es ma source de bonheur

Ma source de lumière

Dans ce monde aromantique

Ma joie qui me fais

Chaque jour me lever

Mais tu es aussi

Ma malédiction qui me fais chaque jour

Rappeler que je ne suis que mortel

Et que le mérite de t’aimer

Reviens à un autre que moi

.

Tout chez toi m’attire

Tu ne le sais pas

Mais je t’aime

Je ne suis qu’un homme perdu

Mais je t’aime

Je ne suis que moi

Mais je suis amoureux de toi

je me mets à nu

Mais sache que je t’ai aimé.

Arthur

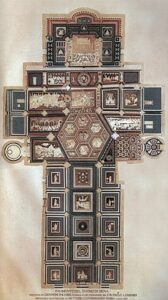

Au cours de notre voyage en Toscane en décembre 2022, nous avons eu la chance de faire étape dans la magnifique ville de Sienne le dernier jour et comment se balader dans les rues sans passer devant la cathédrale de Sienne et son très connu Duomo ? Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de visiter l’intérieur pour admirer son pavement intérieur, très célèbre pour diverses raisons.

En effet, il s’agit là d’un projet décoratif étalé sur six siècles, du XIVe au XIXe siècle. Comme la construction de la cathédrale, l’histoire du pavement se mêle étroitement à celle de la cité et de l’école artistique siennoise. Celui-ci est composé de plus de soixante scènes différentes et dans les zones fréquentées, le sol est recouvert de feuilles d’isorel (des panneaux de fibres dures) afin de le protéger. Il est découvert entièrement seulement une fois par an pendant un mois, généralement entre septembre et octobre. Le pavement se découpe en plusieurs parties de la cathédrale selon le plan suivant :

Pendant une longue période, la soixantaine de scènes représentées sur le pavement est restée sans lien apparent et sectionnée entre les différentes parties. C’est en 1977 que l’allemand Friedrich Ohly expose sa théorie : selon lui, le pavement est un ensemble avec une thématique connue qui lie les différents épisodes. Chaque scène fait en réalité partie d’une présentation du Salut. Ainsi, on retrouve :

Intéressons nous donc maintenant à chaque partie du pavement avec plus de précision.

Une des plus connues est constituée des différentes Sibylles qui représentent la personnification de la révélation du Christ à l’humanité antique. On les retrouve dans les nefs latérales de l’église et elles ont été exécutées au cours des années 1482-1483. Elles sont toutes faites de marbre blanc sur fond noir, encadrées par un motif à damiers. Dans l’Antiquité classique, la Sibylle était une vierge douée de vertus prophétiques inspirées d’une divinité (en général Apollon). Elles sont divisées en trois groupes : ioniennes, italiques et orientales, afin de marquer l’universalité du message christique.

Ensuite, les panneaux de la nef centrale situés sous les arcades, ne sont pas ceux originellement présents. La technique initiale a cependant été préservée dans le panneau retenu comme le plus ancien :

Dans le transept gauche, la section transversale ne s’inspire pas de l’Antiquité ou du répertoire allégorique comme la plupart des autres scènes, mais de thèmes tirés de l’histoire des Hébreux, notamment la période après la Révélation divine. Ainsi, la première scène est la suivante :

Dans le transept droit, l’inspiration n’est cette fois-ci pas liée à l’Ancien Testament puisqu’on retrouve une importante variété de styles et de techniques. Comme il se situe à proximité de la chapelle du Vœu, sa décoration en a été influencée comme par exemple pour cette scène:

Et face à la chapelle du Vœu, on peut observer Les Sept âges de l’Homme, c’est-à-dire la naissance, l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, la virilité et la vieillesse.

L’hexagone et la Coupole, quant à eux, sont décorés par six hexagones disposés autour d’un 7e au centre. Il n’y a pas de sens particulier pour les interpréter, cependant pour compléter le motif, six losanges ont été rajoutés. Chaque hexagone et losange présentent une scène différente de la vie d’Elie.

Le presbytère et le chœur de la cathédrale ont été réalisés par Beccafumi. Une partie du pavement située entre l’hexagone et l’autel représente les épisodes de la vie de Moïse et l’ouvrage a duré de 1525 à 1547. Par ailleurs, les cartons originaux ont été conservés et sont exposés à la Pinacothèque nationale de Sienne.

La première rangée face au maître autel est composée de 4 personnages de prophètes : Moïse, Judas Macchabée, David à la fronde, David psalmiste, qui séparent les scènes de l’Ancien testament : Josué vainqueur des Amoréens, l’Histoire de David et l’Histoire de Samson.

Enfin, dans le chœur sont représentées les vertus cardinales : la force, la justice, la prudence, la tempérance et la miséricorde. Ces décors ont été réalisés en 1406 et sur la première frise de l’autel, on retrouve Le sacrifice d’Isaac:

Elsa

Elsa et Mathilde.

Lors de notre voyage en Italie nous avons pu voir la Naissance de Vénus. C’est une peinture à l’huile sur toile réalisée par le peintre italien Sandro Botticelli au milieu du XVe siècle. Elle mesure environ 2,8 mètres de large sur 1,75 mètre de hauteur et est actuellement conservée à la Galerie des Offices de Florence.

Cette œuvre que j’ai pu voir et étudier plusieurs fois en classe est un tableau que je trouve des plus beaux, les couleurs et la façon dont Vénus est représentée me font avoir goût pour cette œuvre. Le fait d’enfin avoir pu la voir en vrai a été un moment très marquant, car voir un tableau dans des livres ou encore sur internet n’est vraiment pas la même chose que de le voir en vrai, surtout pour ce tableau qui est exposé seul sous la lumière des projecteurs, enfoncé dans un mur blanc qui nous permet d’être captivés par sa beauté.

La peinture représente la déesse romaine de l’amour, Vénus, qui est née de l’écume de la mer. Dans la peinture, Vénus est représentée debout, se couvrant avec ses cheveux sur une coquille de noix de saint-jacques géante. Dans cette scène, Zéphyr apparaît à gauche, soufflant un souffle de vent vers Vénus. Il porte dans ses bras son épouse Flora, la déesse des fleurs et des jardins et ils sont entourés de fleurs qui semblent tomber du ciel. À droite apparaît l’une des Heures, probablement le Printemps, qui va recouvrir avec un manteau la déesse. Elle porte une robe blanche fleurie, brodée de fleurs. A l’arrière plan on retrouve un bout de forêt a droite avec le commencement de la mer au bords de celle-ci.

Flore

buy windows 11 pro test ediyorum