Home » SECONDES

Category Archives: SECONDES

Chapitre 6 : Procréation et sexualité humaine

Comment se met en place l’identité sexuelle d’un individu ?

I- LE SEXE BIOLOGIQUE DE L’INDIVIDU / Rappels de collège

Le sexe biologique d’un individu dépend des chromosomes sexuels qu’il possède (XY pour le sexe masculin et XX pour le sexe féminin) et de ses gènes.

Les chromosomes sexuels et leurs gènes sont responsables des caractéristiques anatomiques et physiologiques de la personne.

Malgré des différences anatomiques et physiologiques, les appareils reproducteurs, masculins ou féminins, sont constitués :

– d’une paire de gonades (testicules ou ovaires) productrices de cellules reproductrices (spermatozoïde ou ovule),

– de voies génitales, d’organes génitaux externes et débute son fonctionnement à partir de la puberté (entre 8 et 13 ans chez les filles et 10 et 14 ans chez les garçons).

L’appareil reproducteur masculin fonctionne en continue jusqu’à la mort alors que l’appareil féminin a un fonctionnement cyclique (28 jours environ) jusqu’à la ménopause (autour de 50 ans).

Lorsqu’il y a rencontre entre un spermatozoïde et un ovule dans une trompe utérine, c’est la fécondation qui est suivie de l’implantation du jeune embryon dans l’utérus de la femme. La grossesse débute alors.

II-L’IDENTITE SEXUELLE:

Correction

La sexualité est un aspect de la personne tout au long de sa vie. Elle englobe plusieurs formes comme le comportement sexuel, l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle de l’individu.

L’identité sexuelle est la conviction pour un individu de se sentir fille ou garçon ou d’être reconnu comme fille ou garçon. Cette identité sexuelle dépend :

– du sexe biologique (déterminé par les chromosomes sexuels)

– du sexe psychologique (conviction intime d’être un garçon ou une fille)

– du sexe social c’est-à-dire que l’individu adopte des comportements stéréotypés qui, dans chaque culture, sont propres aux filles ou aux garçons.

L’orientation sexuelle d’un individu est l’attirance affective (être amoureux) et sexuelle envers une personne soit de même sexe (homosexualité), soit de sexe différent (hétérosexualité), soit des 2 sexes (bisexualité). Cette orientation sexuelle fait partie de l’intimité de l’individu

III- Fonctionnement des appareils reproducteurs masculins et féminins.

Bilan 1 : Les testicules ont deux fonctions :

– fonction de gonade : production de spermatozoïdes dans les tubes séminifères.

– fonction de glande : production de l’hormone sexuelle masculine : la testostérone, par les cellules interstitielles. Elle stimule la production de spermatozoïdes de la puberté à la mort de l’homme.

Les ovaires ont également 2 fonctions :

– de gonade (libération d’un ovule chaque 14ème jour du cycle)

– de glande (production cyclique d’œstrogène et progestérone).

Chez l’homme comme chez la femme, le fonctionnement des gonades est contrôlé par un dispositif neuroendocrinien, le complexe hypothalamo-hypophysaire.

L’hypothalamus déverse dans le sang une neurohormone la GnRH qui est transportée jusqu’à l’hypophyse où elle entraîne une sécrétion de 2 hormones la FSH et LH.

Ces deux hormones transportées par le sang jusqu’aux gonades stimulent leurs activités.

Les hormones sexuelles, secrétées par les gonades, sont détectés par l’axe hypothalamo-hypophysaire qui modifie alors sa sécrétion de GnRH, de FSH et de LH. On dit que les hormones sexuelles exercent un rétrocontrôle sur les organes à l’origine de leurs sécrétions. Ce rétrocontrôle est indispensable à la fertilité de l’individu.

IV- Mise en place du phénotype sexuel

Bilan 2 : La mise en place de l’organisation et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté.

Au moment de la fécondation, il y a fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule. On obtient une cellule œuf qui contient comme paire de chromosomes sexuels, soit deux chromosomes XX, soit un chromosome X et un chromosome Y. Au cours du développement de l’embryon, l’appareil génital se met en place en relation avec les chromosomes sexuels présents.

En effet au début du développement embryonnaire, les gonades embryonnaires sont indifférenciées, (elles ne possèdent aucun caractère mâle ou femelle) mais dans un second temps si l’embryon est masculin (cellules avec paire de chromosomes sexuels XY), un gène situé sur le chromosome Y, le gène SRY est activé et gouverne le développement des gonades indifférenciées en testicules.

Si l’embryon est génétiquement féminin (cellules avec paire de chromosomes XX) et donc en l’absence du chromosome Y, les gonades se transforment en ovaire.

Chez l’embryon, les gonades différenciées, permettent la mise en place de l’ensemble de l’appareil génital vers un phénotype mâle ou femelle. En effet les hormones (testostérone) secrétées par les testicules permettent le développement des voies génitales et des organes sexuels externes masculins. Alors que l’absence de testostérone, permet le développement des voies génitales et des organes sexuels externes féminins.

A la naissance, l’appareil sexuel est différencié mais ce n’est qu’à la puberté qu’il devient fonctionnel et secrète alors les hormones sexuelles et les cellules reproductrices.

V- LE PLAISIR SEXUEL:

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/IRMvirtuel/

Bilan : Chez tous les mammifères le comportement sexuel est sous la dépendance :

– des hormones sexuelles

– de l’activation de zones précises du cerveau qui forment le système de récompense.

Chez l’Homme, l’activité sexuelle peut avoir lieu en dehors des périodes proches de l’ovulation (où le taux d’hormones sexuelles est fort). Le système de récompense a donc une influence prépondérante.

Le système de récompense est activé par divers facteurs (sensations tactiles, odeur, vision, sons…) et est responsable du renforcement des comportements reliés à nos besoins fondamentaux (accouplement, alimentation…) en produisant automatiquement une sensation de plaisir.

La recherche des récompenses sexuelles est modulée par plusieurs types de facteurs comme le contexte culturel qui valorise ou dévalorise certaines pratiques sexuelles (exemple : le baiser).

Ainsi, chez l’Homme, les sentiments amoureux, de désir et de plaisir et les comportements sexuels ; font intervenir de nombreux facteurs, psycho-affectifs, motivationnels, cognitifs, culturels et social.

VI- Contraception et prévention contre les IST

https://www.moncorpsmacontraception.fr/

Bilan 4: Il existe plusieurs méthodes de contraception régulière qui peuvent être :

– mécaniques (préservatifs et stérilet au cuivre). Les préservatifs permettent aussi de se protéger des IST et d’éviter leur propagation.

– hormonales (pilule, patch, implant, anneau, stérilet hormonal et la pilule masculine). La connaissance de plus en plus précise des hormones sexuelles naturelles a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse exogènes qui permettent une contraception hormonale en perturbant le contrôle hormonal des appareils reproducteurs.

Ces hormones sont aussi utilisées dans la contraception d’urgence (pilules du « lendemain » et du « surlendemain »), dans l’IVG médicamenteuse ainsi que dans la pilule masculine (en cours d’essai).

Chaque personne est libre de choisir son moyen de contraception et peut utiliser plusieurs moyens contraceptifs (préservatif + pilule par exemple) pour empêcher la rencontre des gamètes ou l’implantation de l’embryon et surtout pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.

Chapitre 5 : Les mécanismes d’évolution de biodiversité

I- LES FORCES EVOLUTIVES S’EXERCANT SUR LES POPULATIONS

On définit une population comme un groupe d’individus appartenant à une même espèce (ils ont donc les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles) et vivant dans une même zone géographique.

L’évolution correspond à la modification des individus (donc de leurs caractéristiques) au cours du temps et donc de la fréquence de leurs allèles (du fait que les caractéristiques des individus sont sous la dépendance de leurs allèles).

Comment la fréquence des allèles est-elle modifiée sous l’effet de l’environnement ?

- La sélection naturelle

lien vers le site: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_fr.html

Bilan 1: Dans une population, les individus varient ; ils sont différents, car ils ne portent pas tous les mêmes allèles. Certains allèles peuvent apporter un avantage dans un milieu donné, ils favorisent donc la survie et permettent alors d’atteindre plus facilement l’âge de la reproduction. Ces allèles font que les individus qui en sont porteurs engendrent une plus grande descendance et transmettent donc mieux leurs allèles.

La sélection naturelle est donc une variation non aléatoire de la fréquence des allèles en fonction du caractère avantageux de l’allèle par rapport à la pression exercée par le milieu de vie ou les autres organismes vivants.

Comment la fréquence des allèles est-elle modifiée sous l’effet du hasard ?

- La dérive génétique

lien vers le logiciel: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-tirage-boules/

Bilan 2: La transmission des allèles neutres (c’est-à-dire qui n’apportent aucun avantage ou handicape par rapport au milieu) des parents à leurs descendants est un phénomène aléatoire, c’est à dire soumis au hasard. Au sein d’une population, il y a donc, générations après générations, une modification aléatoire de la fréquence des allèles, ce phénomène est nommé dérive génétique. Cette dérive est d’autant plus marquée que la population est de petite taille.

Comment de nouvelles espèces peuvent-elles apparaitre ?

II-LES MECANISMES DE LA SPECIATION :

Bilan 3: La spéciation est la formation d’une ou plusieurs nouvelle(s) espèce(s) à partir d’une espèce préexistante. Une spéciation peut se produire lorsqu’une population est séparée géographiquement en 2 sous-populations par une barrière géographique. Les 2 sous-populations, vont accumuler des mutations de façon aléatoire et indépendante et vont alors évoluer différemment sous l’effet de la sélection naturelle et de la dérive génétique propres à chaque milieu. Parfois il est possible que les différences deviennent telles que, même réunis à nouveau, les individus des 2 sous-populations ne peuvent plus se reproduire : ils appartiennent alors à 2 espèces différentes (il y a donc eu spéciation).

Comment les individus d’une même espèce communiquent –ils entre eux et quelles sont les conséquences sur l’évolution de l’espèce ?

III- COMMUNICATION INTRASPECIFIQUE ET SELECTION SEXUELLE.

Bilan 4 : Pour se nourrir, se défendre ou se reproduire, qu’ils vivent en société ou solitaire, les animaux communiquent entre eux : un organisme émetteur transmet un message (sonore, visuel, chimique…) à un organisme récepteur qui modifie alors son comportement.

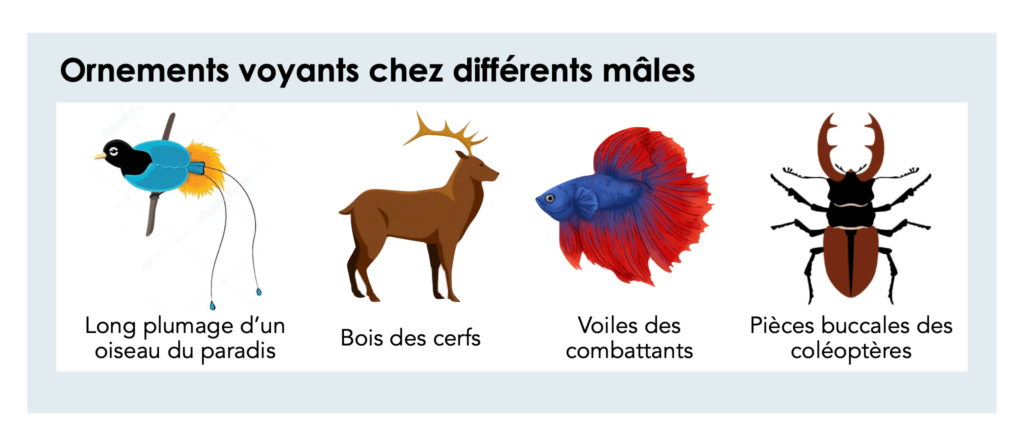

La communication peut servir à favoriser le rapprochement entre individus.

Les mâles, présentant parfois un fort dimorphisme sexuel (=différences importantes entre l’apparence du mâle et de la femelle) témoignant de leur qualité, auront la préférence des femelles et donc l’accès à la reproduction : cette sélection sexuelle participe à la sélection naturelle. Ces caractères sont favorisés tant que les avantages qu’ils procurent dans l’accès aux partenaires sexuels est supérieur aux inconvénients qu’ils entrainent pour la survie.

Résumé du chapitre en vidéo!!

Fiche revision, par ici !!!

Fiche revision, par ici !!!

Chapitre 4 : La biodiversité change au cours du temps

Comment décrire la biodiversité actuelle ?

I- LES ÉCHELLES DE LA BIODIVERSITÉ :

DM Les 3 Échelles de la biodiversité

site à consulter pour le DM :

https://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/42459/mod_resource/content/1/story_html5.html

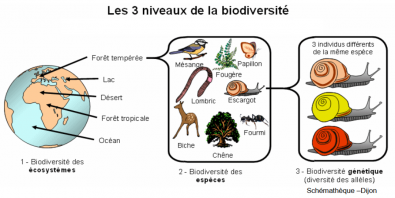

La biodiversité est la diversité des êtres vivants présents sur Terre.

Elle peut s’observer à 3 niveaux du monde vivant :

- diversité des écosystèmes: la variété des milieux de vie des êtres vivants (forêt tropicale, forêt tempérée, mare, rivière, milieu marin …) est due aux conditions physico-chimiques (T°, humidité, pH, luminosité…).

- diversité des espèces vivant dans l’écosystème.

- diversité génétique entre les individus de l’espèce : cette biodiversité est due à l’existence de plusieurs allèles pour un même gène.

Comment expliquer la biodiversité d’un même caractère chez des individus d’une même espèce ?

- La biodiversité génétique

Bilan 1: Au sein d’une même espèce, la variabilité des phénotypes entre les individus repose sur la variabilité de l’ADN. : Tous les individus d’une même espèce possèdent les mêmes gènes, mais pas obligatoirement les mêmes allèles pour ces gènes.

Les allèles étant les différentes versions possibles d’un même gène, ils sont le résultat de mutations affectant la séquence nucléotidique.

La biodiversité génétique représente donc la diversité des allèles possédés par les individus d’une même espèce.

Une vidéo pour résumer !

Comment définir une espèce, outil de description de la biodiversité ?

- La notion d’espèce

https://www.tous-vivants-tous-differents.org/media-jeux

Bilan 2 : Le concept d’espèce a été inventé par l’Homme pour décrire la biodiversité en regroupant des individus selon des critères déterminés.

Actuellement une espèce est définie comme un ensemble d’individus capables de se reproduire entre eux (critère d’interfécondité) et dont la descendance est fertile.

Pourtant cette définition est un concept qui n’est pas toujours adapté à la réalité biologique ; que dire des espèces fossiles dont on ne peut pas tester l’interfécondité, que dire des hybrides fertiles… La définition d’espèce est donc en constante évolution.

Comment la biodiversité évolue-t-elle au cours du temps ?

II- Les changements de biodiversité au cours du temps

Bilan 3 : La biodiversité se renouvelle en permanence : des espèces apparaissent et d’autres disparaissent. Les espèces actuelles ne représentent qu’une infime partie des espèces ayant vécu sur Terre. Ce renouvellement peut être observé à l’échelle d’une vie humaine grâce à une évolution de la biodiversité génétique rapide (exemple résistance des moustiques aux insecticides…)

L’étude de la biodiversité passée nécessite l’examen de fossiles, c’est à dire des restes ou des traces d’êtres vivants transformés en roche sédimentaire. Les fossiles nous permettent de connaître une petite partie des êtres vivants du passé, et montrent que la biodiversité a subi de nombreuses modifications au cours des temps géologiques. La plupart du temps l’évolution de la biodiversité se fait de façon progressive. Ou parfois de façon brutale, comme lors

des crises biologiques majeures liées à des modifications environnementales (impact météoritique, activité volcanique majeure…). Elles ont entrainé des extinctions massives et brutales d’espèces. Elles sont suivies de périodes de diversification du vivant (= radiation adaptative).

Les activités humaines sont responsables d’une réduction importante et rapide de la biodiversité, ce qui peut laisser penser que nous vivons une 6ème crise de la biodiversité.

Les origines sont nombreuses : destruction des écosystèmes (déforestation), surexploitation (braconnage, surpêche…), introduction d’espèces invasives, pollution, changement climatique…

Pour aller plus loin:

Une vidéo pour résumer le chapitre :

Des QCM pour réviser:

Chapitre 3 : L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées

Comment sont assurées les différentes fonctions au sein d’un organisme pluricellulaire à différentes échelles de taille ?

I- L’organisme pluricellulaire aux différentes échelles.

correction par ici !

Bilan 1 : Chez les organismes pluricellulaires, les organes assurent une ou plusieurs fonctions grâce aux cellules spécialisées qui les constituent.

La plupart du temps, les cellules spécialisées dans une fonction s’assemblent en tissu.

Une cellule spécialisée accomplie une fonction particulière grâce aux organites qu’elle contient et aux molécules qu’elle produit.

Les cellules sont associées entre elles par la matrice extra-cellulaire (MEC), qui assure l’adhérence des cellules entre elles ainsi que la formation de tissus cohérents. Chez les végétaux la MEC porte le nom de paroi.

Remarque : chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule.

MEC= ensemble de grosses molécules situées entre les cellules d’un même tissu et jouant un rôle dans l’adhérence cellulaire.

Organite : structure bien délimitée, située dans le cytoplasme d’une cellule et assurant une fonction précise. Ex : noyau, chloroplaste…

Tissu : ensemble de cellules de structure semblable et spécialisées dans la même fonction.

Les cellules spécialisées sont elles génétiquement différentes les unes des autres ?

II- L’expression de l’information génétique dans les cellules d’un organisme.

Bilan 2: Toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire sont issues d’une cellule unique (la cellule œuf). Elles possèdent donc les mêmes gènes, mais elles n’en expriment qu’une partie. Ainsi la spécialisation d’une cellule dépend des gènes qu’elle exprime : c’est l’expression génétique. En effet toutes les cellules n’expriment pas les mêmes gènes.

Lorsqu’un gène est actif (s’exprime) dans une cellule, il permet la synthèse d’une ou plusieurs molécules qui participent à la fonction de cette cellule (par exemple toutes les cellules ne produisent pas les mêmes enzymes). L’expression génétique est donc différente dans chaque type de cellule.

Quelle est la structure de l’ADN et comment porte-t-elle l’information ?

III- Organisation de l’information génétique

Bilan 3 : La molécule d’ADN (acide désoxyribonucléique) qui constitue les gènes (et donc les chromosomes) est composée de 2 brins, composées eux-mêmes de la succession de nucléotides. Ces 2 brins sont enroulés en double hélice.

Il existe 4 types de nucléotides différents : nucléotide à Adénine (A), nucléotide à thymine (T), nucléotide à Guanine (G), nucléotide à Cytosine (C).

Au sein d’un gène, c’est la succession des nucléotides = la séquence nucléotidique, qui constitue l’information génétique.

La séquence nucléotidique des 2 brins de l’ADN sont complémentaires. En face d’une thymine sur un brin, il y a toujours une adénine sur l’autre brin, de même pour une cytosine et une guanine.

Comment le métabolisme des cellules permet-il de satisfaire leurs besoins fonctionnels spécifiques ?

IV- Le métabolisme cellulaire.

Correction par ici!

Bilan 4 :

Dans un organisme pluricellulaire, les différents organes assurent des fonctions spécialisées.

Leurs cellules réalisent des échanges de matière et d’énergie et réalisent de nombreuses transformations biochimiques dans leurs organites pour produire les molécules nécessaires à leur fonctionnement : c’est le métabolisme cellulaire.

Selon la nature des molécules prélevées, on distingue deux types de métabolisme :

– le métabolisme autotrophe lorsque les molécules prélevées sont uniquement minérales (H2O, CO2…). La cellule transforme ces petites molécules en grosses molécules organiques (glucose par ex) grâce à la lumière. Ce métabolisme ne se fait que dans les organes verts d’un végétal car les cellules possèdent des organites particuliers : les chloroplastes, c’est la photosynthèse

– le métabolisme hétérotrophe lorsque les molécules prélevées sont organiques (glucide, protéine, lipide….) et transformées en de nouvelles molécules organiques et en énergie utilisables par les autres cellules de l’organisme. La respiration cellulaire est une de ces transformations de molécules organiques en énergie. Elle se déroule dans des organites présents dans toutes les cellules : les mitochondries.

Ainsi, dans un organisme animal ou végétal, toutes les cellules font la respiration cellulaire.

Les enzymes sont des macromolécules qui accélèrent les réactions biochimiques du métabolisme et permettent la transformation des substrats en produit(s).

Or les enzymes résultent de l’expression des gènes, et nous avons vu précédemment que les cellules spécialisées n’exprimaient pas les mêmes gènes, elles ne produiront donc pas les mêmes enzymes.

Les métabolismes sont complémentaires :

– aussi bien à l’échelle d’un organisme comme par exemple chez les végétaux où les cellules autotrophes (photosynthétiques) fournissent la matière organique aux cellules hétérotrophes.

– qu’à l’échelle de l’environnement dans lequel les autotrophes sont la source de matières organiques des hétérotrophes.

Ainsi, les cellules des êtres vivants échangent de la matière et de l’énergie entre eux et avec leur environnement.

Des exercices pour s’entrainer…

Secondes Chapitre 2 Micro-organismes et santé

Quelle est l’origine des maladies infectieuses et comment lutter contre elles ?

I- Les microorganismes pathogènes et les moyens de protection

Planche à télécharger et compléter

Bilan 1 : Chez l’Homme, les maladies infectieuses sont provoquées par des micro-organismes pathogènes : souvent des procaryotes = certaines bactéries, certains virus, mais aussi certains eucaryotes.

Ces micro-organismes vivent aux dépens de la personne contaminée qui est alors appelée hôte (= milieu biologique) et lui portent préjudice en provoquant des symptômes.

Ces micro-organismes pathogènes se propagent en changeant d’hôte. Ils peuvent se transmettre selon 2 modes :

– soit directement entre êtres humains par contact (VIH, papillomavirus….) ou par le milieu ambiant comme l’air ou l’eau (rougeole, grippe…)

– soit par un vecteur biologique (souvent un insecte). On parle dans ce cas de maladie vectorielle (paludisme…). Ce vecteur est indispensable à la transmission du pathogène car il assure sa maturation et/ou sa multiplication.

L’hôte (humain ou animal), en étant malade ou non (=porteur sain), est un réservoir de pathogènes qu’il peut transmettre directement ou par un vecteur à un autre individu. Lorsque de nombreuses personnes sont touchées en même temps, on parle alors d’épidémie (et de pandémie quand l’épidémie est très importante).

En connaissant le mode de propagation des agents pathogènes ou du vecteur, il est possible de mettre en place des moyens de lutte (=prophylaxie) :

– individuelle comme des gestes de protection (utilisation d’un préservatif, d’une moustiquaire, mise en place d’un traitement…), des mesures d’hygiène (lavage des mains régulier…), la vaccination, le dépistage…

– collective comme la vaccination, l’utilisation d’insecticides sur des zones infectées ou la mise en place de campagne d’informations afin de limiter la propagation du pathogène ou du vecteur et de limiter l’épidémie.

De quoi dépend la mortalité due aux maladies infectieuses ?

II- Tous égaux face aux maladies infectieuses?

Bilan 2 : La mortalité due aux maladies infectieuses est très variable en fonction des régions du monde pour 2 raisons principales :

– les vecteurs de l’agent pathogène ne sont pas forcément présents sur tout le globe (exemple du moustique tigre) : certaines maladies vectorielles sont donc endémiques, c’est-à-dire propre à une région (dengue, paludisme…).

– les moyens de prévention, de traitement et d’informations des populations sont très inégaux car ils ont un coût important que tous les pays ne peuvent assumer de la même manière (ex du VIH).

En fonction du contexte socio-économique de la région (difficultés économiques, catastrophes naturelles, conflits armés…), la propagation de l’agent pathogène peut être plus ou moins rapide et peut provoquer une épidémie (principalement dans le cas des virus). Lorsque la propagation touche de nombreuses régions du monde alors on parle de pandémie.

Depuis plusieurs années, le changement climatique modifie les zones de répartition de certains vecteurs (moustique tigre par exemple) et des agents pathogènes ce qui contribue à la propagation de maladies dans des régions où elles étaient totalement absentes (ex. de la dengue en France métropolitaine).

Comment s’installe le microbiote humain et quel est son rôle ?

III- Le microbiote et santé humaine.

1 – Mise en place et évolution du microbiote.

Correction ,par ici !

Le monde microbien, importance et diversité:

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-monde-microbien-importance-diversite-230.html

Bilan 3 : Le microbiote représente l’ensemble des micro-organismes qui vit sur (c’est-à-dire sur sa peau) et dans l’individu (c’est-à-dire dans les cavités de l’individu qui communiquent avec l’extérieur, par exemple le tube digestif, le nez, le vagin…).

Le microbiote de chaque individu est unique et présente une très grande diversité d’espèces de micro-organismes (non pathogènes).

Il se met en place dès la naissance au contact du microbiote maternel et de l’environnement.

La diversité du microbiote évolue au cours de la vie en fonction de différents facteurs : l’âge, l’alimentation (surtout avec les aliments riches en fibres), l’utilisation d’antibiotiques, de gels hydroalcooliques…

La composition et la diversité du microbiote sont des indicateurs de santé. Un déséquilibre dans la composition du microbiote ou une diminution de sa diversité peut engendrer des effets négatifs sur la santé.

2- Le microbiote, des « colocataires » qui nous veulent du bien.

Bilan 4 : La relation entre l’hôte et ses microbiotes, bénéfique aux différents partenaires, est une symbiose. En effet :

- Le microbiote intestinal permet la digestion des glucides complexes que nous ne sommes pas capables de digérer par nous même (fibres végétales). Il nous apporte des acides gras et des vitamines.

- Il empêche la prolifération des bactéries pathogènes par son abondance et l’effet de compétition.

Quand cet écosystème est déséquilibré, des désordres métaboliques (diabète, obésité) ou des maladies (diarrhées), peuvent apparaitre. Le traitement de ces pathologies implique une restauration de la diversité et de l’abondance du microbiote. Nous devons donc nous efforcer de prendre soin de notre microbiote grâce à une alimentation diversifiée riche en fibres et une utilisation raisonnée de produits affectant notre microbiote comme les antibiotiques, les gels hydroalcooliques…

Seconde Chapitre 1 Dynamique des paysages et activités humaines

Quels sont les mécanismes responsables des paysages actuels ?

I- ETUDE D’UN PAYSAGE PROCHE :

Bilan 1 : Les reliefs à la surface terrestre changent au cours du temps ; ils sont façonnés par l’érosion et l’altération des roches.

L’érosion est l’ensemble des phénomènes qui altèrent, enlèvent les débris et particules issus de l’altération et modifient le relief. L’altération regroupe les processus qui conduisent de la roche saine à ses produits de décomposition.

Quels sont les paramètres à l’origine de l’érosion différentes de 2 paysages ?

II- L’ALTERATION DES ROCHES :

Activité 2 Alteration des roches

Bilan 2 : L’altération des roches peut être :

– mécanique (fissuration…) à cause des variations brutales des températures, du gel et dégel, des racines des végétaux. Cette altération produit des éléments solides.

– chimique qui modifient les roches (dissolution, perte de cohérence…). L’eau est le principal agent de l’altération chimique. L’altération chimique produit des éléments solides et/ou ions solubles.

L’altération des roches dépend de plusieurs facteurs :

La nature des roches, le climat (l’altération chimique est plus intense sous un climat chaud et humide), la présence de végétation.

Que deviennent les produits de l’érosion ?

III- Des produits de l’altération aux roches sédimentaires.

1-Transport et dépôt des produits de l’altération

Activité 3 Des produits de l’altération aux roches sédimentaires

Annexe 1 les plages de l’Aygade, la Capte, La Badine

Bilan 3 : Les produits de l’altération des roches restent rarement sur place. Ils sont transportés au cours de l’érosion.

L’eau est le principal agent d’érosion. Elle transporte les ions sous forme dissoute mais aussi les débris solides.

Lorsque la vitesse du courant diminue, les particules se déposent par ordre décroissant de taille ; c’est la sédimentation. Les particules forment alors des sédiments qui s’accumulent dans le lit de la rivière ou au fond d’un lac, d’un océan, d’une mer.

La sédimentation contribue également à modifier le paysage (formation des Tombolos).

2- La formation de roches sédimentaires

Bilan 4: La diagénèse désigne l’ensemble des processus par lesquels les sédiments sont transformés en roches sédimentaires.

Les roches sédimentaires détritiques proviennent de particules érodées.

La nature des roches sédimentaires dépend de la nature des roches érodées et de la vitesse du courant.

Les sédiments s’accumulent en couches horizontales et la pression augmente au cours de leur enfouissement. Ils subissent alors une compaction et une cimentation, aboutissant à une roche cohérente.

Les roches sédimentaires s’organisent donc en couches horizontales superposées appelées strates.

3°/ Erosion et activités humaines.

Activité 4 DM explotation du sable

Bilan 5 : L’Homme utilise les ressources géologiques à sa disposition pour fabriquer des matériaux du quotidien.

A l’échelle humaine, les ressources de l’érosion et de la sédimentation ne sont pas renouvelables, il faut donc les extraire de manière durable et raisonnée.

L’érosion peut aussi faire peser un risque sur les activités humaines en particulier sur les littoraux, en montagne ou sur les sols en pente.

Les activités humaines peuvent aussi favoriser l’érosion (ex déforestation) ce qui peut créer des risques importants pour les populations.

La réduction de ces risques passe par la prévention, l’éducation des populations et des aménagements spécifiques.