« Il faut voir pour savoir et savoir pour mieux voir » René Huyghes

Marina Abramovic, 1974, Rhythm 0, Tate Modern, Londres

La performance

Marina Abramovic est une artiste serbe qui s’inscrit dans le courant artistique de l’art corporel. Elle a réalisé de nombreuses performances dans lesquelles elle repousse les limites du corps et du mental.

Dans sa performance Rhythm 0, réalisée en 1974, elle met à disposition son corps au public, comme un objet. Les gens sont alors libres de faire ce qu’ils souhaitent de son corps. Ils ont la possibilité d’utiliser différents objets disposés sur une table comme de la peinture, du rouge à lèvres, un couteau, des fleurs de la nourriture et même un pistolet chargé d’une balle. La performance a duré 6 heures et à la fin de celle-ci, les gens se sont enfuis sans même la regarder.

Le but

Dans les années 1970, la performance artistique était vue par la plupart des gens comme quelque chose d’exhibitionniste et de masochiste réalisé par les artistes pour se mettre en avant. Marina Abramovic a voulu prouver le contraire en mettant à disposition son corps, en restant totalement inactive, et observer comment le public est capable de réagir. Dans cette performance, le public est créateur et acteur de l’œuvre. Elle décrit cette performance comme l’une des expériences les plus dures de sa vie.

Marina Abramovic a dit : « Il faut envisager la performance comme un miroir offert aux spectateurs : je mets en scène des moments douloureux et je me nourris de l’énergie du public pour dépasser ma peur. C’est une manière de dire aux gens qu’ils peuvent y parvenir tout autant que moi. »

Notre point de vue sur la performance

Une performance étant une œuvre temporaire, Marina Abramovic a choisi d’exposer au musée Tate Modern à Londres la table avec tous les objets utilisés lors de sa performance.

Lorsque l’on voit pour la première fois cette table, sans en connaître le but ni l’histoire, on se demande assez naïvement à quoi ont pu servir de tels objets, si différents les uns des autres. Il y avait de tout, des escarpins aux chaînes. Et puis, quand on comprend, quand on sait, on frissonne d’effroi.

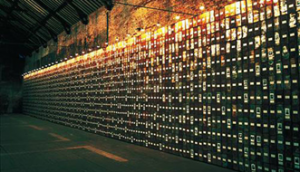

Au-dessus de cette table, on peut voir des diapositives en noir et blanc défiler, montrant des photos de l’artiste durant la performance. Nous avons eu l’occasion de voir cette exposition lors d’un voyage pédagogique. Cette table est située dans une pièce un petit peu en retrait du musée, dans un coin peu visible. Avant d’entrer dans cette salle, on peut voir une inscription sur la porte indiquant de garder le silence, surement pour vivre de façon plus intense l’œuvre. Ainsi, on ne peut pas tomber dessus par hasard, il faut vouloir la voir et aller la trouver. Ce choix a peut-être était fait pour ne pas imposer cette exposition plutôt émouvante au public qui ne souhaite pas la voir.

De plus, tout le monde ne peut pas comprendre cette exposition. En effet, quelqu’un qui ne connaît pas le principe et le but de la performance n’en comprendra pas l’intérêt. Ainsi, “il faut voir pour savoir et savoir pour mieux voir” a dit René Huyghe, puisque lorsque l’on sait ce qui s’est passé durant la performance et jusqu’à quel point les gens sont allés , on ressent davantage d’émotions, comme si on avait vécu la scène.

De la même manière, Christian Boltanski a dit « il y a deux manières de transmettre, une par l’objet et une autre par la connaissance ». Cet artiste explique en effet que l’on peut faire autant de copies que l’on veut d’une peinture Van Gogh, tout le monde ira voir l’original car les gens savent que l’œuvre a été peinte par Van Gogh qui est un grand artiste. Nous sommes ainsi autant intéressés par l’artiste que par la peinture, le fait de savoir est donc mieux que de voir. De plus, Christian Boltanski a réalisé de nombreuses installations, par exemple sur une île au Japon où il collectionne des battements de cœurs. Pour lui, on n’a pas besoin de se rendre dans ce lieu, il faut seulement savoir qu’il existe puisque qu’il dit que « l’histoire compte plus que l’objet même ».

De la même manière, Christian Boltanski a dit « il y a deux manières de transmettre, une par l’objet et une autre par la connaissance ». Cet artiste explique en effet que l’on peut faire autant de copies que l’on veut d’une peinture Van Gogh, tout le monde ira voir l’original car les gens savent que l’œuvre a été peinte par Van Gogh qui est un grand artiste. Nous sommes ainsi autant intéressés par l’artiste que par la peinture, le fait de savoir est donc mieux que de voir. De plus, Christian Boltanski a réalisé de nombreuses installations, par exemple sur une île au Japon où il collectionne des battements de cœurs. Pour lui, on n’a pas besoin de se rendre dans ce lieu, il faut seulement savoir qu’il existe puisque qu’il dit que « l’histoire compte plus que l’objet même ».

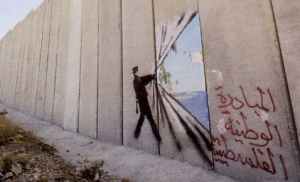

Installations de Christian Boltanski en Patagonie (à gauche) et au Japon (à droite)

Ainsi, d‘un commun accord, nous pensons que cette performance est troublante et déstabilisante pour le regardeur. À première vue, on se penche sur la table et on se demande à quoi ont pu servir ces objets et puis on comprend, on SAIT, et on frissonne d’effroi.

En effet, lorsque l’on s’est retrouvé devant cette oeuvre, lorsque la représentation que l’on s’était imaginée a enfin pris forme et est devenu matérielle à nos yeux, nous nous sommes sentis très mal à l’aise et des frissons nous ont parcourus en imaginant ce qui s’est passé. En pensant à ce que les gens ont pu faire à Marina Abramovic, nous sommes effrayés et nous ressentons de la peur à l’égard des humains eux-mêmes qui lui ont fait ça, des humains capables de telles cruautés.

Savoir c’est mieux que voir

Un regard ne signifie rien sans la pensée qui l’accompagne

Une pensée est comparable à un précieux bijou

Regarder lorsque l’on sait

C’est cette pensée qui traverse mon esprit

Ce frisson dans mon dos

Cette étrange sensation de vide et d’effroi

Au simple regard d’objets ordinaires

Lorsque l’on sait on imagine

On comprend ce que d’autres ignorent

On ressent ce que d’autres méprisent

On vit la scène sans y être

Par l’esprit et la pensée

Par l’imagination et la création

Il est préférable de savoir plutôt que de voir

L’émotion est plus intense, plus réelle, plus puissante

Ce que nous ressentons

Durant la première heure, personne n’a osé s’approcher de Marina Abramovic, mis à part les photographes. Petit à petit, les gens sont venus près d’elle, l’ont embrassée et lui ont offert des fleurs.

A partir de la troisième heure, les gens vont plus loin et commence à devenir cruels et violents. Ils l’attachent à une table, déchirent ses vêtements et boivent son sang. Un homme a même pointé le pistolet chargé sur elle. Elle a également été victime d’agressions sexuelles.

On peut alors se demander pourquoi ces gens ont fait ça.

Durant toute la durée de la performance, Marina Abramovic n’était plus une personne mais un corps à disposition de tous. Les gens ont alors profité d’elle puis se sont enfuis à la fin de la performance lorsqu’elle est redevenue une personne à part entière. Ainsi, on peut voir la cruauté dont peut être capable l’homme lorsqu’il perd ses principes.

« Ce travail révèle ce qu’il y a de plus horrible chez les gens. Cela montre à quelle vitesse quelqu’un peut se décider à te blesser lorsqu’il y est autorisé. Cela montre à quel point il est facile de déshumaniser quelqu’un qui ne se défend pas. Cela montre que la majorité des gens « normaux » peuvent devenir très violents en public si on leur en donne la possibilité. » Marina Abramovic

Dans Un roi sans divertissement de Jean Giono, on comprend que l’humain, par nature, est cruel et violent. En effet, Langlois aime contempler le sang sur la neige et cherche à tout prix à se divertir pour ne pas succomber à cette envie de tuer. On peut ainsi faire un lien entre la performance de Marina Abramovic et ce roman. En effet, ces deux œuvres révèlent la cruauté et la violence de l’être humain.

Plus largement, on peut donc se demander ce que l’on aurait fait si on avait participé à cette performance de Marina Abramovic. On peut imaginer qu’en voyant cette femme n’étant plus qu’un objet, peut-être que l’on aurait été cruel de la même façon en suivant l’effet de groupe et notre nature profonde.

Clotilde, Jade, Dayane, Julie-Mary, Carla, Laura, Marie, Sam