Article paru dans le journal Le Monde du 30 août 2014. Est surligné les défaillances et les moyens de devenir plus performant. Est souligné, les évidences !

Andreas Schleicher fait et défait la réputation des systèmes scolaires. Directeur de l’éducation de l’OCDE, il est le grand patron de PISA, l’évaluation du niveau des élèves à 15 ans dans 65 pays. La France s’y classe mal, et selon lui, c’est d’abord parce qu’on ne gère pas les enseignants.

Pour la première fois de son histoire, la France a une femme à la tête du ministère de l’éducation. Est-ce que les ministres femmes se distinguent ?

Andreas Schleicher : Dans quelques pays, des réformes majeures, qui ont totalement modifié le visage de l’école, ont été menées par des femmes ministres. Je pense à mon pays, l’Allemagne, où le système a été très largement réformé dans les années 2000. Je pense aussi à l’Italie, où les changements ont été moins consensuels, certes, mais où le système éducatif est bien plus efficace aujourd’hui qu’en 2000.

Comment qualifieriez-vous globalement le système français ?

Les résultats obtenus dans les classements internationaux sont très en dessous de ce qu’on pourrait attendre de la France. Par ailleurs, l’école française est l’une des plus inégalitaires au monde, alors que l’égalité est un sujet omniprésent dans le débat. Elle est très loin de l’idéal dont rêve ce pays, en dépit d’efforts conséquents comme le temps que les jeunes Français passent en classe et l’âge précoce auquel on les y envoie !

Quelle est la raison majeure de ce marasme ?

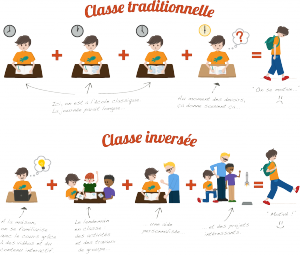

L’enseignement n’est pas pertinent en France. On y est en décalage. Le monde moderne se moque bien de ce que vous savez. Il s’intéresse à ce que vous savez en faire. Il a besoin de gens créatifs, capables de croiser les sujets quand l’école française fait encore trop réciter des leçons. En France plus qu’ailleurs, on n’enseigne pas suffisamment ce qui sera pertinent pour réussir sa vie !

Les pays asiatiques, premiers dans les classements, enseignent aussi beaucoup de « par cœur », non ?

On se protège par des stéréotypes sur l’école asiatique. Allez dans une classe japonaise. Le professeur sait optimiser le temps qu’il passe avec chaque élève dans une classe et mobiliser chacun d’eux. Avoir 40 élèves ne lui pose pas problème ; il les met en activité. En Chine, c’est de plus en plus la même chose. Les enseignants sont formés à la gestion de classe, bien mieux qu’en France.

Pourquoi ne parvient-on pas à la même chose en France ?

J’ai rencontré beaucoup d’enseignants formidables, très investis. Mais le système ne leur facilite pas le travail. En France, les maîtres ne collaborent pas. Ils ne se perçoivent pas comme membres d’une communauté professionnelle. L’institution les traite comme des exécutants qui sont là pour faire passer un programme. Ils sont comme à l’usine, font leur travail dans leur coin. S’ils étaient à Shanghaï, on viendrait tous les jours dans leur classe leur donner des conseils. A Singapour, ils auraient 100 heures annuelles de formation.

C’est à vos yeux la clé pour améliorer notre école ?

La qualité d’un système éducatif n’est jamais supérieure au talent de ses enseignants. On ne changera les mentalités des élèves qu’en changeant celle des professeurs. Et pour ça, il faut leur donner les moyens d’enseigner différemment en adaptant par exemple leur pédagogie au niveau des élèves.

Vous seriez ministre, vous commenceriez par quoi ?

Déjà, la formation initiale est trop académique. Il y aurait plus de pratique, ce ne serait que meilleur… même s’il faut reconnaître que les réformes vont fort heureusement dans ce sens. Mais le vrai défi est de changer le quotidien des enseignants, les rendre acteurs de leur métier, arrêter de les considérer comme s’ils étaient des ouvriers. Ça changera l’attrait du métier. Aujourd’hui, même si vous payiez mieux les professeurs, vous ne les attireriez pas. Qui a encore envie d’être un exécutant ?

Vous proposez de leur fixer des objectifs… et d’en finir avec des programmes très précis ?

Exactement. Avec un point à ne pas oublier, puisque la France est en pleine réécriture de son socle commun de connaissances, de compétences et de culture : il faut se fixer un idéal élevé. La Suède et la Finlande ont deux écoles assez proches. A une limite près : la Finlande a défini des standards qui disent ce qu’est l’excellence ; la Suède s’est contentée de rappeler le minimum à acquérir par tous. En termes de résultats, la Finlande arrive bien devant la Suède, car chaque enseignant, chaque famille sait ce qu’est l’excellence et tend dans cette direction. C’est important pour les enfants des familles les moins favorisées pour qui l’école est la seule chance.

Si cette liberté importe, l’affectation des enseignants est tout aussi essentielle à vos yeux…

Oui, or en France, vous défiez le bon sens. Plus un enseignant est installé dans le système, plus il a le choix de ses élèves. A contrario, un jeune diplômé est tout de suite confronté à une immense difficulté. Cela crée d’emblée une envie de fuir ! Ou de ne pas venir…

A Shanghaï, un chef d’établissement talentueux d’une école pour l’élite qui veut progresser dans sa carrière doit d’abord montrer ce qu’il sait faire dans une école difficile. C’est la même chose à Singapour, au Canada ou en Finlande et c’est aussi vrai pour les enseignants. Cela permet d‘attirer les plus dynamiques dans les établissements difficiles. Car l’équité n’est pas de donner plus d’enseignants aux élèves les plus en difficulté, mais de leur offrir les meilleurs. Et côté enseignants, il s’agit de mettre les gens face à un challenge qu’ils sont en mesure de relever.

Oui, mais les ministres sont paralysés par la peur des syndicats…

Un pays a les syndicats qu’il mérite. La nature des syndicats reflète l’identité d’un système éducatif. Si vous avez un système très « industriel », les syndicats reproduisent cette structure et se battent comme ceux des ouvriers pour les salaires, les effectifs. Si vous avez un système éducatif axé sur la pédagogie, les syndicats investissent ce champ. En Suède, en 1994, au moment de l‘instauration du salaire au mérite, ils se sont largement mobilisés. Quatre ans après, 70 % des syndiqués l’approuvaient.

Pourtant plus que d’autres, la France, a du mal à faire bouger son école…

Quand on regarde comment se passent les réformes en France, on comprend ! Elles sont pensées dans le secret des cabinets ministériels par des gens très intelligents et sont ensuite imposées aux enseignants et aux parents. A Singapour, aucune réforme n’est annoncée sans avoir été expliquée dans toutes les écoles. En Finlande, un directeur d’école passe un tiers de son temps à travailler pour les autorités locales et deux tiers dans son école. Cela change l’acceptabilité des réformes Et puis, les politiques doivent comprendre que même si vous êtes le meilleur ministre de l’éducation qui soit, vous ne résoudrez pas les problèmes des 840 000 enseignants français.

Une note d’optimiste pour terminer ?

Oui, la France peut se rassurer car les grosses réformes ne créent pas vraiment plus de remous que les plus petites. En disant cela, je pense bien sûr à la réforme des rythmes scolaires…