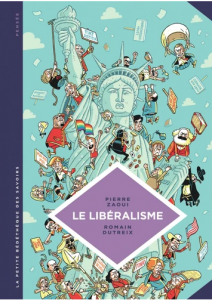

Le Libéralisme est une bande dessinée visant à décortiquer, comme son nom l’indique, le terme « libéralisme » de long en large, des premiers libéraux à ceux de nos jours. Tout cela écrit et dessiné avec beaucoup d’humour par le dessinateur Romain Dutreix et le philosophe Pierre Zaoui. Un livre destiné aux grands comme aux petits.

Cette bande dessinée définit le libéralisme à travers deux personnages principaux du siècle des lumières, les philosophes David Hume et Montesquieu. Les fantômes de ces deux intellectuels vont se retrouver à fin de dialoguer sur la situation du Royaume-Uni en proie au Brexit. Ils vont se rendre compte qu’ils ont peut-être raté quelque chose sur leur courant de pensée, Hume et Montesquieu ne le pensaient pas tant changer. En effet, au Royaume-Uni, autant dans le camp des « in » que celui des « out », tout le monde se dit être issu du libéralisme des lumières. Pour mieux comprendre ce qui s’est passé depuis leur mort, les deux penseurs vont se rendre dans une librairie et y découvrir par hasard un livre intitulé Le Libéralisme, relatant l’histoire de celui, des lumières à nos jours. Ils vont ainsi tenter de comprendre ce courant très complexe et abstrait tout au long de l’histoire tout en faisant de surprenantes découvertes !

J’ai été extrêmement surpris par cette lecture très instructive. Je m’attendais à une lecture redondante, mais ce fut extrêmement passionnant. En effet le format bande dessinée est très ludique. Il est parfaitement bien adapté au « jeune public », comme aux plus âgés en quête de savoir. Il est donc plus facile de comprendre la définition du libéralisme grâce à des vignettes. Le libéralisme, c’est « autant un désir de justice nouvelle, que d’une nouvelle « soif sacrée de l’or », autant un désir d’ordre, que d’un désir de révolution, autant d’un désir de libération, que d’un désir de soumission des masses au travail, autant d’un désir de paix et de solidarité, que d’un désir de lutte perpétuelle pour la domination« . Dans cette citation d’une des « courtes » définitions données par les auteurs, nous comprenons que le libéralisme est une doctrine difficile à appréhender car elle est fondée sur de multiples paradoxes tous autant attachés les uns que les autres à ce mouvement. Tout cela gravite autour d’une base, l’argent, le moteur de toute ambition. C’est là, la difficulté de la question : « Qu’est ce que le libéralisme ? ». La problématique pour les auteurs étant de définir de manière simple et explicite ce terme inextricablement contradictoire pour qu’il soit compréhensible et accessible à tous. Et cette bande dessinée a majestueusement bien répondu à cette problématique car je vous assure qu’une fois terminée, vous serez incollable sur la question.

https://www.estrepublicain.fr/blog/2018/03/22/bd-bedetheque-liberalisme-les-fantomes-sont-des-liberaux-dutreix

Le Libéralisme, contrairement à ce qu’on pourrait croireaà de l’humour à revendre à toutes les planches. En effet, sont représentées un grand nombre de personnalités de tous horizons, des chefs d’États, des politiques, des écologistes et bien plus encore… C’est ce qui fait tout le charme de cette bande dessinée. Il y a une alchimie particulière entre le texte et l’image qui illustre celui-ci. En effet, à chaque vignette nous retrouvons une idée expliquée par les dialogues entre les personnalités mais aussi par le dessin de manière humoristique. Tout cela crée une structure très claire et permet au lecteur d’être guidé à travers ce méandre libéral. C’est là qu’est la force de la bande dessinée, expliquer des choses compliquées, le libéralisme, avec des mots simples, des images et une bonne dose d’humour.

En conclusion, je vous conseille fortement de lire cette bande dessinée qui vous fera méditer sur ce complexe courant de pensée qu’est le libéralisme. Après votre lecture, je vous promets que vous parviendrez à comprendre les enjeux complexes qui structures notre monde, et que vous aborderez la vision de celui-ci d’une autre manière.

Zaoui Pierre et Romain Dutreix. Le Libéralisme. La petite bédéthèque des savoirs, 03/2018. 103p Éditions Le Lombard. ISBN 978-2-8036-7159-5

Léandre FURMANIAK, 1ère1