Et voilà un beau sujet d’actualité (je le sens bien le travail cette année)

Qu’est-ce qu’un travail social juste ?

Brainstorming =

qu’est-ce = définition, demande de critères légitimes

un = y’en a-t-il plusieurs ?

travail = deux sens => le plus évident, emploi rémunéré s’oppose aux loisirs, au temps libre, à l’art ou au jeu/ le sens premier comme transformation de la nature cf. culture.

social = on vous place d’emblée dans un contexte collectif, social. La question ne vise pas un individu seul mais dans son rapport aux autres, c’est donc avant tout une question politique dans sa gestion des richesses et des activités humaines

juste = légal ou légitime : c’est le mot qui fait problème puisque quel critère pouvons-nous retenir pour décider si une répartition du travail et donc des richesses est juste ou non ? Le mérite, l’effort ? le besoin ? l’égalité de tous ? est-ce une justice commutative ou distributive ?

Même si le sujet est d’actualité, vous ne devez pas la citer (ou peut-être brièvement en intro ou conclusion). On vous interroge sur l’essence non sur le fait. Ainsi, il serait très regrettable de s’en tenir au sens légal de la justice et de dire qu’elle se réduit à son application (variable et relative) selon les Etats.

La notion de justice désigne à la fois la conformité de la rétribution avec le mérite et le respect de ce qui est conforme au droit. Cette notion est donc indissociablement morale et juridique. Il serait possible de penser que l’un de ces deux aspects prime sur l’autre et le détermine. N’existe-t-il pas en chacun de nous un « sens de la justice » qui nous rend apte à évaluer et juger les décisions et actions, ce sens de la justice étant alors l’origine de la loi et du droit ? Cela est possible, mais on ne peut cependant manquer de constater la diversité des pratiques de justice d’une région ou d’un pays à l’autre. Pascal écrivait : « Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Nous sommes indignés lorsque nous voyons nos « voisins » porter de graves atteintes à la justice et cela en toute légalité (pensons par exemple à l’apartheid en Afrique du Sud) et, inversement, ceux-ci peuvent condamner nos propres injustices. En ce sens, le passage de la justice du plan moral au plan juridique se caractériserait par son imperfection, par ses insuffisances.

Si on constate des injustices, c’est précisément qu’elle n’est pas relative mais demande à être questionnée sinon la justice risquerait d’être réduite aux conventions, livrée aux caprices des puissants.

Venons en maintenant à ce qu’en disent les auteurs =

Les sophistes = La première conception de la justice est celle d’un « retour à l’ordre », d’une réparation. Cette conception s’enracine dans la pensée grecque dans laquelle la justice est de l’ordre de l’univers et non seulement de l’homme. Ce que transgresse celui qui commet une injustice, ce n’est pas seulement une limite instituée par l’homme, c’est une limite naturelle. En ce sens, la justice à l’œuvre dans la cité est une partie de la justice universelle. Loi et nature sont ainsi intimement liées. Les sophistes vont néanmoins briser cette union en affirmant que les lois sont artificielles, qu’elles n’existent que pour assurer la conservation de la communauté, la satisfaction de ses intérêts. Or, comme ces derniers peuvent être déterminés par les intérêts propres du tyran, la justice n’est plus que l’avantage du plus fort.

(Les sophistes sont un bon moyen de commencer une dissertation, ils vous permettent de proposer une position, souvent proche de l’opinion, qui peut être critiquée facilement par la suite.)

Ici vous pourriez dire qu’un travail social juste serait une répartition qui suit soit une prétendue justice naturelle et dans ce cas, aller à l’encontre de cette justice naturelle (par exemple en démocratie ou plus précisément un système social et solidaire de répartition) serait contre nature pour avantager les plus faibles = une morale des esclaves comme dirait Calliclès dans le Gorgias de Platon; soit ne suit que les conventions érigées par les plus fort.

Platon = Dans la République, s’oppose aux sophistes en tâchant d’arracher la justice aux intérêts particuliers, en l’instituant en absolu. La justice exige l’éducation des citoyens et le bon gouvernement de la cité. La justice dépend tout autant d’une bonne disposition de l’âme (vertu) que de la bonne organisation politique. C’est pourquoi dans La République, Platon établit un parallèle entre la justice de l’âme et la justice politique. La justice est en nous comme elle est dans la cité ; elle est ce qui maintient chaque chose à sa place dans un ordre gouverné par l’idée de Bien. La cité idéale est composée de trois classes ayant chacune leurs fonctions propres : les philosophes sont ceux qui dirigent ; les guerriers sont ceux qui défendent la cité ; les artisans sont ceux qui procure le bien-être matériel. Cette tripartition des fonctions sociales correspond à une tripartition de l’âme de l’homme. Celle-ci est divisée en intelligence (noûs), cœur (thumos), appétit ou désir (épithumia). Dans l’homme comme dans la cité, la justice consiste dans l’équilibre des parties, chacune accomplissant son devoir.

Un travail social juste serait donc une répartition du travail qui se fonderait sur notre nature, notre essence (dominant/dominé; intellectuel/manuel…). La justice viendrait de l’équilibre global de la société et non de l’intérêt de chacun. La répartition vient de l’incapacité à l’homme de se suffire à lui-même et du besoin qu’il a des autres pour satisfaire ses besoins. La vision de la société est ici holiste, solidaire. Le tout (la Cité) est premier et supérieur à la somme de parties.

Pour Aristote, la justice est également une vertu. Plus précisément, c’est la vertu de l’échange, c’est-à-dire de la relation aux autres. La justice est « une disposition à accomplir des actions qui produisent et conservent le bonheur, et les éléments de celui-ci, pour une communauté politique. » Conformément à la définition générale des vertus, la justice est un juste milieu entre l’excès et le défaut dans l’échange entre les hommes. Aristote distingue la justice commutative (ou corrective) et la justice distributive. La première vise à ce que chacun perçoive l’équivalent de ce qu’il a donné dans ses transactions, elle repose sur l’égalité. La seconde vise à la répartition des avantages parmi les membres de la cité, elle repose sur la proportionnalité suivant laquelle chacun reçoit selon son mérite.

Ici comme chez Platon, on a une politique moralisée puisque la justice est une vertu, même la vertu par excellence. Mais la distinction aristotélicienne pose un problème = est-ce juste que chacun reçoive ou ait de manière égale/ ou de façon proportionnelle ? Dans un contexte où la demande de travail est plus importante que l’offre, où tout le monde ne trouve pas de travail (emploi) peut-on encore considérer que ce qui est juste dépend du mérite ?

Et que penser de ceux qui ne travaillent pas, soit qui ne peuvent pas encore ou ne peuvent plus ? Est-ce juste que notre dignité (condition de substance) soit attachée à ses revenus ? c’est notamment la question que pose l’allocation universelle.

Le courant de l’utilitarisme définit lui aussi la justice par l’utilité. Le juste, selon Bentham, c’est ce qui produit le « plus grand bonheur pour le plus grand nombre, chacun comptant pour un ». La justice repose donc sur ce que chacun recherche en premier lieu pour son bonheur, et cela pourrait bien être l’intérêt personnel. Pour Hume, le principe d’administration des peines doit être le plus grand bonheur du plus grand nombre et non le désir de se venger. La justice vise le bien-être social. Or, au niveau social, l’utilité maximale est atteinte lorsque sont pris en compte les préférences et intérêts de chacun ; l’égalité dans la considération des personnes est donc un réquisit (ne faisant pas appel à un principe extérieur à l’utilité) de la justice.

Un travail social juste serait une répartition de l’activité qui procurerait un maximum de bien-être (même au dépend d’une minorité). Cette théorie s’inscrit dans une nouvelle conception du bonheur qui devient un droit (le travail également) et revendiqué dans les différentes constitution (d’indépendance des Etats Unis et des droits de l’homme). La société doit aux individus un travail, c’est-à-dire la possibilité de recherche le bonheur comme elle le souhaite.

Un siècle avant Rousseau et Kant réfléchissaient sur la justice au sein de la société partant du principe que les hommes recherchaient d’abord leurs intérêts personnels (liberté, sécurité, bonheur…). Ainsi c’est dans un contexte de concurrence, de compétition qu’est envisagée la société. Kant considère même que celle-ci est un moteur de l’histoire. Les progrès de l’histoire sont produits par des hommes qui cherchent à avoir plus (biens, honneurs…). Ils « travaillent donc plus pour avoir plus » (que les autres) et cela par une ruse de la nature concourt au progrès général de l’humanité. Un travail social juste serait donc un travail qui permettrait la libre entreprise, laisserait le champ libre à l’ambition et le chacun pour soi.

Un sujet sur le travail ne pourrait se passer d’une référence à Marx =

Un travail social juste s’inscrirait dans une société sans classe. Marx dénonce l’injustice d’un travail social qui exploite l’ouvrier, le prolétariat au profit des bourgeois qui possède les moyens de production (machine, capitaux…); dans lequel l’ouvrier est dépossédé du fruit de son travail, aliéné, ne se reconnait pas dans la tâche qu’il accomplit quotidiennement et qui lui rapporte tout juste de quoi survivre pour retourner se tuer à la tâche le jour suivant. (cf. fordisme, taylorisme, Les temps modernes Chaplin…). Le travail social juste a donc pour condition une fin de l’histoire (de la lutte des classes) et donc de l’Etat.

Rawls =

Pour lui, la liberté est la valeur morale première ; on ne saurait identifier la justice à la maximisation du bien, du bonheur. En voyant dans le bien l’origine de la justice, l’utilitarisme est incapable de prendre en compte la multiplicité des conceptions du bien. Il fait de l’utilité commune un simple agrégat et est ainsi indifférent aux différences entre les personnes et leurs préférences. Aveugle au contenu de ces préférences, il risque de conduire à des conséquences tout à fait immorales (que l’on pense à la « préférence nationale » de l’extrême droite française). Que propose Rawls ? Il se place dans une situation préconstitutionnelle dans laquelle des individus construisent une société sans savoir par avance quelle place y occupera chacun, qu’il appelle « voile d’ignorance », assez similaire à l’état de nature dans les théories du contrat social de Rousseau ou Hobbes . Ces individus sont supposés rationnels, ils tendent à maximiser les biens principaux. Ici cette hypothèse fictive sert à montrer ce qui empêche les individus de s’accorder sur ce qui est juste : leurs places dans la société, leurs capacités, leurs intérêts.

Se faisant, ils suivront deux principes : 1) « chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu des libertés de base égales pour tous ». Autrement dit, chacun a droit à la liberté maximale compatible avec la liberté des autres. C’est le principe d’égalité. La justice n’est pas seulement en théorie mais doit clairement pouvoir se concrétiser par l’égal accès aux différentes infrastructures (santé, sport, transports, culture…).

2) Les inégalités sociales ne peuvent être justifiées que dans deux cas : soit si on peut penser avec raison qu’elles se révèleront avantageuses à chacun ; soit si elles sont liées à des fonctions auxquelles chacun peut prétendre, à des charges ouvertes à tous. Ce principe distributif est le principe de différence. Autrement dit, on accepte que le patron gagne plus que ses employés à condition que les postes à responsabilité soient accessibles à tous, que les inégalités ne se creusent pas mais soient à l’avantage des plus démunis.

Ainsi un travail social juste serait une répartition des postes et richesses qui ne dépendraient pas de la fortune (aux deux sens du terme : richesse et destin, naissance) mais auxquels les plus défavorisés pourraient prétendre. Un travail social juste accepterait donc des inégalités légitimées par leur égal accès.

Proposition d’introduction et de problématique =

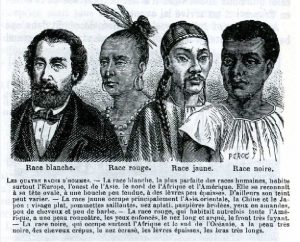

Dans Candide, le nègre du Surinam est souvent un exemple cité pour illustrer l’injustice de la société d’Ancien Régime, dans laquelle l’inégalité des races s’ajoutent aux inégalités de naissance, et profite aux bien dotés. En citant un tel exemple, nous avons implicitement la conviction qu’une telle époque est révolue, et que nous avons désormais atteint un degré de développement qui nous met à l’abri de tels injustices sociales. Avons-nous pour autant atteint une situation sociale juste ? Chacun est-il rétribué en fonction de son mérite, ses besoins, ses qualités ?

La définition d’un travail social juste pose problème. Les critères possibles sont en effet multiples. S’agit-il de définir la justice comme une situ ation dans laquelle chacun serait à l’abri du besoin ? Doit-on au contraire considérer qu’une situation n’est juste qu’à la condition de récompenser un effort de chacun ? Qui définit la justice du travail ? Comment appréhender la construction de l’équilibre général dans le travail ?

S’il semble de prime abord qu’un travail social juste dépend d’abord d’une répartition équitable des tâches entre les membres d’une société, il apparaît en fait que les différences de compétences et de « natures » entre les individus biaisent une telle répartition au point qu’il est nécessaire de prendre en compte de telles différences dans la répartition. Enfin, quand bien même la justice du travail prendrait en compte les différences individuelles, il reste que le fonctionnement libre du marché du travail contrarie sans cesse l’équilibre de la justice.

2 problèmes philosophiques fondamentaux :

Þ L’insociable sociabilité des hommes : d’une part, ils poursuivent leurs fins et intérêts propres en vue de leur bonheur individuel, voire égoïste, dans un contexte de compétition plus ou moins généralisé (richesses, honneurs, pouvoirs) et d’autre part ils ont besoin les uns des autres pour parvenir à leurs fins dans un contexte de solidarité organisée. D’ou un risque permanent de violence destructrice et/ou dominatrice, entraînant un désir d’ordre répressif.

Þ L’idée que toute société se fait de la justice et de l’intérêt commun ou mutuel pour combattre le risque de violence qu’entraîne cette insociable sociabilité est traversée par une ambivalence conceptuelle entre l’exigence d’égalité (au moins dans une société qui ne peut plus justifier l’inégalité naturelle ou divine entre les individus, quelques soient leur sexe et leur conditions sociale), et la réalité renouvelée, voire la nécessité, d’une hiérarchie sociale et politique pour établir, gérer et reproduire un ordre social stable. Toute hiérarchie apparaît alors discutable, voire contestable ainsi que l’idée de justice et d’intérêt commun ou mutuel.

Or la philosophie prétend définir les conditions universelles idéales de la justice sociale et politique, (voir « La République » de Platon), mais aussi reconnaître les conditions générales réelles de la vie politique et sociales : elle est donc elle-même traversée par le conflit entre l’idéalisme transformateur de la société, voire de l’individu-citoyen, et le réalisme conservateur, voire réactionnaire de l’ordre social en général et de ses conditions économiques, sociales et politiques hiérarchiques; quitte à proposer leur rationalisation systématique et la justification de leur légitimité . La philosophie et la sociabilité entretiennent donc des rapports ambigus dont l’enjeu est l’idée de justice comme fondement de la légitimité de l’ordre social et politique, de sa préservation et/ou de sa transformation.

Le travail comme activité de production de biens et de services s’inscrivant dans un échange social public, marchand ou non-marchand.

Les problème du travail : Paradoxes apparents entre coopération et exploitation, aliénation et liberté.

Les types d’échange :

Le don, Le troc, la propriété, l’échange marchand, la monnaie et le travail comme marchandise : valeur d’usage et valeur d’échange, réciprocité et inégalité sociale. M-A-M’, A-M-A’.

Les rapports de production et d’échange :

=> Coopération égalitaire : Travail libérateur ? A chacun selon son travail.

=> Exploitation inégalitaire : Riches et pauvres et exploitation de l’homme par l’homme : Travail marchandise, travail aliénant ? A chacun selon ses revenus.

=> Travail, hommes et machines : Vers une société sans travail aliénant ? A chacun selon ses besoins et désirs.

Les modèles philosophiques de la justice économique et sociale :

=> Le libéralisme concurrentiel et l’égalité des droits et des chances

=> Le socialisme révolutionnaire : la société sans classe et l’égalité économique et sociale

=> L’économie sociale de marché et l’équité.

Conclusion :

La justice économique sociale ne va pas de soi ; elle est l’enjeu d’un conflit entre ceux d’en haut et ceux d’en bas, entre l’efficacité et l’égalité, entre la liberté et la solidarité. Ces conflit traversent et mettent en cause l’idée de justice et de bien commun. La gestion de ces conflits relève du domaine politique.