Corrigé :

Par la parole, l’absence fait intrusion dans la présence, l’intemporel dans le temporel, l’irréel dans le réel, le surnaturel dans la nature.

Le désir et le temps Grimaldi

Analyse du sujet :

-La parole est d’emblée considérée comme un outil (« par la parole ») => interroger ce statut, la parole n’est-elle qu’un outil ? ex : elle permet la communication, l’échange, l’expression de la pensée… mais ne constitue-t-elle pas ce qu’elle permet ?

-la parole = toutes les paroles se valent-elles ? y a-t-il différents types de paroles ? ont-elles toutes cette capacité ?

il ne faudra pas se contenter d’analyser la parole de manière abstraite mais bien de faire une typologie de la parole (tri, distinctions…)

-faire intrusion = violence, s’immiscer, violence des mots, parole arme, désordre, bouleverse ordre établi, créé quelque chose de nouveau, perturber, vol, prendre la parole, couper la parole sans qu’on vous l’ai donnée, L’intrusion est le fait pour une personne ou un objet de pénétrer, dans un espace (physique, logique ou relationnel) défini où sa présence n’est pas souhaitée. La notion d’intrusion suppose qu’il existe une volonté de réserver l’accès à des personnes, des ressources physiques ou logiques, à certaines personnes désignées.

L’intrusion est constatée dès le franchissement de la limite entre l’extérieur et l’intérieur même si cette limite n’est que symbolique. (dans un second moment, on réfléchira à cet aspect intrusif de la parole, et du pouvoir que cela confère de la garder, de ne pas la donner…)

une séries de couples de notions antonymes : absence/présence, intemporel/temporel; irréel/réel; surnaturel/nature

la parole semble permettre l’impossible technique, physique, moral, logique…

elle fusionne les contraires, unifie, réconcilie. ce qui se dégage de cette citation c’est le pouvoir unificateur de la parole.

Il s’agissait donc pour vous d’étudier ce pouvoir unificateur, de l’interroger, d’en voir les limites, les dangers.

En outre, il peut être utile de remarquer que la citation ne fait pas mention d’autrui (On parle bien à quelqu’un), ni qui parle. Cet aspect peut faire l’objet d’un approfondissement dans une troisième partie.

Enfin, y a-t-il seulement de la présence, du réel, du temporel ou de la nature sans parole..? cad sans quelqu’un pour les nommer, en parler, les faire exister.

problématique possible : La parole facteur d’unité ou de division ? rassemble-t-elle ou sépare-t-elle ? (condition ou ruine de l’unité…)

Exemple de plan possible :

I Le pouvoir unificateur et ses déclinaisons :

le sujet ne mentionne pas les fonctions pourtant apparemment premières de la parole qui sont d’exprimer, d’informer, de convaincre, peut être est-ce parce qu’elles sont contenues dans les différentes antinomies :

-absence/présence :

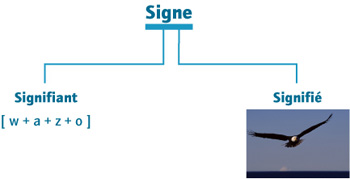

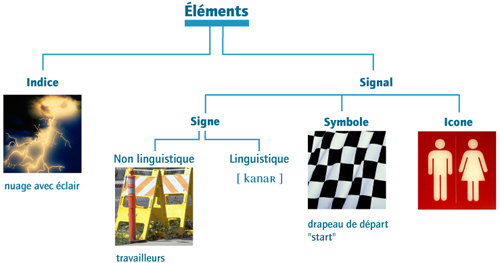

signe, symbole permettent de se passer de la chose, ne plus être dans la situation immédiate, abstraction, concept maitrise , intelligence = absence, transcender cf Saussure , propre du langage humain

La parole permet d’exprimer des besoins, pensées, sentiments, souffrances, aspirations, du locuteur. exprimer = faire passer de l’intérieur (ruminement) à l’exterieur, faire savoir, faire exister aux autres

La parole peut aussi constituer une observation plus ou moins subjective des faits, ou encore être la formulation d’une demande. Elle permet de témoigner d’un changement de conception du monde. Dans ce sens, une vérité est la tentative de description de la réalité à l’aide de la parole.

L’origine tout intellectuelle de la parole est d’ailleurs attestée par son étymologie : le mot parole est une contraction du mot parabole (qui en grec ancien siginifie littéralement : lancer à côté). Celle-ci désigne en effet le détour que l’on choisit pour signifier plus éloquemment, l’analogie que l’on établit entre le récit et un discours qui se laisse ainsi mieux discerner que par un enseignement direct.

-intemporel/temporel

souvenirs passés, projections futurs, espoirs craintes angoisses

Mon enfance par exemple, qui n’est plus, se trouve dans le temps passé, qui n’est plus; mais quand je l’évoque et la raconte je regarde son image dans le temps présent car elle est encore dans ma mémoire. Les Confessions Saint Augustin

=> répéter, rapporter les parole de qqn

-irréel/réel

La parole permet de communiquer l’abstraction et permet sa mémorisation. Une abstraction peut permettre la création de concepts nouveaux distincts de la réalité.

La puissance de la parole dans l’échange va plus loin : il est des mots qui ont du sens pour nous et qui évoquent des associations d’idées, mais qui n’ont pas d’autre réalité que linguistique ! Avec beaucoup d’ironie, Roman Jakobson dans son Essai de linguistique générale (1969), précise cette fonction essentielle de la parole qui n’est pas seulement de permettre d’échanger des sensations, mais de créer un univers de sens et d’inventer du sens à partager :

« Nous n’avons jamais bu d’ambroisie, ni de nectar et n’avons qu’une expérience linguistique (*) des mots « ambroisie », « nectar » et « dieux »- nom des êtres mythiques qui en usaient – néanmoins nous comprenons ces mots et savons dans quel contexte chacun d’eux peut s’employer. » La parole n’est donc pas seulement le moyen de communiquer des idées, elle permet aussi d’inventer des idées et (quand on y trouve un intérêt) de les imposer.

-surnaturel/nature

créer , nommer, faire exister,

Dans la Bible, le mot grec de logos, ?????, désigne la parole de Dieu en même temps qu’il en vient également à désigner Dieu lui-même, comme l’illustre l’évangile de Jean dans lequel il est écrit:

Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. (Jean 1:1)4

Cet évangile est composé plusieurs siècles après les œuvres d’Anaxagore qui évoquaient le Noûs (????), l’esprit, et qui prétendaient que l’univers (perçu) est le fruit de l’intelligence, ainsi que de celles de Platon selon lesquelles Socrate voyait (dit-on) un univers créé par soi-même, c’est-à-dire par l’esprit.

Aussi, le christianisme considère le logos divin comme le commencent dont tout procède, c’est-à-dire comme l’origine de toute chose. Ainsi, la Genèse, récit de la Création, est le lieu d’un déploiement de la parole de Dieu d’où va naître la réalité. Par exemple, au verset 3, chapitre 1, la parole de Dieu apparaît, en effet, comme l’origine de la lumière quand il est écrit Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière et il semble alors que l’extériorisation de la volonté de Dieu soit l’acte de fondation du réel.

Enfin, selon la tradition chrétienne héritée de l’évangile de Jean, le Verbe s’est doté d’une matérialité en se faisant chair, c’est-à-dire en s’incarnant dans la personne de Jésus-Christ, fils de Dieu.La parole revèle aussi des écritures bibliques. Ces écritures constituent la Parole écrite.

–Les paroles considérées comme ayant une force, une puissance spécifique, notamment en parlant des mots d’une formule] Paroles cabalistiques, incantatoires, magiques. Dans le cérémonial de noces bédouin le plus ancien, le fiancé revêt la fiancée d’un manteau spécial appelé «aba» en prononçant ces paroles rituelles: «Que nul autre que moi ne te couvre jamais!» (J. Bousquet, Trad. du sil., 1936, p.238).L’évêque fait une pause pour donner plus de solennité aux paroles consécratoires: «Conférez donc, ô père tout-puissant, nous vous en supplions, la dignité sacerdotale à votre serviteur (…)» (Billy, Introïbo, 1939, p.145).V. charmeur ex. 1.

? Paroles sacramentelles. Paroles rituelles essentielles prononcées lors de l’administration d’un sacrement. Monsieur le curé, lui dit-elle, donnez-moi l’absolution. Le Père Longuemare murmura gravement les paroles sacramentelles (A. France, Dieux ont soif, 1912, p.274).

pouvoir unificateur de la parole divine / la parole humaine divise

À cet égard, dans sa recherche sur le langage, Walter Benjamin reprend la distinction entre l’aspect communicatif et l’aspect symbolique du langage. Il dégage trois étapes dans la genèse du langage : une parole divine et créatrice — « le langage y est créateur de réalité » —, puis une parole nominatrice (dans le récit biblique) — c’est la fonction poétique du langage —, et enfin la perte du pouvoir magique de dénomination par l’épisode de la tour de Babel — le langage se « dégrade en pouvoir de communication».

l’homme transcende le monde en le nommant, si le langage ne crée pas le monde à proprement parler, au moins le place-t-il à la mesure de l’homme et lui permet-il de le comprendre et de se l’approprier. Notre monde est un espace de paroles où la dénomination situe chaque individu et chaque chose dans un environnement cohérent. La parole permet à l’homme d’exprimer (ce qui est invisible, irréel pour les autres), informer (pour ceux qui étaient absents) et convaincre cad changer le réel, modifier.

Transition :

pouvoir : problème pour ceux qui n’ont pas ou ont perdu l’usage de la parole

II Limites et dangers de ce pouvoir

-La parole risque de diviser quand elle n’est pas partagée :

dans ce contexte démocratique, la parole joue le rôle essentiel qu’on lui connaît dans la Cité antique. Il aurait été certes impensable alors qu’un orateur lût son discours, tant l’écriture paraît figer un enseignement destiné au contraire à se vivifier par l’oralité spontanée. Telle est la conviction que manifeste Socrate dans le Phèdre : « Une fois écrit, tout discours roule de tous côtés ; il tombe aussi bien chez ceux qui le comprennent que chez ceux pour lesquels il est sans intérêt ; il ne sait point à qui il faut parler, ni avec qui il est bon de se taire. S’il se voit méprisé ou injustement injurié, il a toujours besoin du secours de son père, car il n’est pas par lui-même capable de se défendre ni de se secourir.» Dans l’Antiquité, privée des moyens techniques modernes qui lui donnent un autre statut, la parole remplit parfaitement ses trois fonctions qui sont d’exprimer, d’informer et de convaincre. Dans chacune d’elles, certes à des degrés divers, l’émetteur est bel et bien présent, mais c’est le récepteur qui la conditionne comme le montre le jeu subtil de cache-cache qui peut s’installer dans les fonctions du langage.

mais cette libération de la parole dialogue n’a été possible que par une multiplication des paroles permise par l’écrit.

Dans Les Origines de la pensée grecque, Jean Pierre Vernant retrace l’émergence de la philosophie (et de la démocratie) en Grèce antique. Il souligne l’importance de la révolution mentale opérée par le courant des « physiciens » (Thalès, Anaximandre) lorsque, pour la première fois, ils décidèrent de rompre avec le discours religieux officiel sur les origines du monde pour coucher par écrit (et sans aucun travail poétique de style) leurs réflexions cosmologiques.

L’écriture permet en effet plus de recul critique : proposer par écrit une théorie à la lecture d’un tiers, c’est d’emblée accepter qu’il pourra prendre tout son temps pour analyser l’enchaînement des idées et les tester. Ce comportement d’examen scrupuleux était alors radicalement nouveau, il tranchait avec la fascination qu’opérait la parole religieuse. En effet, jusque-là, le discours sur les origines du monde était le privilège (et le monopole) des personnalités sacerdotales : les Rois-magiciens, « maîtres de vérité ».

Une fois l’an, lors d’une grande commémoration rituelle, le roi-magicien racontait les origines du monde en même temps qu’il mimait le combat contre les Forces du Chaos ; la scénographie, à grand renfort d’encens, de torches et d’effets sonores, plongeait l’assistance dans la stupeur et ne contribuait pas peu à entretenir dans l’esprit du peuple le prestige symbolique du roi identifié au dieu vainqueur du Chaos. Le mythe que le roi (ou grand prêtre) proférait était reçu comme la vérité, inspirait la soumission et n’était pas discutable. A cette époque, la valeur antinomique de la vérité n’était pas l’erreur, mais l’oubli – un oubli sacrilège puisque le mythe était au fondement de toutes les hiérarchies instituées et de toutes les traditions d’usage.

Le courant des physiciens, en proposant par écrit des explications du commencement du monde qui refusaient de faire intervenir des agents divins, non seulement opérait une désacralisation du monde, mais permettait l’émergence d’un type de pensée extérieure à la religion et ouverte au débat d’idées.

- mais son partage risque sa dévalorisation :

- la prolifération des paroles est aussi responsable de leur dévalorisation. Le mot parole peut être péjoratif quand il désigne le vain bavardage, le verbiage prétentieux, la logorrhée, voire le boniment du charlatan.

Thomas Hobbes, déterminant les quatre usages de la parole, mettait déjà en garde contre quatre abus qui manifestent tous la perversion du rapport sincère et bienveillant que la parole authentique doit ménager entre les hommes.

Le langage, ici, est défini par ses usages – formuler sa pensée, l’exprimer, instruire, agir sur autrui – et par ses abus – parler sans savoir ce que l’on dit « à cause de l’inconstance des mots », abuser des métaphores, se tromper sur ses propres volontés et nuire à autrui. Le bien-dire est la seule garantie dont nous disposions pour parvenir au vrai. « La vérité consiste en l’exacte mise en ordre des noms dans nos affirmations. » Il faut donc, selon Hobbes, procéder à la manière des géomètres et partir de définitions claires, afin de ne pas s’empêtrer dans la glue des mots vagues et des expressions insensées telles que les philosophes (avant tout les scolastiques) en ont abusé. Redonner un vrai sens aux mots de la tribu, tâche du souverain, revêt donc une portée éminemment politique : c’est éviter les fausses querelles qui conduisent aux guerres civiles, en créant les conditions de possibilité du lien social.

Au-delà de cet emploi malhonnête des mots, et de la manipulation que Machiavel jugeait nécessaire à l’homme d’Etat, il faut pointer le danger de fossilisation que court la parole lorsqu’elle ne correspond plus qu’à un discours formaté, et c’est peut-être ce que l’on constate le plus aujourd’hui dans une civilisation où le mot communication est à tous les carrefours de la vie publique. Merleau-Ponty écrit : « Nous vivons dans un monde où la parole est instituée. Pour toutes ces paroles banales, nous possédons en nous-mêmes des significations déjà formées. Elles ne suscitent en nous que des pensées secondes; celles-ci à leur tour se traduisent en d’autres paroles qui n’exigent de nous aucun véritable effort d’expression et ne demanderont à nos auditeurs aucun effort de compréhension. Ainsi le langage et la compréhension du langage paraissent aller de soi. Le monde linguistique et intersubjectif ne nous étonne plus, nous ne le distinguons plus du monde même, et c’est à l’intérieur d’un monde déjà parlé et parlant que nous réfléchissons. Nous perdons conscience de ce qu’il y a de contingent dans l’expression et dans la communication, soit chez l’enfant qui apprend à parler, soit chez l’écrivain qui dit et pense pour la première fois quelque chose, enfin chez tous ceux qui transforment en parole un certain silence. Il est pourtant bien clair que la parole constituée, telle qu’elle joue dans la vie quotidienne, suppose accompli le pas décisif de l’expression. Notre vue sur l’homme restera superficielle tant que nous ne remonterons pas à cette origine, tant que nous ne retrouverons pas, sous le bruit des paroles, le silence primordial, tant que nous ne décrirons pas le geste qui rompt ce silence. La parole est un geste et sa signification un monde.» (Phénoménologie de la perception).

-risque de « geler les paroles », de prendre pour des évidences, du bien connu nos habitudes, nos « tics » de langage, bref de croire aux mots que nous inventons (réel/irréel)

-créer des évènements, des problèmes en créant les mots et en en parlant : les journalistes pour Bourdieu

P. Bourdieu fustige d’ailleurs la mauvaise foi des journalistes qui prétendent ne parler de ces événements que pour les dénoncer alors qu’ils les renforcent en les représentant.

–L’usage social de la parole a déterminé des langages particuliers nommés idiomes, langues, dialectes, parlers. L’utilisation d’une langue ou le choix des mots n’est pas neutre parce que le langage structure la pensée. Les querelles linguistiques ou atteintes aux langues peuvent être des tentatives de sujétion de l’Homme en imposant des paradigmes, comme dans le cas de la langue ou des expressions d’un groupe dominant.

=> ôter la parole, liberté de parole , porter la parole

-allégorie de la caverne Platon , parole apparences sophistes, Protagoras

–La philosophie nominaliste dénonçait dans les idées générales, dans les abstractions, un artifice de la pensée; elle n’y voyait rien de plus consistant que les mots les désignant, un bruit de paroles, «flatus vocis» (Huyghe, Dialog. avec visible, 1955, p.134):

« Ainsi m’est-il apparu une nouvelle vérité et c’est qu’il est vain et illusoire de s’occuper de l’avenir. Mais que la seule opération valable est d’exprimer le monde présent. Et qu’exprimer c’est bâtir avec le disparate présent le visage un qui le domine, c’est créer le silence avec les pierres. Toute autre prétention n’est que vent de paroles… » Saint-Exup., Citad., 1944, p.5

-même en science danger des idoles du forum dénoncés par Bacon

-paroles en l’air, promesse , donner sa parole d’honneur Dégager, rendre, reprendre, retirer sa parole. Revenir sur un engagement.

ne pas avoir, être de parole , homme de parole

III remise en cause du sujet

-la question de l’écriture : les paroles s’envolent, les écrits restent

-la parole créatrice : Bien sûr le conformisme de l’habitude guette cet ensemble codifié pour y imposer une routine rassurante. Parfois il faut revivifier cette « parole gelée » et accepter le vertige soudain d’un univers méconnaissable. Ainsi en est-il de la parole poétique, qui doit s’écarter du langage utilitaire pour éveiller une compréhension inédite de l’univers par de nouvelles associations, de nouveaux sons, voire de nouveaux mots.

-la question d’autrui

pour être authentique et unificatrice, la parole doit se préoccuper du récepteur

Il ne suffit pas pourtant de cultiver pour soi seul une parole affranchie des formule routinières. Celle-ci doit pour s’accomplir trouver son destinataire : « la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute », dit Montaigne (Essais, III, XIII). Faute de cela, elle est en effet lettre morte. La parabole du Semeur désigne bien les responsables de cette stérilité : le manque de constance, la faiblesse, les tentations faciles et distrayantes offertes par le monde. Dans l’artisanat de la parole, ce travail rhétorique dont Platon a dénoncé la perversité chez les Sophistes, l’effort est autant à placer du côté de l’émetteur que du côté du récepteur. La bonne Parole n’est pas forcément celle qui a fourbi toutes les recettes et les astuces du langage, si elle ne doit plus aboutir qu’à s’imposer chez des auditeurs passifs, sans avoir à lever, comme le grain de la parabole. Car si la parole exprime la spécificité humaine, ce n’est pas tant par sa capacité à nommer les choses que par les relations qu’elle autorise à l’intérieur d’un groupe, scellant la vocation sociale de l’animal humain : « Si l’homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres animaux qui vivent en troupe, c’est évidemment, comme je l’ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l’homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur ; aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux, parce que leur organisation va jusqu’à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. Mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et, par suite aussi, le juste et l’injuste ; et l’homme a ceci de spécial, parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l’injuste, et tous les sentiments de même ordre, qui en s’associant constituent précisément la famille et l’État.» (Aristote, La Politique, Livre I § 10).

Considérant la parole en tant que rencontre, nous touchons alors à la question de la compréhension entre deux sujets qui établissent une communication, ce « rapport entre deux sujets dans un champ de compréhension ». Dans son texte, Georges Gusdorf souligne l’expression « champ de compréhension », parce qu’il fait appel à un troisième terme crucial, « l’autre ». Ainsi, l’homme appelle le monde à l’existence par sa parole : l’homme s’exprime, énonce, parle son point de vue, dit un discours, « mais un troisième terme s’avère nécessaire, c’est l’autre, auquel ma parole s’adresse. Je parle parce que je ne suis pas seul ». Le moi n’existe que dans la réciprocité avec l’autre : « La parole est ici comme le trait d’union »

Également, dans Problèmes de linguistique générale, Émile Benveniste rappelle que la conscience de soi, qui s’exprime par le « je », se pose avant tout en se distinguant de ce qui est autre qu’elle ; prendre conscience du « soi » présuppose le langage et la distinction je/tu. La subjectivité est traitée dans son rapport au langage comme « capacité du locuteur à se poser comme sujet » :

La conscience de soi n’est possible que si elle s’éprouve par contraste. Je n’emploie je qu’en m’adressant à quelqu’un, qui sera dans mon allocution tu. C’est cette condition de dialogue qui est constitutive de la personne, car elle implique en réciprocité que je deviens tu dans l’allocution de celui qui à son tour se désigne par je. Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à lui-même je dans son discours. cf Kant

L’effort du créateur demande en réciprocité un effort analogue de dépouillement : la communication implique un partage de difficulté. Or le lecteur moyen, l’auditeur ou le spectateur banal croient pouvoir obtenir sans y mettre le prix ce qui a coûté tant de peine au créateur : il préférera toujours l’écrivain ou l’artiste à la mode qui parle et qui sent comme tout le monde.

Pour Socrate, l’exercice de la parole consiste à faire découvrir à l’interlocuteur, par une série de questions, les vérités qu’il porte en lui. Ainsi dans le Gorgias, qui porte sur le thème de la rhétorique, Socrate réfute l’idée du pouvoir d’une parole qui peut faire croire n’importe quoi : « Il faut distinguer faire croire et faire savoir. Le savoir suppose l’acquisition raisonnée d’une connaissance ». De même, dans les récents travaux de Françoise Waquet sur l’oralité et la transmission du savoir, nous trouvons maintes descriptions et analyses des différentes formes de l’oralité qui se sont imposées pour la transmission du savoir (conversation, symposium, séminaire…), par « la supériorité de la parole sur l’écrit, et partant, de l’instruction orale sur celle donnée par les livres » dont parlait encore Socrate dans le Phèdre de Platon.

Et Socrate de montrer les effets féconds de la parole pour la communication du savoir, tout particulièrement lorsqu’elle se donne dans l’entretien entre le maître et l’élève, en fait, dans le dialogue.